作者:李傳福 史湘綺

2024年12月20日,中國科學院科研團隊借助嫦娥六號采回的月球背面樣品,深入分析了樣品中蘊含的約28億年前的磁場信息,意外發現月球磁場強度在該時期可能經歷了反彈,這一發現顛覆了此前關于月球磁場在約31億年前急劇下降后便持續低迷的認知。這不僅標志著人類首次獲取月背古磁場信息,更為揭示“月球磁場發電機”的時空演化和驅動機制提供了關鍵線索。

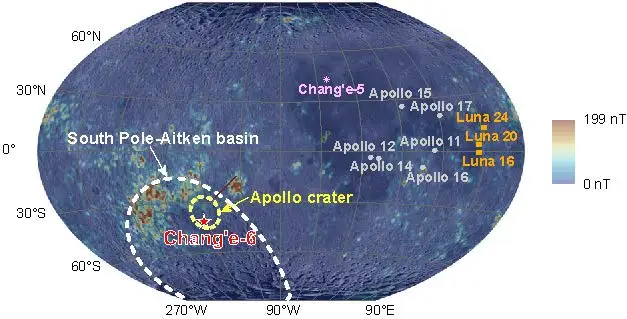

圖為月球表面磁異常及月球探測任務著陸點分布

地球擁有一個天然的“護盾”——磁場,這得益于地球液態外核中導電流體的運動,形成了一個強大的磁場發電機。這個磁場像一個巨大的保護傘,將地球緊緊包裹,有效抵御宇宙射線的侵襲,守護著地球的大氣層和水資源等宜居要素,為生命的繁衍生息創造了適宜的環境。而月球,這個曾經與地球有著相似磁場發電機的天體,其磁場演化歷程一直備受科學家關注。探究月球磁場發電機的奧秘,不僅能幫助我們深入了解月球的內部結構和熱歷史,還能為揭示月球表面環境的變遷提供重要依據。

根據衛星觀測和月表實測數據,目前月球已無全球偶極磁場。然而,通過對阿波羅任務帶回的月球樣品進行古地磁研究,科學家們發現月球在42億至35億年前曾存在一個活躍的磁場發電機,其產生的磁場強度可達幾十微特(μT),與現今地球磁場的強度相當。但好景不長,大約在31億年前,月球磁場強度突然下降了一個數量級,此后便一直維持在幾微特的低強度狀態。在15億至10億年前,磁場強度再次經歷下降,最終在距今10億年后的某個時刻,月球磁場發電機徹底停止運轉。

受限于樣品來源,以往關于月球古磁場強度的研究主要集中在30億年前,對月球磁場中晚期的演化過程了解甚少。而且,所有已有的數據均來自月球正面的樣品,對于月球背面的古磁場情況幾乎一無所知。這導致了關于月球磁場持續時間、幾何形態和驅動機制等問題存在諸多爭議。例如,有學者認為月球發電機難以長期存在,可能僅在月球形成初期的1億至2億年間發揮作用。

嫦娥六號任務的實施,打破了這一僵局。它首次實現了月球背面的采樣,從南極-艾特肯盆地內的阿波羅撞擊坑(41.64°S, 153.99°W)帶回了珍貴的月背樣品。這些樣品的玄武巖主期次噴發年齡為28億年,恰好處在月球磁場演化的關鍵年齡空窗期,為科學家們研究月球發電機的時空演化提供了絕佳契機。

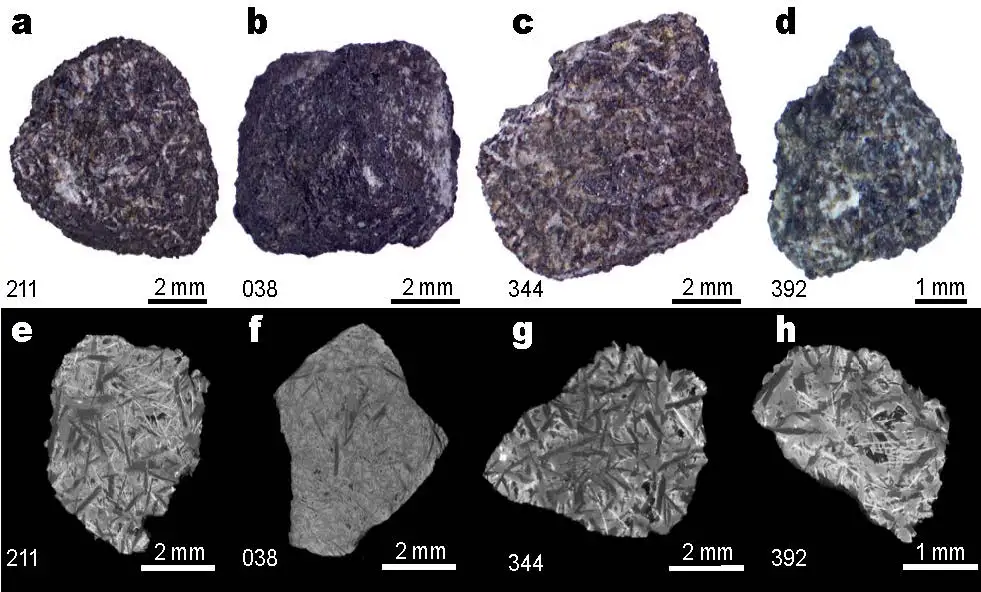

圖為嫦娥六號玄武巖巖屑圖像。a-d,體式顯微鏡照片;e-h,玄武巖巖屑的CT切面圖像

中國科學院地質與地球物理研究所朱日祥院士和蔡書慧副研究員等科研人員,聯合中國科學院國家天文臺的研究團隊,對嫦娥六號帶回的4顆毫米級玄武巖巖屑樣品開展了細致的磁學研究。這些玄武巖巖屑記錄了樣品冷卻過程中的磁場信息,是研究古磁場強度的理想材料。研究結果顯示,這些樣品中記錄的古磁場強度約為5–21 μT(中值約為13 μT)。

這一結果與之前的研究大相徑庭,它揭示了月球磁場在28億年前可能發生了反彈,這意味著月球發電機在早期急劇下降后,或許曾重新激活。這種激活可能是由于發電機的主要能量來源發生了變化,或者是其初始驅動機制得到了再次增強。在對比不同發電機模型的模擬結果后,嫦娥六號玄武巖記錄的古磁場強度與基底巖漿洋模型產生的場強最為吻合,但也不能完全排除進動發電機的貢獻,同時其他機制(如內核結晶)也可能為月球發電機提供了額外的能量。

嫦娥六號任務的圓滿成功和這一重大科研成果的發布,不僅為我們帶來了珍貴的月球背面古磁場數據,還為月球磁場發電機的研究開啟了新的篇章。未來,隨著更多月球探測任務的推進和科學家們的不懈努力,我們有望進一步揭開月球磁場的神秘面紗,為人類對月球乃至整個太陽系的探索貢獻更多的智慧和力量。

來源: 李傳福

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

李傳福

李傳福