“在中國五千多年的歷史上,文化交流有過幾次高潮,最后一次也是最重要的一次,是西方文化的傳入。這一次傳入的起點,是明末清初;從地域上來說,就是澳門。”

——季羨林澳門,一個地處珠江口毗鄰南海的小城命運勢必與海產生千絲萬縷的聯系這片由澳門半島、氹(dàng)仔、路環及路氹城(路氹填海區)組成的土地,陸地面積33.3平方公里如今85平方公里海域面積106.46平方公里橫琴粵澳深度合作區讓澳門的發展空間**擴大到224.76平方公里**

因海得名這個在明代大臣的奏折里被稱為“濠鏡澳”的小鎮,得名便與海有關。珠江入海口的海域盛產蠔,因蠔殼內壁光亮如鏡,這里被叫**“蠔鏡澳”(澳:泊口),后雅化為“濠鏡澳”,又因南北有兩山對峙,好像澳之門,逐漸變成了“澳門”**。16世紀,一路向東的葡萄牙人來到這里,因葡萄牙人的登陸有了一個新的名字:MACAU,延續了千年的生活方式也開始變化。

相傳一艘漁船航行時突遇狂風雷暴,危急關頭,一位少女站了出來,下令風暴停止。人們在她上岸的地方,修建廟宇供奉她。

****媽祖閣(華人俗稱**媽閣廟)**創建的確切年份至今未有定論,但可以肯定的是,葡萄牙人未登陸澳門時就有媽閣廟。

400多年前,葡人從媽閣廟附近上岸后,問當地居民:“這是什么地方?”因為語言不通,當地人回答說這里是“媽閣”。葡人誤以為“媽閣”就是這里的地名,于是葡人把“媽閣”稱為“MACAU”,譯成中文就是“澳門”。

這一歷史性的誤會一直沿用至今。

聞一多先生在他的《七子之歌》中也說:“MACAU不是我的真名。”澳門民間也流傳一種說法:“先有媽閣廟,后有澳門城”。可見媽閣廟歷史之悠久。

媽閣廟坐落在澳門半島的西南面,沿岸修建,背山面海,廟內有“神山第一”殿、正覺禪林、弘仁殿、觀音閣等4棟主建筑,分別建于不同時期。弘仁殿規模最小,是一座3平方米的石殿,相傳建于明弘治元年(1488年),距今已有500余年歷史,正覺禪林規模最大,創建于清道光八年(1828年);“神山第一”殿由官方與商戶合資創建于明萬歷三十三年(1605年)。上述三殿均供奉天后媽祖,觀音閣則供奉觀音菩薩。

院內一塊名為“洋石船”的巨石上,刻有一艘古代的海船,船的桅桿上掛著一面寫有“利涉大川”的幡旗。**據考,是記載400多年前一位福建商人,乘船來澳門途中遇到風浪,幸得媽祖相救、轉危為安的故事。**媽閣廟,承載了千年的中華媽祖信仰也見證了葡萄牙人登陸澳門的情景。

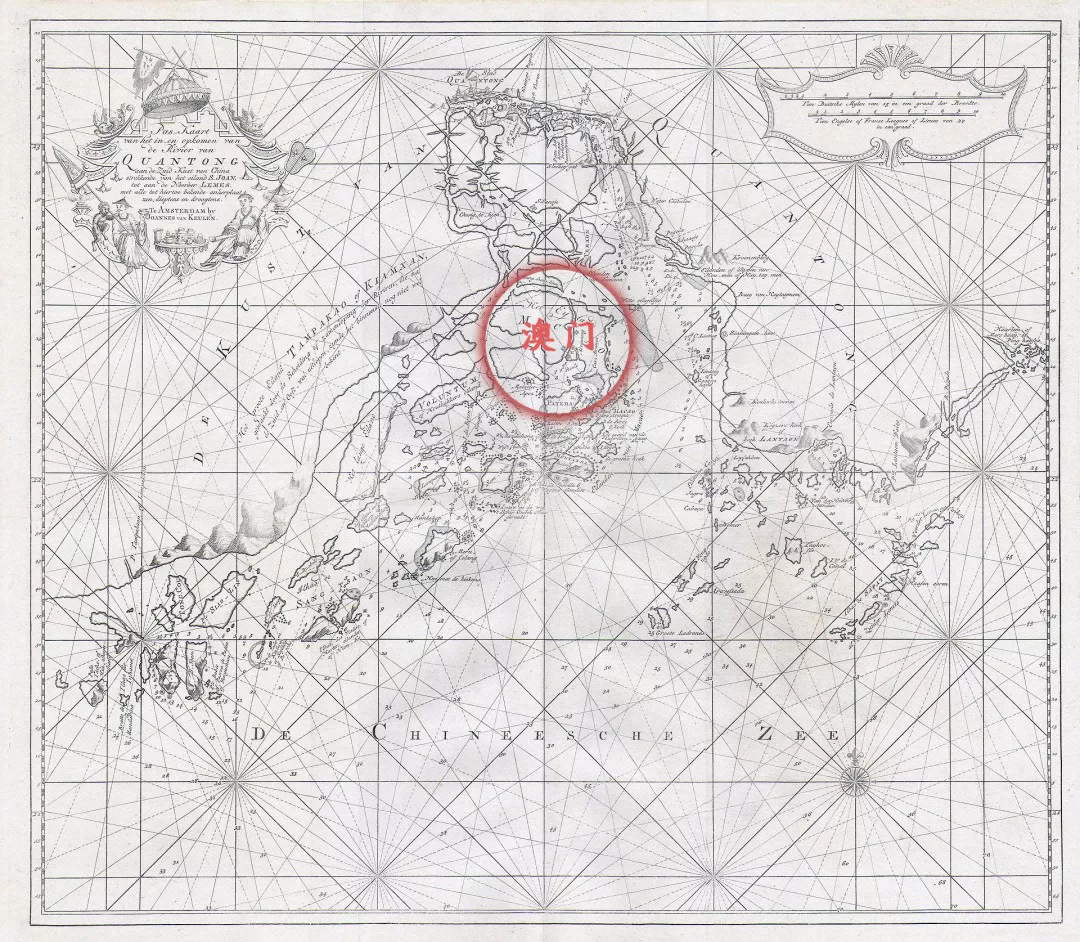

一幅18世紀荷蘭制地圖上的澳門與珠江口(來源:地球知識局)因海而興

葡萄牙人以澳門為中心,來安排遠東的貿易活動。每年的5-6月萄牙人順著季風將印度的胡椒、蘇木、象牙、檀香帶來,也將絲織品、瓷器帶往日本、歐洲,澳門逐漸納入了全球化的遠洋貿易之中。

文化交融的過程中,澳門誕生了中國出版的第一份外文報紙——《蜜蜂華報》,也印制了中國境內最早用西方鉛合金活字排印的第一部中文書籍——《華英字典》。

1887年,葡萄牙政府通過外交手續正式占領澳門,一百多年間澳門作為葡屬殖民地,在廣東傳統生活方式外融合了海洋文明、西方現代文明,形成了獨有的文化形式,呈現著海港城市和傳統中葡聚居地的典型特色。

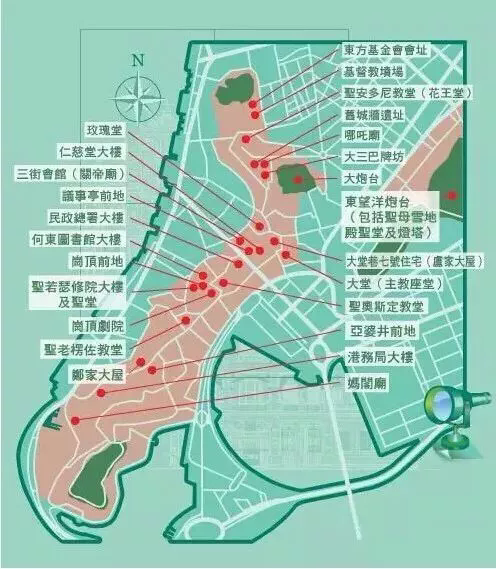

2005年7月15日,第29屆世界遺產大會在南非德班召開,“澳門歷史城區”獲得21個成員國的一致通過,正式列入《世界遺產名錄》。”這也是中國第31處世界文化遺產。澳門歷史城區保存了澳門四百多年中西文化交流的歷史精髓。它是中國境內現存年代最遠、規模最大、保存最完整和最集中,以西式建筑為主、中西建筑互相輝映的歷史城區,是西方宗教文化在中國和遠東地區傳播歷史重要的見證,更是四百多年來中西文化交流互補、多元共存的結晶。

大三巴牌坊是天主之母教堂(即圣保祿教堂)正面前壁的遺址。圣保祿教堂附屬于圣保祿學院。該學院于1594年成立,1762年結束,**是遠東地區第一所西式大學。**1835年一場大火燒毀了圣保祿學院及其附屬的教堂,僅剩下教堂的正面前壁、大部分地基以及教堂前的石階。

自此,這便成為世界聞名的圣保祿教堂遺址。**本地人因教堂前壁形似中國傳統牌坊,將之稱為大三巴(“三巴”即“圣保祿”的粵語音譯)牌坊。**這座中西合璧的石壁在全世界的天主教教堂中是獨一無二的。

在澳門,葡萄牙人居住生活留下了許多建筑,大三巴牌坊便是其中之一,西方的宗教與教育也在澳門這片土地上生根,海上的貿易后帶來了海外的文明。此外,還有許許多多葡式的民居與教堂,這些充滿西洋風情的建筑成為了澳門的著名景點。

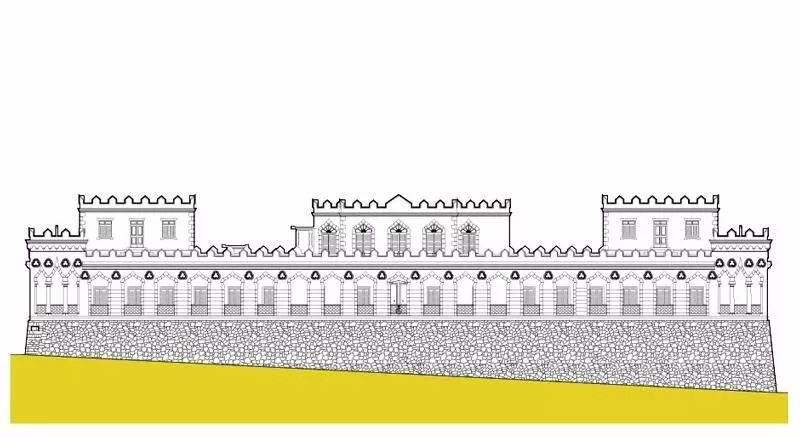

港務局大樓,原稱摩爾兵營(Quartel dos Mouros),俗稱水師廠,由一位意大利人卡蘇杜(Cassuto)設計,1874年建成,是當時由印度來澳的警察的營地,可駐二百多名官兵。1905年大樓改為港務局和水警稽查隊的辦公地點。

港務局大樓建筑位于媽閣山邊,建在一處由花崗石圍筑而成的平臺上,是一座受阿拉伯及哥特建筑影響的磚石建筑,除了近媽閣山一側外,建筑物三周均有寬達4 米帶有尖拱券的回廊環繞,這種廊式除了便于觀賞風景外,同時也是建筑對本地氣候的反映。

圖片來源:澳門特別行政區政府旅游局由于港務局大樓位處于媽閣內港入口附近的山坡地,其樓頂設置的臺風信號站讓漁民、船只與居民得知風球信號。

港務局大樓作為殖民時代的產物記錄了西方殖民者在這里執政的歷史,也見證了澳門港口的一段段往事。

****澳門在世界地圖上的位置就以東望洋燈塔的經緯度坐標為準。****東望洋山位于澳門正中心,是澳門最高的山,海拔90多米,因松樹茂密所以又名松山。東望洋燈塔位于東望洋山頂,由澳門土生葡人加路士·維森特·羅扎設計,于1865年正式投入使用,塔高13.5米,****已有150多年的歷史,****是遠東歷史最悠久的一座燈塔,至今基本保持原貌。

一尊早已銹跡斑斑的黑色大炮,默默地守護在一旁。另一側是一座始建于1622年的圣母雪地殿教堂,內部墻上繪有融合了中西文化藝術特色的壁畫。站在燈塔的瞭望臺遠眺,澳門的現代與繁華盡收眼底。遠處的跨海大橋、旅游塔等現代建筑,與近處的大三巴、板樟堂形成鮮明的對比。

而多年前的這里,可以遙望揚帆破浪的遠洋船隊,經由海上絲綢之路往返于中國和歐洲。歷史與現代的碰撞,中西方文化的交融,都在這里展現。

圖片來源:澳門新八景網站 梁炎佳/攝西望洋山,俗稱“主教山”,西望洋圣堂為昔日天主教澳門教區的主教府邸,綠樹成蔭、環境清幽,山上可飽覽澳門南灣和內港景致。

圖片來源:澳門文化遺產網站

坐落于山頂的西望洋圣堂(亦稱“主教山小堂”或“海崖圣母小堂”)建于1622年,為昔日天主教澳門教區的主教府邸,蓋有哥德式教堂尖頂。

路環漁村,向北延至舊渡輪碼頭,向南則延伸至譚公廟。路環漁村仍保留著昔日漁村悠閑僻靜的古樸風貌,還是著名的安德魯蛋撻(葡式蛋撻)的發源地,如今已成為游客“打卡”的新熱點。

葡式蛋撻,又稱葡式奶油塔、焦糖瑪琪朵蛋撻。1989年,英國人安德魯·史斗(Andrew Stow)將葡撻帶到澳門,改用英式奶黃餡并減少糖的用量后,隨即慕名而至者眾,并成為澳門著名小吃。

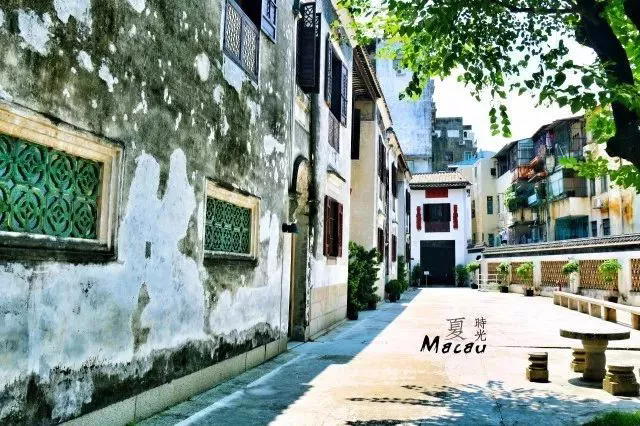

澳門鄭家大屋是中國近代著名思想家鄭觀應在澳門的故居,鄭氏舉世聞名的《盛世危言》便在此完成。大屋始建于1869 年,坐落在澳門半島媽閣街,建筑以中式為主格調,卻在樓梯、窗戶、天花、門楣等方面融入了西方建筑元素。****中華文明在澳門打上了深深的烙印,作為中華版圖的一部分,中華文明的元素流淌在澳門人的血脈里,鄭家大屋、盧家大院、關帝廟、哪吒廟、普濟禪院等建筑,是中華的記憶也是近代海洋商貿發展的一瞥。****變遷與新生

中國近代史上,澳門成為過遠東重要的港口繁盛一時,也因為鴉片與苦力貿易被人詬病,抗日戰爭期間葡澳政府作為中立方,既為同胞提供避難、援助抗日救國人士,也在日本的威脅下,為日軍行動提供幫助。

新中國成立當天,澳門的濠江中學校長杜嵐帶領師生將一面自己縫制的五星紅旗,在校園內高高升起——這是澳門第一次升起五星紅旗。

1992年10月28日,澳門總督亞馬留銅馬像被吊離地面,結束了它盤踞了52 年之久的基座,被運回葡萄牙本土。

無人機拍攝的澳門旅游塔、西灣湖、南灣湖景色。新華社記者 張金加 攝

隨著上世紀80年代中國進入改革開放,澳門與香港的戰略地位愈發重要,澳門在改革開放后地理位置優勢愈加凸顯,老城一側崛起了現代化的新城,澳門,一個融合了的現代元素城市擁有了新的地標。旅游塔、西灣湖、南灣湖和港珠澳大橋則集中了澳門當代城市景觀,暮色降臨后,這些景觀燈火璀璨,如繁星點點照亮了澳門的夜空,增添了城市夜晚景觀的魅力。作為中西文化交匯之處和國家內引外聯窗口,澳門也在改革開放中發揮著不可替代的作用。從最早的中外合資企業參與者之一,到確定“一中心、一平臺”發展定位,再到粵港澳大灣區重要成員,澳門也在履行自身使命,為國家改革開放事業作出獨特貢獻。

1999年12月19日下午5時許,葡萄牙國旗最后一次從澳門總督府大樓降落,標志著葡萄牙在澳門的統治即將結束。

1999年12月19日下午5時許,澳門總督韋奇立手捂著剛降下的葡萄牙國旗,乘車離開澳督府。1999年12月20日,澳門回到祖國的懷抱,從分離于外的“游子”到回歸祖國成立特區,從博彩業“一家獨大”到制定五年規劃、推進經濟適度多元發展,澳門伴隨著祖國發展的脈動,努力實現自身的成長與成熟。

1999年12月20日,中葡兩國政府澳門政權交接儀式在澳門文化中心花園館舉行。中華人民共和國國旗和中華人民共和國澳門特別行政區區旗在澳門文化中心花園館升起。如果不是面向大海,澳門的故事可能不會這樣豐富與多彩,粵港澳大橋更緊密的連接了澳門與內地,為澳門的發展帶來了更多的機遇。5年多來,《粵港澳大灣區發展規劃綱要》從一張藍圖逐漸變為實景,經濟綜合實力持續提升,澳門在85平方公里的管理海域將為藍色海洋和灣區經濟注入新的動力,擔負起拓展藍色空間的使命。因為海,澳門又一次要蓄勢待發。

來源:1.澳門,我好鐘意你![EB/OL].人民日報,2024-12-192.這 就 是 祖 國 的 掌 上 明 珠 ![EB/OL].央視一套,2024-12-193.在澳門回歸25周年紀念日,重溫澳門歷史光輝[EB/OL].中國日報,2024-12-194.圖憶|澳門回歸二十五載:那一夜,中國無眠[EB/OL].澎湃新聞,2024-12-205.澳門百年:1850-1911年的澳門[EB/OL],中國新聞網,2009-12-106.澳門歷史城區︰中西文化交流的結晶[N],光明日報,2017年11月10日 13版

整編:海洋檔案

來源: “海洋檔案”微信公眾號

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

海洋檔案

海洋檔案