眼底病科的門診醫生常常會接診這樣的患者:總覺得眼前有黑點或小黑影,隨著眼球轉動而移動,患者甚至能描述出具體的黑影形狀,如“圈圈”“絲絲”“小蚊子”等,尤其是在白色背景(白墻、白云等)下更加明顯,抓不住,拍不到也趕不走,不勝其煩。這就是我們常說的“飛蚊癥”了。

什么是“飛蚊癥”?

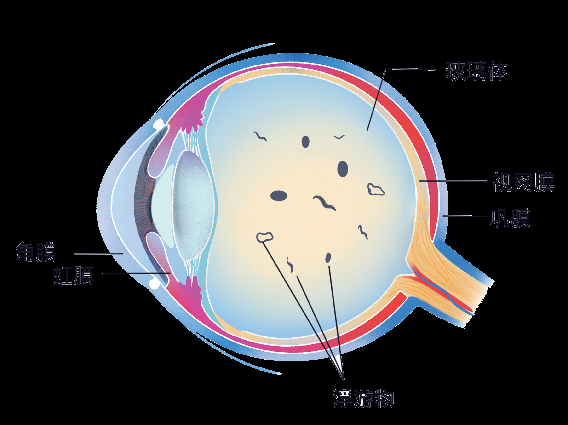

“飛蚊癥”是一種癥狀,它是因透明的玻璃體中出現了不透明的浮游物,造成進入眼內的光線發生散射,臨床上稱之為玻璃體混濁。

“飛蚊癥”發生的原因是什么?

外界的光線需要穿過角膜、房水、晶狀體以及玻璃體四種透明結構到達視網膜后,才能形成我們日常看到的圖像,這四種結構中的任意一種透明度下降,都會影響我們的視力。由于玻璃體占眼球容積的90%,因此,玻璃體內出現任何不透明的混濁物,都將會對我們日常視物造成一定的影響。

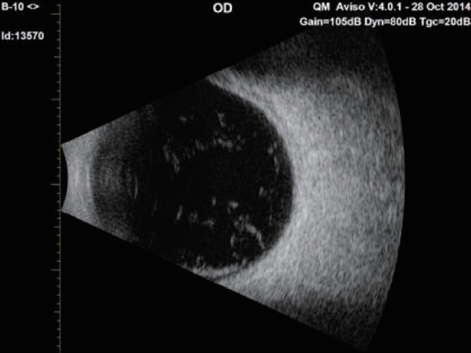

我們年輕的時候,玻璃體處于一種非常透明的狀態,沒有“雜質”,隨著年紀的增加,透明的果凍狀玻璃體內部逐漸出現液化、混濁,最終形成不透明的浮游物。此時,有些患者會感覺到眼前有“飛蚊”飄動。一般來說,年齡增長造成玻璃體退行性改變引起的“飛蚊癥”都是少量且輕微的,是一種生理現象,不會對視力構成較大的威脅。如果患者本身合并近視,尤其是高度近視玻璃體會提前液化,“飛蚊癥”較沒有近視的人出現得更早。但當眼前“飛蚊”大量且突然出現時,則需要提防是否合并了其他眼底病變。

眼部B超檢查所示的生理性玻璃體混濁引起的“飛蚊癥”

什么是病理性“飛蚊癥”?

病理性“飛蚊癥”表明患者或有視網膜裂孔、視網膜脫離、玻璃體積血、玻璃體變性等疾病,這些疾病都會導致“飛蚊癥”的突然發生或突然加劇。

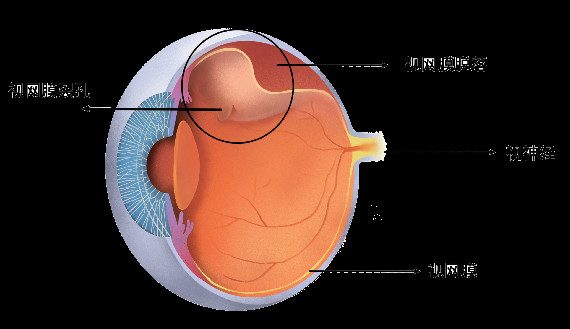

視網膜脫離是怎樣發生的?

視網膜脫離是一種常見且嚴重的致盲性眼病,在視網膜脫離發生前,常常會有“飛蚊癥”的突然發生或加劇現象。視網膜位于眼球最內層,其上遍布感光細胞,光線投射到視網膜上形成清晰圖像,再傳入大腦中,所以視網膜是決定圖像質量的關鍵因素。視網膜由兩層結構組成,分別是視網膜神經上皮層和視網膜色素上皮層,兩者之間存在一潛在腔隙——視網膜下腔。正常情況下,兩個“兄弟”像雙胞胎一樣形影不離;在病理情況下,它們之間的視網膜下腔中液體積聚,會使視網膜神經上皮層和視網膜色素上皮層發生分離,也就是視網膜脫離。

視網膜脫離

一旦發生視網膜脫離,視網膜上負責傳送光信號的感光細胞就會死傷無數,沒辦法維持光線傳導,大腦接收不到光信號,自然只能“黑屏”,治療不及時會引起不可逆的視力喪失。

視網膜脫離的高危人群有哪些?

雖然視網膜脫離后果十分嚴重,但也不是所有人都是高危人群,請以下人群要特別注意哦!

高度近視的人,老年人, 眼外傷患者

1、高度近視的人

患近視特別是高度近視者,因為眼軸拉長,視網膜被拉得很薄,周邊視網膜容易出現裂孔,劇烈活動后就可能進一步被牽拉破裂,從而導致視網膜脫離。所以高度近視眼患者,要堅持至少每年一次眼底專科檢查,及時對視網膜薄弱區或者裂孔進行預防性視網膜激光光凝治療,以預防視網膜脫離的發生。

2、眼外傷

突然受到外力撞擊,容易引起視網膜脫離。視網膜像薄膜紙一樣,震蕩可能會出現破裂而引起視網膜脫離。

3、眼外傷患者

隨著年齡增長,玻璃體內部逐漸液化,自身的完整性和支撐力遭到破壞,漸漸從視網膜表面脫落下來。在脫落的過程中,玻璃體會對視網膜造成牽拉,這時可能會感覺眼前出現閃光感,就像一道閃電一樣。牽拉視網膜容易形成裂孔,從而導致視網膜脫離的發生。

即使發生視網膜脫離也不用怕,早期治療依然可以獲得良好的預后。因為早期視網膜上大部分感光細胞還沒“餓死”,但隨著時間延長,感光細胞就慢慢死亡了。特別是超過一個月之后,這時即使手術,術后視力也很難恢復了。治療視網膜脫離的手術,通常有兩種:一種是“外路手術”,也就是鞏膜外填壓術,從眼球壁外面施加壓力使眼球壁內凸,從而使視網膜與眼球壁重新貼合達到視網膜復位;另一種是“內路手術”,就是玻璃體切割術,從眼球內部切除玻璃體,引流出視網膜下的液體使視網膜復位,再用視網膜激光封閉裂孔,術后向眼球里填充惰性氣體或硅油作為支撐頂壓視網膜,促進視網膜復位。具體應該選擇哪種手術方式,還是需要根據病情來決定。所以當出現“飛蚊癥”時,在無法辨別是生理性還是病理性的情況下,應及早到醫院進行眼底檢查,排除眼部病理性改變后,可能需要長時間與“飛蚊癥”共存,這也許是一段數年甚至數十年的旅程。在這段旅程中,我們需要持續觀察“蚊子”的變化,當“蚊子”數目突然增多,或者突然變大、顏色加深,可能提示病情的改變或進展(如視網膜脫離的發生),如果不及時就醫,可能會造成不可逆性的視力損害。

來源: 科普江西

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普江西

科普江西