光學天文觀測是最古老的天文觀測方式。早期的光學天文觀測以目視為主,搭配各種天文觀測儀器。

例如用于天體位置測量的渾天儀,以及用于光學觀測的天文望遠鏡。隨著照相技術的發展和在光學天文觀測中的應用,有效克服了人類肉眼在觀測暗弱目標時的局限性,大大拓展了各種天文觀測儀器的觀測能力。現代光學天文觀測普遍以大口徑天文望遠鏡和高靈敏度數字光學傳感器為主。

云南高美古2.4米望遠鏡

望遠鏡的發明還要追溯到十七世紀初。1608年,荷蘭一位眼鏡商人漢斯·李波爾賽在檢測他制作的眼鏡片時,發現分別將一支凸透鏡和一支凹透鏡前后放置,透過這兩個鏡片看去,可以將遠處的景物拉近。于是他將這一發明申請了專利(未成功)。很快,望遠鏡發明的消息傳遍了歐洲。

漢斯·李波爾賽

意大利天文學家伽利略以他敏銳的思維意識到,這樣的一個裝置可以應用于天文觀測。于是他開始自己制作望遠鏡,到1609年10月,伽利略終于制作成功了一臺能夠放大30倍的望遠鏡。他利用這臺望遠鏡觀測到了月面的環形山,并用它發現了木星的四顆伽利略衛星。

伽利略制作的第一架望遠鏡

事實上,伽利略制作的這臺天文望遠鏡并不大。有效口徑也僅僅只有40毫米。

物鏡(望遠鏡前端的鏡片)是一只凸透鏡,目鏡(望遠鏡后端的鏡片)是一只凹透鏡。即便如此,這在當時也是一臺非常了不起的天文觀測儀器。

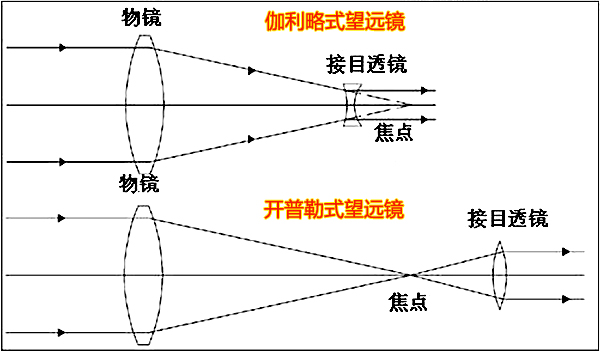

幾乎在同一時期,德國天文學家開普勒也開始研究天文望遠鏡。他提出一種與伽利略制作的望遠鏡不盡相同的光學結構。在開普勒提出的望遠鏡光學結構中,將目鏡換成了與物鏡相同的凸透鏡。他認為這種光學結構有更加寬闊的視野。不過,開普勒自己并沒有制作過望遠鏡。他提出的望遠鏡結構是由沙伊納在數年之后制作出來的。

伽利略式與開普勒式望遠鏡

無論是伽利略式望遠鏡,還是開普勒式望遠鏡,它們都是利用曲面透鏡對光線的偏折作用來實現光線匯聚。

因此它們都屬于折射式望遠鏡,唯一不同的是伽利略式望遠鏡使用了凹透鏡作為目鏡,并將它置于物鏡焦點的內側;

而開普勒式望遠鏡使用了凸透鏡作為目鏡,并將它置于物鏡焦點的外側。現今,我們所使用的絕大多數折射式天文望遠鏡都屬于開普勒式。

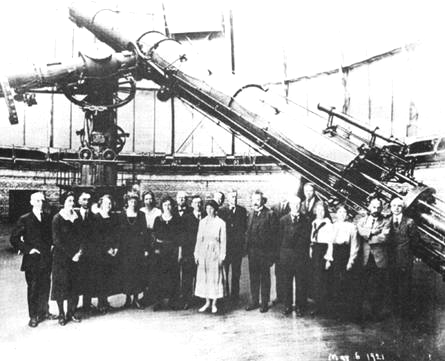

世界上最大的折射式天文望遠鏡是1897年建成,位于美國威斯康辛州的葉凱士望遠鏡。這臺巨大的折射式天文望遠鏡口徑達到了102厘米,長度超過18米,整體重達18噸。它也被看作折射式天文望遠鏡的巔峰之作。

葉凱士望遠鏡

由于折射式望遠鏡對鏡片材質要求高、磨制表面多、鏡身自重大。因此大口徑折射望遠鏡制作成本高、難度大。可以說1米口徑的折射望遠鏡幾乎已經是制作的極限了。

在第二章第一節中曾經提到,白光經過棱鏡偏折后會發生色散現象。這是因為不同顏色(頻率)的光通過不同介質時發生偏轉的角度不一樣而導致的。由于折射式天文望遠鏡也是利用透鏡來偏折光線,因此當一束白光經過透鏡之后必然會發生色散現象,這被稱作“色差”。

色差的存在會使得影像周邊產生彩色的鑲邊,降低望遠鏡的光學分辨能力。在折射式天文望遠鏡的發展過程中,如何克服色差對觀測帶來的影響一直是天文學家感到頭痛的事情。

折射望遠鏡的色差

直到1758年,英國的光學儀器商人多朗德采用兩種光學性能不同的玻璃材料制作成功了兩片組合式消色差鏡頭,利用兩種材料不同的折射率有效解決了折射式望遠鏡的色差問題。

現在我們所能購買到的折射式天文望遠鏡,絕大多數都采用了消色差技術。隨著現代光學技術的發展,天文學家對望遠鏡的要求越來越高,兩片結構的消色差望遠鏡雖然能夠消除大部分色差,但依然存在色差殘留。

于是性能更加優異的復消色差技術被應用在了天文望遠鏡上。這一技術采用了超低色散玻璃(早期使用螢石玻璃)和多片式組合結構。使得折射式望遠鏡的殘余色差大大降低。成為現代高端折射式天文望遠鏡的代表。

不同物鏡結構的折射望遠鏡的色差表現

色差是由于光線穿過透鏡發生偏折而導致的,那么是否可以設計一種光學結構,使得光線不必穿過透鏡而實現匯聚呢?

來源: 范一天文

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

范一天文

范一天文