重陽節是中國最古老的節日之一、歷史源頭久遠,雖不是中國人最重要的傳統節日,但也有登高遠眺、秋游賞景、敬老求壽、采茱萸等各種草藥、賞菊和飲菊花酒等豐富節日習俗。

首先,“重陽”之名大致出自《易經》中“陽爻為九”的說法。《易經》中“六”為陰數、“九”為陽數(極數)。農歷九月九日恰是兩個陽數重合,故稱重九、重陽。古人認為此日是九九歸一、一元肇始、萬象更新,是寓意美好的吉祥日,**因此便**會飲宴祈壽。1988年我國更將重陽節作為法定“老年節”(“國際老年人日”是每年10月1日)。

重陽節正值農業豐收之后、深秋之時,清氣上揚、濁氣下沉,地勢越高清氣越聚集,于是便有重陽登高、暢享清氣的民俗。此時即將迎來漫漫長冬,人們祭天以求解除冬日“兇穢”。重陽作為節日普及于漢代,漢代《西京雜記》一書就收錄了古時重陽的求壽之俗,慢慢又雜糅了多種民俗,到唐代已確定為正式的節日了。

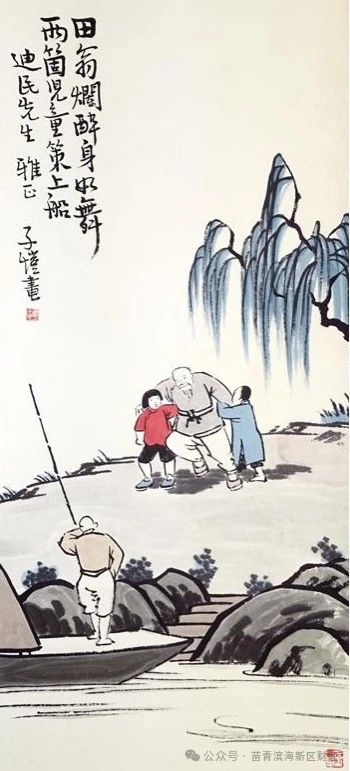

古人重陽登高主要是登山、或登亭臺樓閣,不僅是為秋日暢享清氣,更是為登高望遠、思念親人。同時,道教認為九月九日可“升天成仙”,更應在重陽登高祭拜求仙,孟浩然《秋登蘭山寄張五》詩中就寫:“天邊樹若薺,江畔洲如月。何當載酒來,共醉重陽節。”詩人因訪友不遇而臨秋登高,表達對友人的思念、邀請友人在重陽時再共同攜酒登高而醉。

古代重陽流行“插茱萸”習俗,多在黃河、淮河、長江流域。茱萸是一味草藥,具有殺蟲消毒、逐寒祛風功效,能明目醒腦、消積食、治寒熱,也用來制酒。采摘和佩戴茱萸在唐代已很普遍,重陽登山插茱萸便有驅風辟邪、健體益壽的寓意。

古代重陽有吃“重陽糕”習俗,也稱做花糕、菊糕、五色糕,古今制作方法均不固定、各地都是些松軟糕類,講究作九層、寶塔狀。重陽時以糕放在兒女頭上、念念有詞,祝愿兒女百事俱高。還可在糕上插茱萸,是用“吃糕”代替“登高”。

最后說一首別致的重陽詩、白居易《重陽席上賦白菊》:***滿園花菊郁金黃,中有孤叢色似霜。還似今朝歌酒席,白頭翁入少年場。***重陽宴會,滿園金黃菊花、獨有一叢似霜白菊!就像老人來到少年們的酒席之中。詩人雖年老但仍有少年情趣!以花喻人、新穎別致,正是有情、有境、有趣。

總之,重陽節是寓意著生命力旺盛,在此借白居易的“白頭翁入少年場”,祝福大家重陽佳節好心情、身體健康,人生事業“步步登高”、美好生活“天長地久”!

來源: 苗青濱海新區財經

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助