口腔,是消化道的入口。大腸,最后排出糟粕的地方。它們都是人微生物群落最密集的部位。口腔和腸道在解剖上是連續的,口腔經過咽、食管、胃,繼而到達小腸和大腸,因而微生物可從口腔轉移到腸道。但是由于口腔-腸道屏障的存在,口腔和腸道的微生物群分布得到很好的分離,這對于機體維持腸道健康具有重要的生理學意義。

圖1.消化系統的主要器官示意圖

口腔-腸道屏障是什么?

口腔-腸道屏障,就是存在于口腔和腸道之間的一系列防御機制和屏障,這些屏障可以防止口腔微生物向腸道轉移,但在某些情況下可能被突破。

屏障大致由物理屏障、化學屏障、免疫屏障和生物屏障四道主要防線組成。這些防線沿著整條胃腸道分布,具體有以下幾方面:

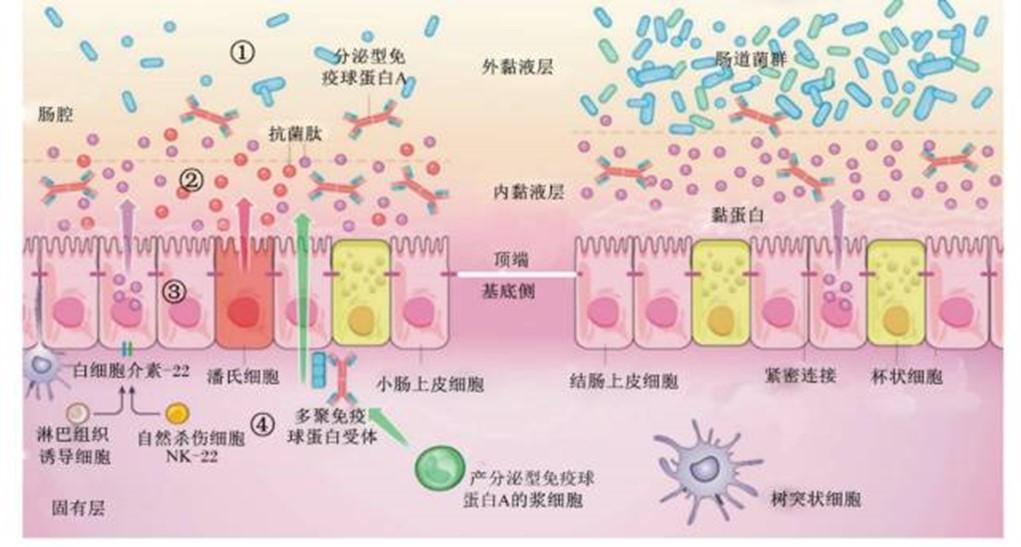

1.物理屏障

小腸的管壁分為黏膜層、黏膜下層、肌層和外膜四層。小腸黏膜是最靠近管腔的一層。由上皮、固有層和黏膜肌層組成。小腸上皮細胞之間有像鉚釘一樣的緊密連接蛋白,使細胞間無縫連接,組成城墻一樣的防御工事,調節鄰近上皮細胞之間的間隙通透性,有效阻擋微生物進入。其次,從口腔到腸道還有物理距離,阻礙微生物的易位。

2.化學屏障

唾液:唾液是屏障的重要組成部分,含有多種抗菌酶,如溶菌酶和乳鐵蛋白,以及包括分泌型免疫球蛋白A(SIgA)在內的抗體。

胃的酸性環境:眾所周知,胃里面有胃酸,是一個酸性的環境(pH值通常在1.5-3.5之間)。這對大多數口腔微生物來說是天然的障礙,它們在胃里的生存和生長受到抑制。

消化酶、胰液和膽汁:消化道中的消化酶(如胃蛋白酶)、胰液和膽汁可以分解通過消化道的微生物,使它們難以在腸道中定植。

3.免疫屏障

小腸黏膜的固有層含有各種髓樣和淋巴樣細胞,受到細菌等抗原刺激產生免疫反應。腸道的免疫系統可進行抗原識別,產生抗體繼而殺滅微生物,能對抗原進行有效清除,具有抵御病原微生物入侵的功能。

圖2.腸道屏障示意圖

【參考來源:《腸屏障:你看不見的防御體系》】

4.生物屏障

腸道微生物組通過競爭排除資源和空間、抗菌活性或刺激宿主的免疫來發揮關鍵功能,防止來自口腔的病原體過度生長和異位定植。

口腔菌群定植腸道的途徑有哪些?

研究發現口腔菌群可通過血液循環傳播,由于口腔血管密集,口腔菌群可能在刷牙、咀嚼等活動中通過齦溝或者細小傷口直接進入血液,再通過循環系統到達腸道血管,并在一定條件下越過血管內皮屏障黏附定植腸道表面。

此外,口腔菌群還可通過咀嚼和吞咽進入消化道,進而傳播到遠端腸道。通常情況下,口腔-腸道屏障會阻止口腔菌群通過消化道定植到腸道,然而,當屏障功能異常,口腔致病菌豐度增加或者胃內酸濃度降低時,部分口腔致病菌可抵抗酸性的胃環境,成功抵達腸道。

口腔-腸道屏障功能障礙會對機體造成哪些影響?

當屏障功能異常,可能導致各種系統性疾病和/或與腸道微生物組相關的慢性疾病發生。

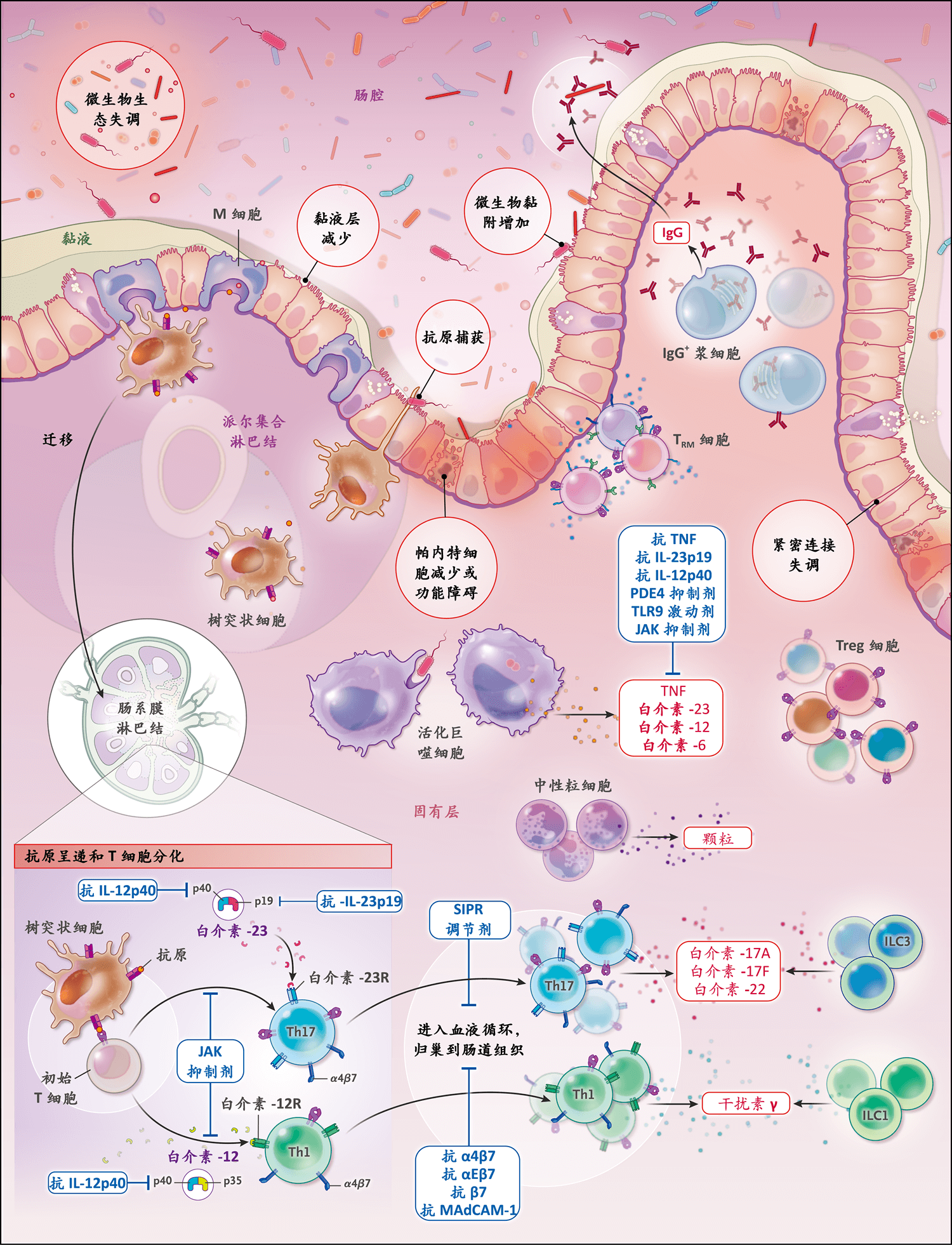

炎癥性腸病(IBD)

炎癥性腸病(IBD)為累及回腸、直腸、結腸的一種特發性腸道炎癥性疾病。臨床表現為腹瀉、腹痛,甚至可有血便。本病包括潰瘍性結腸炎(UC)和克羅恩病(CD)。該病常由遺傳、環境、細菌和免疫等多種因素共同作用引起。

研究發現,IBD患者的口腔細菌會轉移到腸道,導致腸道菌群發生變化。與健康人相比,IBD患者的糞便微生物組成存在明顯差異,并且IBD患者腸道中富集的細菌大多來自口腔。這表明口腔-腸道軸可能在IBD發病過程發揮了重要作用,具體病理機制可能與促進系統性炎癥、免疫失調、粘膜屏障破壞和微生物群落失衡等途徑有關。

圖3.炎性腸病(IBD)中的腸黏膜免疫系統

【參考來源:《炎性腸病的病理生理學》John T. Chang, M.D.】

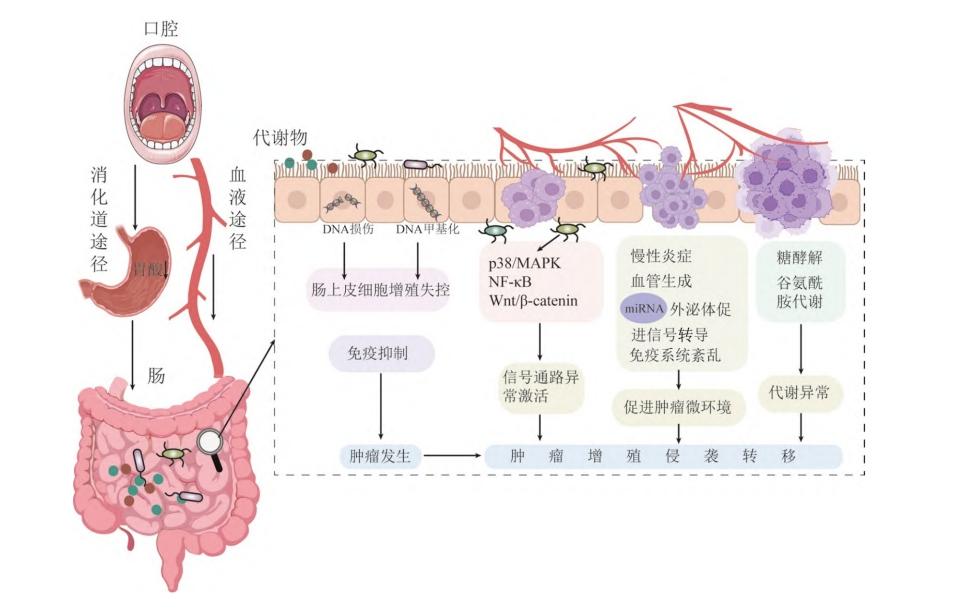

結直腸癌

結腸直腸癌(CRC)是胃腸道中常見的惡性腫瘤,早期癥狀不明顯,隨著癌腫的增大而表現排便習慣改變、便血、腹瀉、腹瀉與便秘交替、局部腹痛等癥狀,晚期則表現貧血、體重減輕等全身癥狀。IBD是CRC發生和發展最公認的危險因素。

圖4.口腔菌群促進結直腸癌發生發展作用機制圖

【參考來源:邱真,等.口腔菌群在結直腸癌中的作用[J].生命的化學,2024,44(05):877-883.】

與IBD相似,CRC的發生與腸道微生物失調密切相關。大致有以下幾點成因:

(1)細菌可能通過直接與上皮細胞相互作用、誘導致癌信號通路、調節免疫系統(主要是誘導免疫抑制)以及分泌促癌代謝產物等多種機制促進癌癥發展。

(2)口腔微生物群落的組成可能作為癌癥的潛在生物標志物。

(3)某些口腔微生物群落成員可能直接參與腫瘤發生,尤其是牙周病原菌如牙齦卟啉單胞菌、具核梭桿菌等。研究已證實通過保持口腔-腸道屏障的完整性,可以間接地降低腸道腫瘤的風險。

(4)結直腸癌患者口腔中存在具核梭桿菌和其他微生物,可通過血液途徑到達結腸,亦可通過免疫抑制和直接作用于上皮細胞繼而促進癌癥發展。

其他胃腸疾病

此外,與口腔微生物組轉移有關的其他胃腸疾病還有食管癌、胰腺癌、1型糖尿病等。

綜上可知,口腔與腸道的微生物群落之間的相互作用對人類健康有著至關重要的影響。這些微生物群落在人體內發揮著不可或缺的作用,其變化與多種疾病如IBD、CRC等都有著密切關聯。為此,保持口腔和腸道微生物群落的健康平衡,對于維護機體健康至為關鍵。

如何通過中醫藥的養護防止口腔-腸道屏障功能障礙?

大量研究實踐表明,中醫藥在干預口腔-腸道屏障功能障礙具有顯著效果,是治療口腔-腸道屏障功能障礙的重要選項。中醫治療原則可分為祛邪和扶正兩大基本原則,扶正法主要有益氣健脾法;祛邪法主要有通腑瀉濁法、清熱解毒法和活血化瘀法。

1.益氣健脾法:中醫認為“脾主運化”“脾開竅于口”,提示中醫脾臟與機體飲食物的消化吸收、代謝排泄直接關聯。研究認為口腔-腸道屏障功能障礙與機體脾氣虧虛導致脾氣升清、胃氣降濁功能障礙有密切關聯。因此,益氣健脾、扶助正氣,恢復脾胃之氣的推動和防御功能可改善口腔-腸道屏障功能。此外,中醫認為“脾主衛”,強調了脾在維護機體免疫功能發揮著重要作用。研究已證實益氣健脾中藥可調整機體及胃腸道局部的免疫功能,有利于防止腸道免疫屏障功能損傷,促進腸道免疫屏障功能恢復。代表中藥有:

【黃芪】

功效:補氣升陽、固表止汗、利水消腫、生津養血

應用:黃芪對腸道的保護作用有升高腸道內的pH值、促進腸道蠕動以及腸道吸收功能,以維持腸道菌群的平衡,減少有害菌滋生。

【黨參】

功效:補中益氣、和胃生津、祛痰止咳

應用:黨參中含有多種有效成分,如皂苷、多糖、黃酮類等,這些成分可促進腸道蠕動和吸收功能,從而有助于腸道健康。

【白術】

功效:健脾益氣、燥濕利水、止汗、安胎

應用:白術中含有揮發油、黃酮類、多糖等有效成分,這些成分同樣可促進腸道蠕動和吸收功能,對腸道健康有益。

2.通腑瀉濁法:腸道內環境改變,口腔菌群易位到腸道,相當于中醫所謂“外邪”,入里化熱,可以表現為體內邪熱亢盛,而腸中糟粕尚未結成燥屎的陽明經證,見高熱、大汗、心煩、昏睡、譫語等癥狀;也可形成邪熱與腸中糟粕搏結成燥屎的陽明腑證,見腹滿、腹痛、大便秘結或熱結旁流等癥狀。中醫認為“六腑以通為用,以降為順”。有學者受此啟發并研究發現通腑泄濁法具有保護和調節腸道屏障功能作用。

【大黃】

1功效:具有清熱瀉火、活血化瘀的作用。

應用:大黃不僅有助于清除體內的熱毒,還可促進腸道蠕動,改善便秘等問題,從而間接保護腸道健康。同時,大黃也可用于修復口腔黏膜,促進口腔健康。

3.清熱解毒法:機體在創傷、感染、缺血、缺氧等應激狀態下,腸道屏障功能受到損傷,腸道內細菌和內毒素經門靜脈和淋巴系統侵入血液循環,誘發sirs、mods等繼發疾病。急性期可見高熱、便秘、腹痛等癥狀表現,與中醫外感溫熱病氣分證侯或氣營兩燔證侯類似,甚至可以出現神志改變、皮膚瘀斑內臟出血等動血表現,類似營血分證侯。治療可采用衛氣營血理論體系進行辨證論治。“衛之后方言氣,營之后方言血…到氣才可清氣,入營尤可透熱轉氣”。清熱解毒中藥具有抑殺細菌、清除炎癥等功效,還能緩解口腔潰瘍等問題,促進口腔健康,防止口腔菌群易位。

【黃連】

功效:清熱燥濕、瀉火解毒、抗菌抗炎

應用:用于治療口腔潰瘍、牙齦炎等問題。黃連研磨成粉末加水調成糊狀涂抹在患處,可以有效抑制細菌生長,促進口腔健康。

【金銀花】

功效:清熱解毒、消炎鎮痛

應用:用于緩解口腔潰瘍、牙齦腫痛等問題。金銀花泡水漱口或煎煮成藥水漱口,可以保持口腔清潔,減少細菌滋生。

4.活血化瘀法:王再見等采用地榆聯合血竭局部保留灌腸的方式治療潰瘍性結腸炎,發現該活血化瘀法明顯提高腸道黏膜的愈合質量,改善腸黏膜屏障功能。川芎是活血化瘀療法的代表中藥,其主要成分是川芎嗪,能夠通過改善腸黏膜微循環從而起到保護腸道黏膜屏障的作用。臨床研究和動物實驗表明活血化瘀類方藥可改善患者及動物模型的腸道菌群結構改變和促進腸屏障功能的修復,對于益生菌數量和種類具有一定的正向扶植作用,繼而維持機體內菌群的平衡狀態。

【丹參】

功效:活血祛瘀、通經止痛、涼血消癰、除煩安神

應用:給予酒精性肝損傷的大鼠腹腔注射丹參后,結果顯示腸道細菌異位率降低,腸黏膜通透性和組織學損傷減輕,提示丹參對大鼠酒精性肝損傷及腸道屏障功能具有雙重保護作用。

來源: 平秘治

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

傳權談脾胃

傳權談脾胃