類器官(Organoid)是將組織干細胞在體外進行培養,保持原始干細胞功能的同時,不斷分裂分化形成與來源器官組織基因、結構和功能相似的微組織。繼2009年Hans Clevers團隊構建腸道類器官以來,科學家們先后成功構建小腸、結直腸、食道、胃、肝臟、胰腺、腦、肺、乳腺、腎臟、氣道、淚腺、毛囊等正常或癌變組織類器官。基于類器官的疾病模型可彌補細胞模型的單一性和動物模型的復雜性,具有替代部分臨床研究的突出潛力,為闡述生命體功能及疾病診療研究提供了新路徑,并在疾病機理研究、醫藥篩選、生物醫學材料、組織工程與再生醫學等領域具有重大理論意義和應用前景。

為進一步增進廣大青年科技工作者及研究生們對類器官技術與生物醫學應用的認識,強化類器官基礎研究與科普推廣,9月18日,中國生物材料學會“健康向未來”科普沙龍第三季之類器官模型在材料生物學評價中的應用報告在浙江理工大學成功舉行。本次活動特別邀請中國生物材料學會理事、浙江理工大學智能生物材料研究所教授孔祥東圍繞“類器官模型在材料生物學評價中的應用”作前沿報告分享。

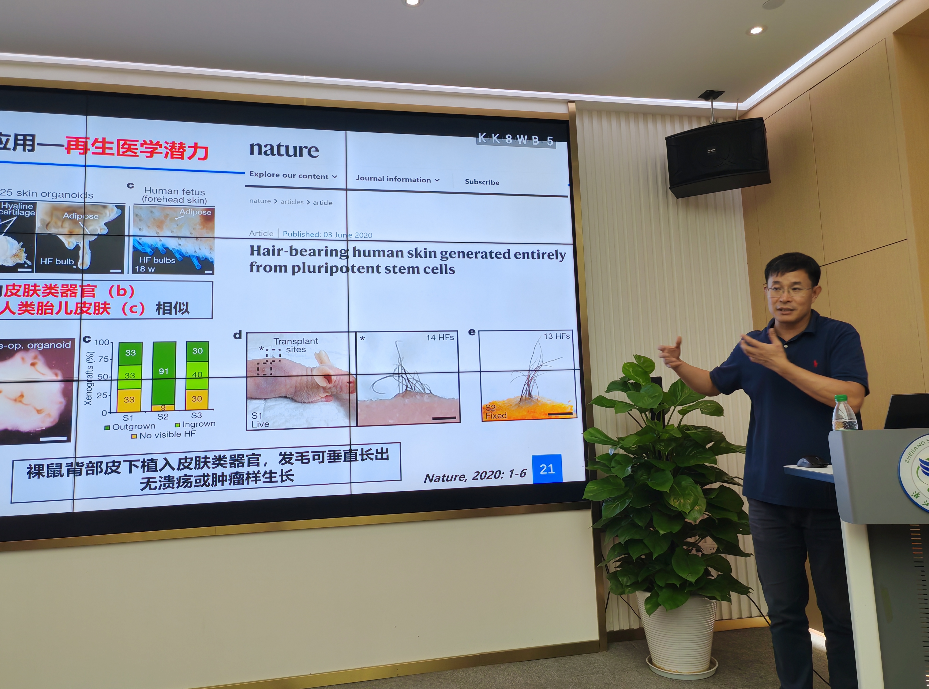

報告中,孔祥東教授結合團隊在類器官領域的多年研究,普及了類器官的定義、構建方法及其在疾病研究中的應用,通過生動的案例分析,詳細展示了類器官技術在個性化醫療、癌癥研究等方面的應用,重點突顯了類器官技術與生物醫學材料交叉研究的現狀和未來發展應用趨勢。他指出,類器官具有模擬真實器官、組織的特性,能夠幫助科研工作者更有效地研究疾病機制和進行藥物測試,能夠更好地模擬人體器官的生物反應,可為醫學研究者提供一個更加真實的研究模型,從而推動個性化醫療的發展。結合團隊基于類器官技術在納米材料(納米藥物)、凝膠材料、組織工程支架材料的評價研究進展和優勢,孔祥東教授也重點介紹了當前基于類器官醫學與醫用材料安全評價技術體系的構建和平臺建設研究。

本次科普報告聚焦領域前沿,通過普及生物醫學材料和類器官醫學交叉領域的最新研究進展,有效激發了與會青年科技工作者和研究生們在學術研究中的積極性、主動性和創造性。希望通過此類活動,進一步引導廣大青年科技工作者和研究生們釋放學術眼界,拓展研究方向,探索更多可能,為推動中國生物醫學材料、類器官醫學技術研究貢獻力量。

來源: 中國生物材料學會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國生物材料學會

中國生物材料學會