腎形腎狀線蟲(Rotylenchulusreniformis)是一種固著性、根內半寄生線蟲,常發生于熱帶和亞熱帶地區。該線蟲具有生活史短、繁殖速度快以及對不同土壤類型適應性強的特點,每cm3土壤存在1~2個雌蟲便可引起顯著減產。在美國某些地區的危害已經超過根結線蟲,成為制約當地棉花和大豆生產的主要線蟲病原物。近年來,在我國的海南、廣東、廣西、云南、安徽、福建、浙江等地的番茄、黃瓜、茄子、辣椒等蔬菜作物上均發現了腎形腎狀線蟲的發生乃至流行。

目前對于腎形腎狀線蟲的防治主要依賴于化學農藥。化學農藥的使用具有見效快且適用范圍廣的優點,但長期過量使用化學農藥常常帶來土壤微生態失衡、環境污染甚至人畜中毒等問題。因此,綜合多種防治措施治理腎形腎狀線蟲對推進農藥減量行動、蔬菜等種植業可持續健康發展以及保障農產品食品安全具有重要意義。

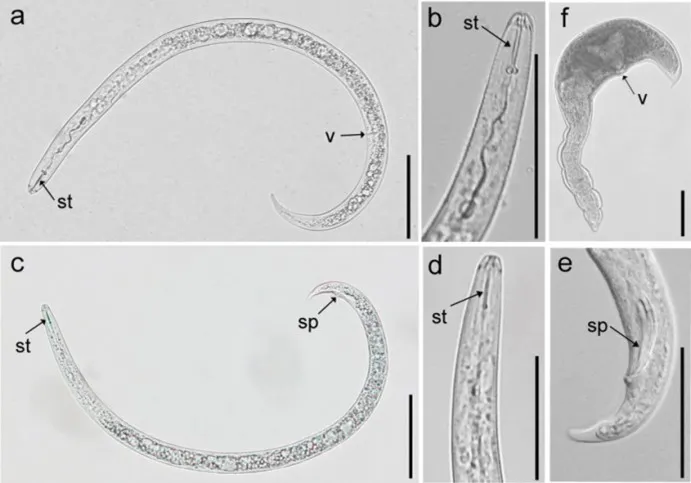

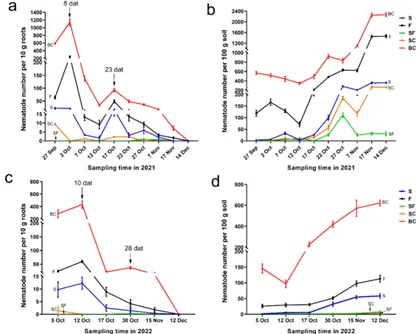

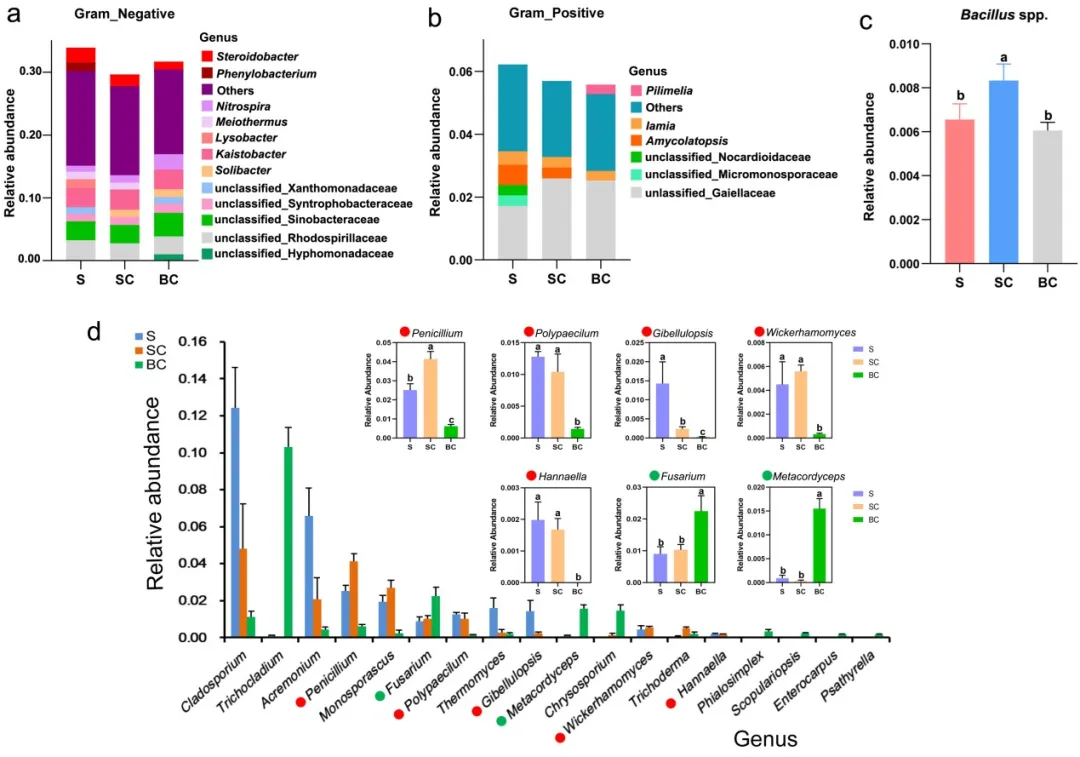

**PhytopathologyResearch 在線發表了青島農業大學趙洪海教授團隊題為“The identification, characterization, and managementof Rotylenchulus reniformis on Cucumis melo in China”的文章。**該研究首次在大棚甜瓜上分離到腎形腎狀線蟲(圖1),系該種線蟲在我國北方發生危害的首次發現和報道。對腎形腎狀線蟲的序列分析結果表明,該線蟲種內群體間28S 及ITS1 rRNA都存在明顯的變異。2021–2022年,趙洪海教授團隊在大棚中開展了多種防治方法對腎形腎狀線蟲的防效評價工作。結果表明與對照相比,單獨施用噻唑膦(F)、高溫悶棚(S)、高溫悶棚后施用噻唑膦(SF)及高溫悶棚后施用殼寡糖螯合銅(SC)均能減少甜瓜根內及根圍土中腎形腎狀線蟲的群體密度。單獨施用噻唑膦在早期防效較好,但在甜瓜生長中后期根圍土中線蟲密度又恢復到較高水平。高溫悶棚后施用噻唑膦及高溫悶棚后施用殼寡糖螯合銅在甜瓜整個生長季節對腎形腎狀線蟲的控制效果都很理想(圖2),且高溫悶棚后施用殼寡糖螯合銅(SC)能夠顯著增加土壤中芽胞桿菌及某些生防真菌的數量,降低土壤中某些植物病原真菌的數量(圖3),并對甜瓜地上部具有明顯促生作用。

圖1 分離自甜瓜土壤中腎形腎狀線蟲的形態

圖2 2021-2022年不同處理對土壤中腎形腎狀線蟲種群密度的影響

圖3 不同處理條件下甜瓜根際土壤中微生物組成

青島農業大學趙洪海教授為該論文的通訊作者,趙洪海教授課題組的史倩倩博士和碩士研究生蔡昕悅為該論文的共同第一作者。梁晨教授、宋雯雯副教授、段方猛博士以及碩士研究生張紫琪參與了該項工作。本研究得到了山東省重點研發計劃項目(2022CXGC020710-6),青島市科技惠民專項(23-1-3-1-zyyd-nsh)和國家自然基金項目(31901859, 31901858)的資助。

青島農業大學植物線蟲實驗室成立于2001年,20余年來致力于作物重要病原線蟲形態學、生物學及其防控技術研究,取得了一系列重要研究成果。近年來著力開展試驗示范和推廣應用,基于自主研發并集成的作物線蟲病害綠色防控技術,對實現根結線蟲、腎狀線蟲等重要作物線蟲病害的可持續治理和相關作物產業高質量發展發揮了積極作用。

參考文獻:

Shi, Q., Cai, X., Zhang, Z. et al. The identification, characterization, and management of Rotylenchulus reniformis on Cucumis melo in China. Phytopathol Res. 2023; 5: 58. https://doi.org/10.1186/s42483-023-00217-6

來源: 中國植物病理學會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國植物病理學會

中國植物病理學會