為什么慢阻肺病患者不能輕易停止用藥呢?讓我們來解開這個謎底!

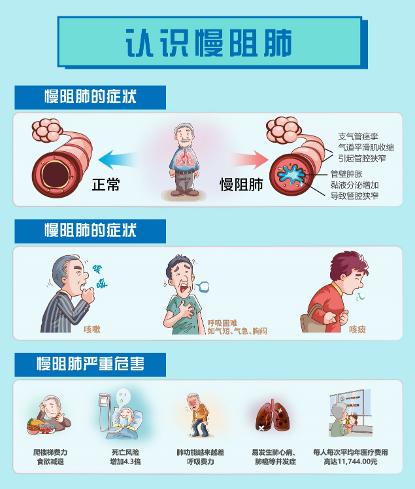

首先,我們來了解一下慢阻肺病的特點。

慢阻肺病,又被稱為慢性阻塞性肺疾病,是一種常見的呼吸系統(tǒng)疾病,它會導致咳嗽、氣促和呼吸困難等癥狀。這對患者的生活質量和健康狀況產生了巨大影響,并有可能引發(fā)呼吸衰竭和心臟并發(fā)癥。想象一下吹氣球的過程,當我們把氣球的進氣口夾住一半時,就很難像平常一樣吹大。這與慢阻肺患者的情況非常相似:他們的肺就像被夾住的氣球,氣道口被限制住了。而我們的吸入藥——支氣管擴張劑,就像是把夾住氣球的夾子打開,讓氣道暢通無阻,從而讓外部空氣流入肺部,內部廢氣順暢排出。如果氣管不能得到充分擴張,就會導致呼吸困難和身體缺氧,而長期的缺氧則會引發(fā)一系列全身不良影響。所以,一旦確診了慢阻肺病,必須堅持使用藥物,只要堅持下來,通常急性發(fā)作的頻率會大大減少。

那么,為什么慢阻肺病患者不能隨意停藥呢?原因可不少!

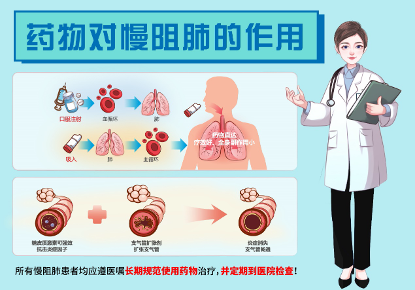

首先,藥物在治療慢阻肺病中起著至關重要的作用。慢阻肺患者的氣道阻塞實際上是由于炎癥或有害物質刺激產生的阻塞和狹窄所致。藥物能夠幫助患者擴張氣道、改善呼吸功能,并減少急性發(fā)作的發(fā)生。如果隨意停藥,有可能導致病情惡化,增加急性發(fā)作的風險。

其次,慢阻肺病是一種慢性進行性疾病,它的病程通常較長且容易反復。如果患者看到病情好轉就隨意停藥,可能會錯過持續(xù)治療的機會,從而導致病情反復甚至加重。

此外,慢阻肺病患者通常需要長期使用藥物來維持病情穩(wěn)定。我們可以把慢阻肺病與高血壓、糖尿病等一類慢性疾病進行類比,一旦確診,就需要長期用藥。如果草率停藥,可能會導致已經得到控制的病情重新失控,甚至出現(xiàn)更為嚴重的后果。

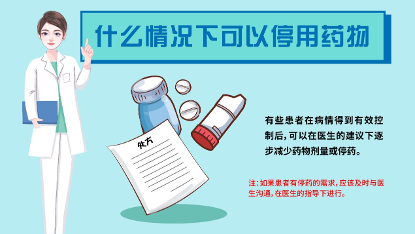

在什么情況下可以停用慢阻肺病的藥物呢?這個問題需要慎重對待。

對于慢阻肺病患者來說,停藥是需要謹慎考慮的事情。一般來說,醫(yī)生會根據(jù)患者的病情、治療反應和生活質量等因素來決定是否可以停藥。

有些患者在病情得到有效控制后,可以在醫(yī)生的建議下逐步減少藥物劑量或停藥。例如,一些病情較輕的患者在經過一段時間的治療后,病情得到穩(wěn)定控制,醫(yī)生可能會建議他們停藥觀察。此外,一些患者在治療過程中出現(xiàn)嚴重的不良反應,醫(yī)生可能會根據(jù)情況暫時停藥以減輕不良反應的影響。

然而,這些情況都是非常特殊的,大多數(shù)慢阻肺病患者都需要長期用藥來維持治療效果。如果患者有停藥的需求,應該及時與醫(yī)生溝通,在醫(yī)生的指導下進行。

慢阻肺病患者避免病情惡化,應該采取哪些防范措施呢?劃重點來了!

1、保持健康的生活方式:戒煙、避免長時間暴露在污染環(huán)境中、合理飲食、適當鍛煉等都有助于改善呼吸功能,預防病情惡化。

2、定期接受肺功能檢查:這可以幫助患者了解自己的病情變化,及時調整治療方案。

3、學會自我管理:包括掌握正確的吸入器使用方法、避免誘發(fā)因素、觀察病情變化等。

4、應對病情起伏:當患者感到癥狀加重時,應及時就醫(yī),調整治療方案,切勿自行決定停藥。

分享一個小故事:

張先生就是一個慢阻肺患者,在醫(yī)生指導規(guī)律用藥后的某一時刻感覺到自己的病情好轉,決定停藥,但不久后他的病情出現(xiàn)了反復,咳嗽和氣促等癥狀甚至比以前更加嚴重。這一經歷讓他深感困擾,并反思自己是否做錯了什么。幸運的是,在醫(yī)生的及時幫助下,他重新調整了治療方案,堅持用藥并保持良好的生活習慣,最終有效地控制住了病情。

所以,慢阻肺病患者一定不要擅自停藥哦!堅持正確的治療方案和藥物使用是保持病情穩(wěn)定,提高生活質量的關鍵。記住,只有持之以恒,才能減少急性發(fā)作出現(xiàn)的次數(shù)。所以,保持規(guī)律用藥,同時注意良好的生活習慣,與疾病做一個好朋友,你的疾病將得到有效控制!

參考文獻:

1.Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2021. Available at: https://goldcopd.org/ (Accessed on 2023-05-10).

2.Wedzicha JA, et al. An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: chronic obstructive pulmonary disease phenotyping: clinical implications and implications for research and therapy. Am J Respir Crit Care Med. 2017;196(5):551-576.

來源: 呼吸小家

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

呼吸小家

呼吸小家