為啥銀河系的引力沒有讓Crater II質量縮小且聚集在中心?新的SIDM模型受到關注!

是研究暗物質的線索嗎?

——附近星系中發現存在自相互作用的神秘物質

銀河系的衛星星系,名為 CraterII,可能是由自相互作用的暗物質組成。

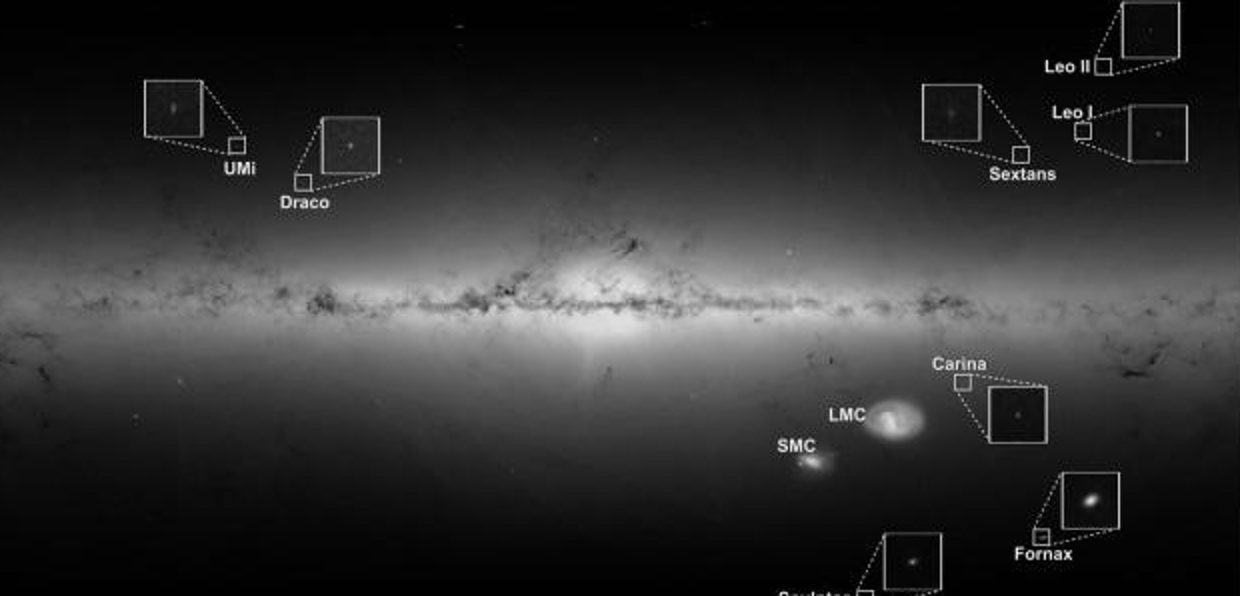

大約有50個小星系圍繞著我們的銀河系運行。新的研究表明:其中一個被稱為CraterII的衛星星系,可能由自相互作用的暗物質粒子組成。

(圖片來源:航天局/蓋亞探測器/DPAC)

在距離地球約38萬光年的地方,有一個處在我們臨近的星系,也許,它能為已歷經90年之久的暗物質探索之旅,提供最新的研究方向——就是那種像“膠水”一般把星系包裹凝聚起來的暗物質!

暗物質這種東西,預估能占宇宙總物質的80%以上,卻從未被人類直接真實的探測到過。

科學家們表示:這個名為Crater II的衛星星系,可能由自相互作用暗物質(SIDM)組成,尚屬于一種假想的暗物質。科學家們推測其內部粒子,會在一種迄今為止未知的、超越引力的力量下,自身相互碰撞作用。這種假說,近年來,替代了舊有的“冷”暗物質理論,成為科學界的新關注點。

研究合伙人、加州大學河濱分校的物理天文學教授于海波告訴Space.com:“當我們剛開始這個項目時,我們大致了解SIDM是如何運作的,但不知道它是否能良好的解釋Crater II的觀測結果”。

“后來,我們對Crater II的計算機模擬表明,SIDM模型預測結果與Crater II的觀測結果,驚人的一致。而且,暗物質自相互作用的力量強度比我們最初預期的都要大。”

Crater II,它是于2016年,在智利甚大望遠鏡拍攝的圖像中被發現的,是銀河系的第四大衛星星系,僅次于大小麥哲倫星系和人馬座矮橢球星系。據《新科學家》報道,如果它肉眼可見,其大小將是滿月的兩倍。Crater II擁有數十億顆古老的恒星,散布在6500光年的范圍內,這樣廣闊的范圍,使得這個“虛偽的巨人”亮度非常微弱——幾乎比銀河系暗了近10萬倍。

盡管數年來多次嘗試計算機模擬Crater II的特性,但仍然不清楚,該星系是如何形成,并保持其相對較大的尺度的。之前,天文學家們認為:Crater II是在銀河系的引力作用下,經過漫長年代演化而來。我們的星系對其施加引力,從而拉長了其外形。當然,這種拖拽力量,也會影響它的暗物質暈——一種包圍著Crater II的不可見的類球形團塊——以及Crater II內部的恒星。

于海波說:“這就類似于:月球的引力,會導致地球上的海洋出現潮汐現象。對于銀河系的衛星星系來說,銀河系的引力,可以剝離其恒星和暗物質,隨著漫長時間的推移,逐漸減少衛星星系的物質總量。”

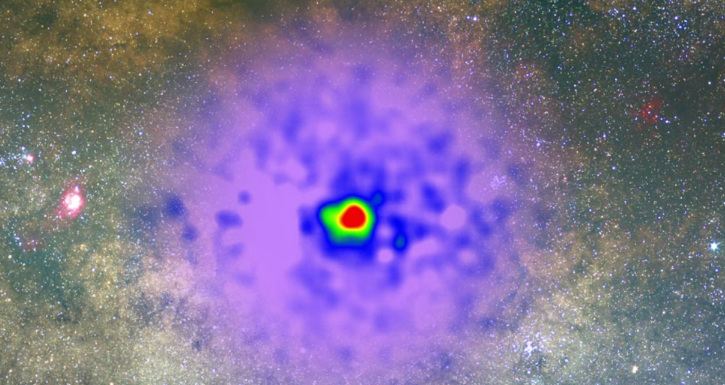

然而,最近對Crater II繞銀河系運行軌道的測量表明,其與銀河系之間的相互作用力太弱,無法解釋觀測到的Crater II的暗物質密度——也就是說:暗物質是否真的是如主流的Lambda CDM(LCDM或CDM)宇宙學模型所預測的那樣,由“冷”的無相互作用的粒子組成。科學家們說:與銀河系的長期潮汐相互作用,按理說,應當使得Crater II的總質量比觀測到的更小才對。

基于對Crater II軌道的測量,于海波和其他團隊成員,模擬了銀河系引力導致的Crater II恒星和暗物質粒子的質量損失。他們發現,Crater II的觀測結果,如果用自相互作用的暗物質粒子來解釋,就解釋的通了。

更關鍵的是,Crater II并沒有像LCDM模型預測的那樣:暗物質的最高密度區域,位于其中心。而反過來,如果暗物質確實是由自相互作用粒子組成的,那么暗物質暈內部的碰撞作用,可以在其粒子之間傳遞能量,“從而可能使不同區域位置的粒子,攜帶上相同的能量。”于海波說。 該團隊發表在《天體物理學雜志快報》上的文章表示:這在一定程度上解釋了,為什么Crater II的暗物質暈,其質量分布比較均勻。

研究人員說:SIDM模型還預測,星系會在暗物質暈內膨脹,這顯然比CDM模型能更好地解釋Crater II的巨大尺度。

“我們的工作表明,SIDM模型可以很好地解釋Crater II不同尋常的特性,這對舊有的CDM模型提出了挑戰,”于海波說。“當然,為了進一步證實,暗物質是否真的包含了一種新的自相互作用力,那么,我們需要觀測到更多像Crater II這樣類似的星系,那時才能得出結論。”

BY: Sharmila Kuthunur 沙米拉·庫孫努爾

FY: 椒椒

如有相關內容侵權,請在作品發布后聯系作者刪除

轉載還請取得授權,并注意保持完整性和注明出處

來源: 天文在線

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

天文在線

天文在線