發菜和地衣是自然界中廣泛存在著的珍饈美味,其形態較為單一,沒有出現明顯的分化,大多生長在積有泥土的巖石表面。二者在親緣關系上存在一定的近似性,所以在今天的故事里一并進行介紹。

發菜古稱“石發”,因外形酷似頭發而得名。它在民間有許多的俗稱,如頭發菜、發藻、地毛等。發菜由于同“發財”諧音,故深受老百姓歡迎。

發菜隸屬藻類中的藍藻門,是念珠藻屬中一種典型的陸生藍藻。它具有膠質鞘,能夠將大氣中的游離氮素固定,并轉化為氮素化合物,故而能夠適應貧瘠的地表環境。這也成就了發菜近乎頑強的適生能力。

同營養成分相比,水分是制約發菜生長更為關鍵的要素。它不僅能夠在夏天雷雨后生長,也能在冬天有雪的環境下成長。作為地球上最早出現的綠色自養生物之一,發菜主要從土壤和空氣中獲取水分和營養,它的顏色還能夠隨環境(光色、溫度)和營養條件的變化而發生轉變。

從地理分布上來看,全世界都有其身影,但更多的還是生長在四季分明、晝夜溫差較大的干旱和半干旱地區,是干旱地區荒漠草原和荒漠地帶生態平衡的維持者,被譽為“戈壁之珍”。

在我國,發菜主要出產于內蒙古自治區、寧夏回族自治區和甘肅、青海、陜西等北部省市的干旱、半干旱區域(這些地區年降雨量都很少,一般為80-250毫米,土壤以偏堿性的灰棕漠土和棕鈣土為主,pH值為7.5-9.5)。

發菜頗具營養價值,富含蛋白質、碳水化合物和鈣、鐵、鋅等元素。發菜中的維生素含量可以同雞蛋相媲美,且脂肪含量相對較低,故又得名“山珍瘦物”。

由于人工培養一直難以獲得成功,使得“摟”成為獲取發菜這一珍品的唯一途徑。打個比方,要想獲得100克(二兩)重的發菜,大概需要摟7000米2左右的草場(面積相當于一個標準足球場)。

摟發菜會對當地生態環境產生嚴重破壞,權威數據顯示,每年因摟發菜造成的環境損失近百億元,而相關兜售發菜的收益僅僅是幾千萬元,這筆賬實在不劃算。

為了有效控制人們無節制的采挖,國務院早在2000年就將發菜列入國家一級重點保護生物名錄,并專門頒布了條例禁止采收和銷售發菜,發菜岌岌可危的生態形勢也因此得以緩解。

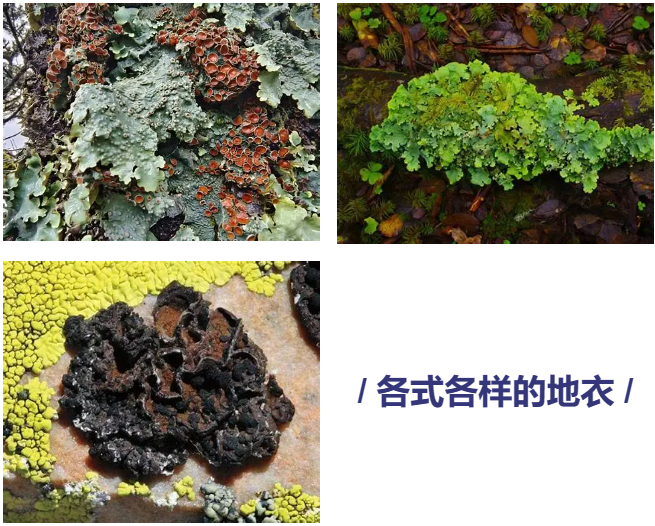

地衣作為特殊的多年生“復合體”,是由真菌(通常為子囊菌)和藻類(綠藻或藍細菌)組合而成的菌藻共生體(一種十分特殊且有趣的生物關系)。

其中,共生藻被包裹在共生菌之中,與外界環境隔離,自身無法從外界吸取水、無機鹽和二氧化碳,只能依靠菌類供給。而共生藻則通過光合作用制造有機物,為菌類提供營養。

全世界迄今已知的地衣種類大約有兩萬七千種,其中在我國發現了兩百余種。根據地衣形態,可以將其分為枝狀地衣、殼狀地衣和葉狀地衣等。同發菜一樣,地衣的營養價值也很高,富含多種氨基酸和鈣、銅、鎂等礦物質,特別是鈣含量非常高。

在我國,食用地衣或用地衣做藥有著十分悠久的歷史。據不完全統計,我國可供食用的地衣有15種,包括網肺衣、松石蕊、雀石蕊、石耳、樹花、綠樹發、長松蘿、風滾地衣等。其中,石耳是我國著名的地衣物種,被譽為山中珍品,營養豐富、味道鮮美,深受老饕喜愛。

地衣對土壤的形成具有促進作用,它生長在巖石表面,能夠釋放大量的地衣酸。地衣酸會腐蝕巖石,加快巖石的風化,進而促成土壤的形成,地衣也因此被稱為“拓荒者”或“先鋒生物”。

地衣大多數是喜光的,對環境質量有著較高的要求,對二氧化硫非常敏感,常被用作大氣污染指示生物。地衣在自然界中生長極為緩慢,通常從開始生長到可以采集,需要歷經幾十年甚至更長的時間。

再加上大氣污染和森林采伐的加劇,以及無節制的采收和買賣,使得我國許多地方的地衣資源遭受了異常嚴重的破壞,保護地衣資源已刻不容緩!

親愛的讀者朋友,我們在感慨大自然豐盛的物產和享受其無私的饋贈之際,是否也該為生態環境的保護和可持續性發展獻上自己的一份力呢?

-END-

本文為《胖魔王的微生物陣地》(微信號:nldxhjwswx)首發,任何媒體轉載時須保留《胖魔王的微生物陣地》名稱及微信號。未經許可,嚴禁對包括標題在內的任何改動。

文中圖片大部分引自網絡,如不慎侵權請告知。歡迎朋友們就內容進行斧正,一切為了更好的科普。

來源: 胖魔王的科普陣地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

胖魔王的科普陣地

胖魔王的科普陣地