解譯來自山林的“綠色密碼”

我們該如何定義自然?是指自然界中人類可以直接獲得用于生產和生活的一類物質嗎?還是一抹由山、水、林、田、湖、草共同匯聚而成的天藍水綠、蟲鳴螽躍?

我們該如何定義森林?是一種以木本植物為主體構成的生物群落嗎?還是一株株由蒼松翠柏、瑤草奇花手挽手構建起的“地球之肺”?

定義總是相對冰冷的,而自然鋪陳的畫卷背后,其實存在著人與自然的和諧共處的“綠色密碼”——它是一個訴說,向我們講述自然給予我們的饋贈;它也是一個警鐘,警醒我們一味索取或是放任,均是對雙方可持續發展的不負責任。

讓我們向秦嶺腹地出發,去尋找40余年來,已被造訪過9次的森林樣地。正如我們無法用窮舉法調查每一株樹木,評估單位面積內樣木質量、以點帶面推算整體的抽樣方法,為我們提供了解譯“密碼”的思路——森林資源調查。

陜西省境內布設了6440個森林固定樣地,它們沿著8km×15km的等公里網格展開,每一個交點即是一個28.28m×28.28m大小的樣地,其中的喬木、灌木、草本、地被物、土壤等狀態,都代表著周圍120km2內的森林狀況。6440個樣地,10余萬株樣木,佇立于春華秋實,靜靜等待5年一遇的造訪,向來者講述著頹敗萌生、冷暖變遷、鳥食蟲襲、生命悸動,這一講,時光已過了40余年。每5年的歲月并不能在樹木之上刻畫些過于明顯的痕跡,林間不及手腕粗的“幼木”甚至已“年”過三旬,十年樹“人”、百年樹“木”,或許是“密碼”的第一“解”。

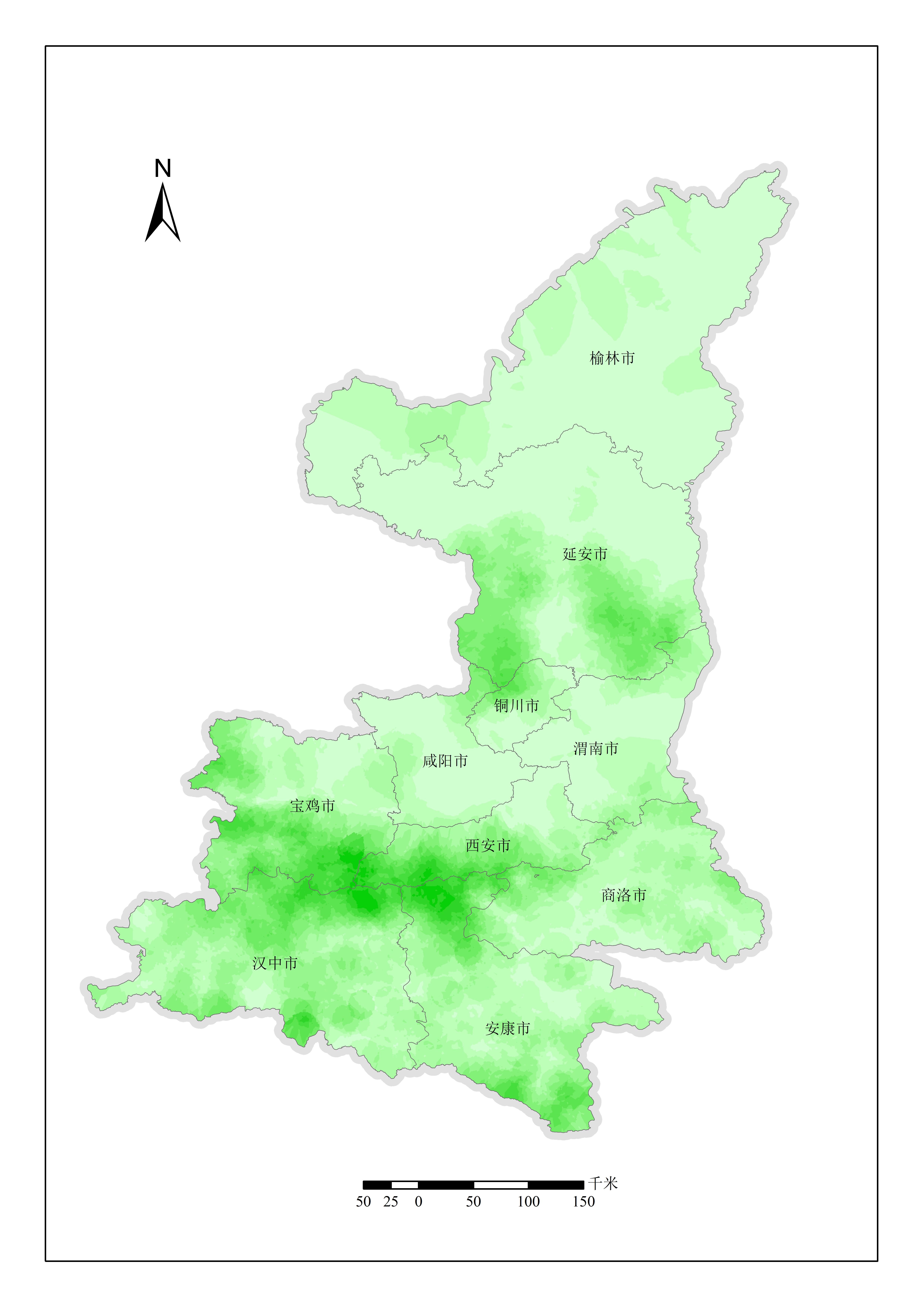

圖1 陜西省喬木林分布圖圖2 陜西省森林蓄積量分布圖一片青綠之下,由于樹種、生長狀況等不同,森林質量其實不盡相同,通常,森林蓄積量的高低即可作為評價森林質量的指標之一。對樣地調查數據通過空間插值的方式,可以將森林蓄積量以顏色深淺的形式勾勒出來——深綠集中于五大林區內,多為受到人為保護的天然林,這是來自秦嶺、巴山、黃龍山、橋山等山區留給我們最為樸素的饋贈。但當城市建設的腳步擠占了生態空間,也讓森林的擴張的腳步在此放緩。人類活動與生態質量的相伴相生,是“密碼”的第二“解”。

圖1 陜西省喬木林分布圖圖2 陜西省森林蓄積量分布圖一片青綠之下,由于樹種、生長狀況等不同,森林質量其實不盡相同,通常,森林蓄積量的高低即可作為評價森林質量的指標之一。對樣地調查數據通過空間插值的方式,可以將森林蓄積量以顏色深淺的形式勾勒出來——深綠集中于五大林區內,多為受到人為保護的天然林,這是來自秦嶺、巴山、黃龍山、橋山等山區留給我們最為樸素的饋贈。但當城市建設的腳步擠占了生態空間,也讓森林的擴張的腳步在此放緩。人類活動與生態質量的相伴相生,是“密碼”的第二“解”。

森林蓄積量并不伴隨樹木一生始終增長,進入成熟林-過熟林后,林木生長即進入了衰敗狀態。一棵樹的消亡、傾倒、腐敗、萌生是天然的輪回,但從資源利用的角度和林地保護的來講,對適當年齡的樹木進行適度的采伐利用,于整片森林和人類是雙贏的,這或許來到了這個“綠色密碼”的最后一“解”,百年樹木,在其生命的最后,再次奉獻于人類,這應是我們感激不盡的珍貴饋贈!

作者:中國地質調查局西安礦產資源調查中心 陳龍、劉林、王延洲

來源: 奮進地質小兵

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

奮進地質小兵

奮進地質小兵