在我國古代,如果晚上迷路了,有經驗的人會抬頭尋找,由七顆星星排列成“勺子”形狀的星座“北斗”,確定回家的方向。導航定位在現代信息社會尤為重要。20世紀80年代我國決定發展自主衛星導航定位技術,以打破國外的封鎖壟斷。國防科大北斗衛星導航創新團隊,突破10余項關鍵技術難題,掃除了北斗系統建設的重大體制性技術障礙。雕塑作品《逐夢北斗》以造型藝術的形式,表現創新團隊攻堅克難、追求卓越的精神品格。

雕塑《逐夢北斗》

美國的GPS全球定位系統讓全世界共享,似乎他們很慷慨。然而,美方人員曾毫不隱諱地說:“我們的GPS編碼分為軍用和民用兩種。在特殊情況下,為了保證我們的國家安全,我們軍方會采取三種措施應對緊急情況:第一,降低對方的導航精度;第二,隨時變換編碼;第三,進行區域性管理。”也就是說,美方可以限制國內外用戶對GPS的使用。

衛星導航系統是不折不扣的國之重器,可謂國家的“生命線”,必須牢牢攥在自己的手里。20世紀80年代,我國決定發展自主衛星導航定位技術。但地面關鍵設備卻10年未能突破,成為工程實施的一大技術瓶頸。

1995年初冬,國防科技大學王飛雪、雍少為、歐鋼3位年輕博士,急國家之所急,憑所學的專業知識,加班加點拿出一套“全數字化快速捕獲信號與傳輸技術方案”,乘火車趕往北京,“冒昧”地敲開陳芳允院士辦公室的門,向這位兩彈一星元勛、我國雙星定位系統方案提出者請纓承擔攻關任務。

陳芳允院士組織專題聽證會展開討論,最終與會專家達成一致意見,支持這3位年輕人去試去闖,但如果不成功,前期研制費用需承擔一半。然而,初生牛犢不畏虎,他們決心拿下攔路虎。

年輕的北斗創新團隊

3位年輕人在莊釗文教授率領下,組成平均年齡不到29歲的課題組,開展從基礎理論與建模仿真研究、原理樣機研究、系統聯調、正樣研制與生產等8個階段的科研攻關,僅用3年時間完成了按常規需要10年才能完成的任務。

當第一次星地對接在北京進行,參試系統接近理論極限的速度,讓陳芳允院士及在場專家激動不已。十幾年風雨兼程,中國的衛星導航工程定位系統終于跨越核心技術瓶頸,進入應用階段。

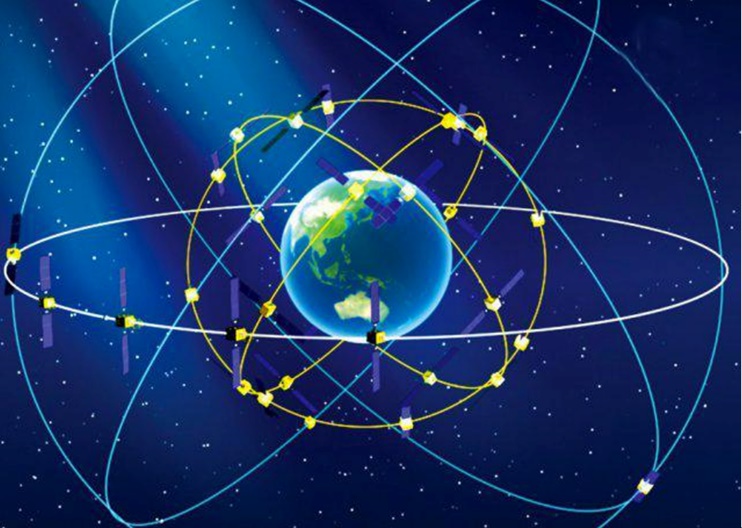

北斗導航定位系統示意圖

2003年12月15日,“北斗一號”衛星定位系統開通運行,我國成為世界上第三個擁有獨立衛星導航定位系統的國家。 針對用戶機體積大、重量大等使用不方便問題,創新團隊再次請纓,用兩年時間,攻克了設備小型化、模塊化、一體化、整機電磁兼容等一系列技術難題,成功研制出我國第一款裝備定型的小型化手持式北斗用戶機。

2007年4月,“北斗二號”第一顆衛星發射升空,但遭遇強烈電磁信號干擾,無法正常通信。創新團隊連續奮戰3個月,研制出具有超強抗干擾能力的衛星載荷,將我國北斗衛星抗干擾能力提高了1000倍。我國衛星導航工程首位總設計師孫家棟院士稱贊他們是“李云龍式”的科研團隊。

在“北斗三號”建設的4年中,創新團隊承擔了體制設計、衛星抗干擾、星間鏈路、衛星自主完好性等30余項課題攻關,研制并安裝衛星載荷、注入站、信號收發分系統等數百套核心裝備。

北斗科研樓前石刻

20多年的北斗逐夢之旅,創新團隊共承擔近百項關鍵技術攻關和核心裝備研制任務,在高精度、抗干擾、抗輻射等技術性能上實現了新的突破,為北斗衛星導航系統形成全球覆蓋能力作出了突出貢獻。(來源:國防科技大學“科普中國”共建基地)

來源: 國防科技大學“科普中國”共建基地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

國防電子信息

國防電子信息