前言概述

/ CONTENTS

學科新知聚焦業內權威專家,從學科發展的高度全面梳理、深入解讀腫瘤醫學各領域的國內外研究現狀與進展,為醫護以及科研人員立體勾勒惡性腫瘤領域的最新研究進展,賦能臨床科研和學術推廣,為醫學研究者搭建一個共享知識、交流經驗的平臺,推動腫瘤醫學領域的國際化合作與發展。

本期學科新知分享的是重慶醫科大學附屬第一醫院王利教授對自體造血干細胞移植(auto-HSCT)序貫CAR-T細胞治療在彌漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)中的臨床實踐以及未來展望的精彩解讀。

1

DLBCL治療中的“利器”

彌漫性大B細胞淋巴瘤是一種來源于成熟B細胞的侵襲性腫瘤,是最常見的非霍奇金淋巴瘤類型,約占全部非霍奇金淋巴瘤的25%~50%。DLBCL臨床異質性大,2016年WHO分類共列出19種大B細胞淋巴瘤亞型,不同亞型具有不同的臨床特征、遺傳學改變及治療反應[1]。R-CHOP(利妥昔單抗+環磷酰胺+阿霉素+長春新堿/長春地辛+潑尼松)是目前治療DLBCL的標準方案,然而仍有30%~40%的患者經過初次治療后出現復發或發展成難治型[2]。

根據臨床治療結果將耐藥復發大致分成3型:(1)初始治療時即表現為藥物抵抗(EMDR)。這種類型叫原發基因抵抗,與基因異常表達及循環易位有關。(2)獲得性EMDR是化療后發展而來,EMDR性亞克隆細胞的出現導致了利妥昔單抗及蒽環類藥物為基礎的化療失敗。(3)腫瘤微環境黏附介導藥物抵抗,是由于DLBCL的淋巴瘤細胞與正常間質細胞相互作用而產生[2]。

對于復發難治性DLBCL的患者,可選擇挽救化療、造血干細胞移植、新藥治療、免疫治療。挽救化療的目的是在干細胞移植治療之前最大限度地減少瘤細胞[3]。挽救化療方案包括R-DHAP方案(利妥昔單抗+地塞米松+大劑量阿糖胞苷+順鉑),R-GDP方案(利妥昔單抗+吉西他濱+順鉑+地塞米松)或R-ICE方案(利妥昔單抗+異環磷酰胺+卡鉑+依托泊苷)等[2]。依照PARMA研究,auto-HSCT相比于傳統挽救化療,具有更好的5年生存率,在二線治療中具有極大優勢[4]。三線挽救化療后應用auto-HSCT較未做移植的患者也會獲得較長的生存期[5]。在指南中也推薦auto-HSCT用于部分侵襲性淋巴瘤亞型的一線鞏固治療和復發/難治性淋巴瘤的挽救性治療[6,7]。整體治療流程包括干細胞動員及采集、移植前預處理、干細胞回輸、合并癥管理、植入情況評估。此外,在行auto-HSCT前,需要對患者進行移植前誘導及療效評估。目前造血干細胞動員方案主要包括:化療聯合細胞因子方案、單獨應用細胞因子方案和含趨化因子受體CXCR4拮抗劑動員方案[8]。

然而,高齡、基礎疾病較多者并不適用此方法,新藥或者免疫治療則成為這類患者的優選方案。在新藥的探索中,關于利妥昔單抗聯合苯達莫司汀(RB)治療的回顧性分析顯示其在高齡及基礎疾病較多患者中有效率較高,相關毒性可控。有關來那度胺的回顧性研究中,顯示其在非生發中心型(non-GCB)中CR率32%,PR率33%。且其不良反應少并可控[2]。來那度胺聯合化療(R-ICE方案),在治療2個周期后,評價CR率60%,PR率13%[2]。基于NP30179的研究結果,格非妥單抗(CD20×CD3雙特異性抗體)可早期實現較高的完全緩解率,中位隨訪18.2個月,獨立評審委員會評估CR率(最佳整體緩解[BOR])為40%,客觀緩解率(ORR)為52%,多數患者(68%)仍維持CR,中位CR持續時間(DoCR)為26.9個月,不論患者何時達到CR,18個月時約70%患者處于緩解狀態,18個月的總生存(OS)率為41%[9]。維泊妥珠單抗作為一種靶向CD79b的抗體偶聯藥物,在DLBCL的治療領域也開啟了新的篇章,Pola-R-CHP(維泊妥珠單抗聯合利妥昔單抗、環磷酰胺、多柔比星和潑尼松)方案將2年無進展生存率提升至76.7%,疾病進展、復發或死亡的相對風險降低27%,且足療程治療比例更高,發生致劑量降低的不良事件更少[10]。

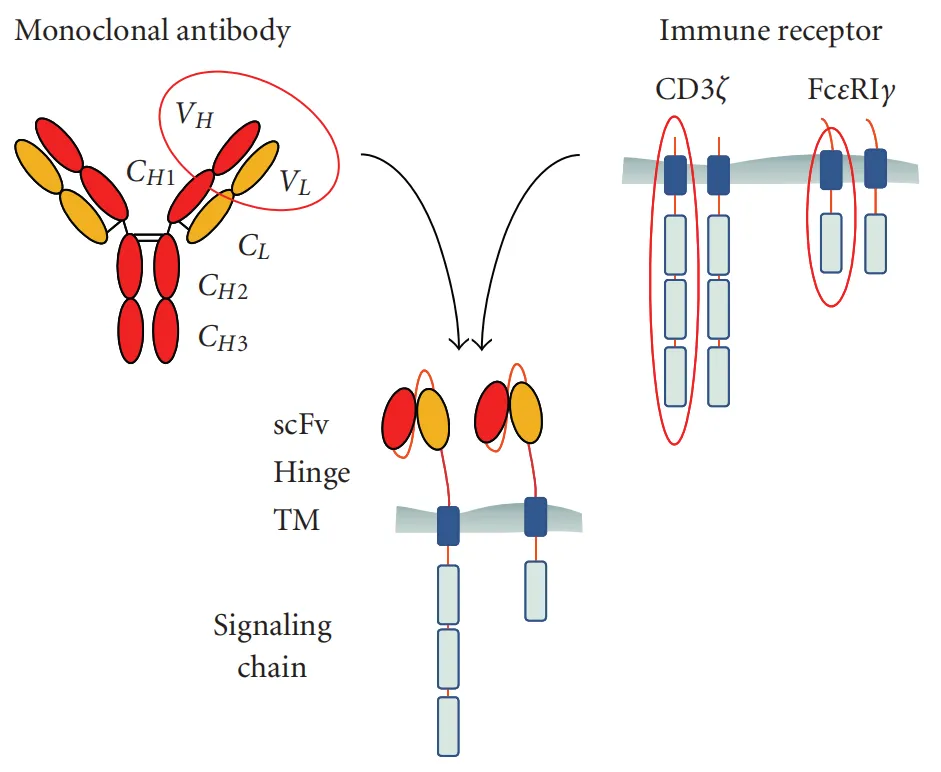

在免疫治療方面,除傳統的免疫檢查點抑制劑外,嵌合抗原受體T細胞免疫療法(CAR-T)的出現打開了腫瘤治療的新的大門。簡言之,CAR-T治療即是通過基因工程技術,人為地在正常T細胞中嵌合特定抗原受體(CAR),使得T細胞行使特異的殺傷功能。CAR分子包括三個主要部分:胞外域、跨膜域和胞內域。胞外結構域:負責結合靶抗原和靶細胞;跨膜結構域:將CAR錨定在免疫細胞上;穩定CAR結構;與其他膜蛋白結合;胞內結構域:指CD3和(或)其他T細胞激活所需的共刺激信號因子,主要負責激活免疫細胞。

CAR-T細胞療法是基于患者自身免疫系統的個性化治療方式,每例治療都是針對個體定制,開創了精準醫療的新時代。在復發難治性DLBCL中,CAR-T細胞治療的出現是一個里程碑事件,其在淋巴瘤治療體系中發揮了重大的作用,尤其是B細胞淋巴瘤的治療效果再上一個臺階。CAR-T細胞療法的有效率可高達52%~82%,完全緩解率可達40%~54%。然而,在臨床應用中,一些身體有大包塊、病情進展迅速的患者采用CAR-T治療后的效果并不盡如人意。對于累及中樞、睪丸、乳腺等免疫豁免器官的淋巴瘤,一旦復發難治使用CAR-T治療效果十分有限。整體來看,單用CAR-T治療也僅能讓40%~50%難治、復發的淋巴瘤患者得到緩解。

2

自體造血干細胞移植與CAR-T的“合奏曲”

此項由中國學者全球新創的療法相關的開創性臨床研究的療效結果于2021年8月在全球血液學核心期刊《移植與細胞治療》中發表。淋巴瘤具有介于白血病和實體瘤之間的特征,其復雜的腫瘤免疫抑制微環境(TME)會限制CAR-T功能,而輸注CAR-T細胞之前進行強預處理清淋方案可破壞TME,能夠有效增強CAR-T細胞的功能和增殖。在auto-HSCT的強預處理方案后,免疫抑制性TME會降低,使得腫瘤負荷明顯下降。在造血重建期間給予CAR-T細胞治療,可以根除移植后的殘余疾病,從而降低復發率。

隨后,中國學者也在全球首次提出自體造血干細胞移植聯合CAR-T能夠使疾病處于進展期和有中樞侵犯的患者獲得長期治愈的可能。研究結果發表在國際權威雜志《血液腫瘤》中,獲得國內外同行的一致認可,引發廣泛關注,并在多家著名的血液病中心得以證實其療效及安全性。因此,對于高危的復發難治性彌漫大B細胞淋巴瘤,或者是有中樞、卵巢、睪丸等特殊部位侵犯,以及有高危遺傳因素的淋巴瘤患者,采用自體移植聯合CAR-T的治療方式則會取得更好的療效。

2021年美國血液學年會一項關于伴有不良預后的TP53突變高危復發/難治性非霍奇金淋巴瘤患者進行單獨CAR-T治療或聯合ASCT治療的研究顯示,伴TP53突變的單純CAR-T治療組患者估計24個月的無進展生存率和OS率為48.4%和56.3%,而CAR-T聯合ASCT治療組患者的無進展生存率與OS率分別提升至77.5%和89.3%,生存率得到了顯著提高。在2022年ASCO年會上,一項關于auto-HSCT聯合CD30 CAR-T細胞輸注在復發難治性CD30+淋巴瘤患者中,所有患者在數據截止日期時(2022年1月31日)均保持緩解,并且仍然存活,未出現疾病復發或進展。此外,在入組時疾病穩定/進展的患者也均保持緩解。2024年EBMT年會上,一項在復發難治性中樞神經系統淋巴瘤中的研究表明采取auto-HSCT聯合CAR-T細胞治療可將患者3個月的客觀緩解率和完全緩解率分別提高到84.4%和82.2%。患者的中位無進展生存期也延長到43.07個月,1年OS率和無進展生存率分別為100%和74.7%。

Auto-HSCT與CAR-T細胞的聯合應用,一方面利用auto-HSCT恢復患者的免疫功能,另一方面通過CAR-T精準打擊殘留病灶,“雙劍合璧”共同增強治療效果。此聯合治療策略通過各自優勢疊加,突破傳統治療的局限,實現更深層次的腫瘤清除。

3

Auto-HSCT與CAR-T攜手,中國智慧共助患者“破繭新生”

Auto-HSCT聯合CAR-T治療不僅在臨床實驗中取得了優異的成績,在實際的臨床應用中,Auto-HSCT聯合CAR-T治療也為淋巴瘤患者的長期生存帶來希望。

重慶醫科大學附屬第一醫院就診的罹患復發難治彌漫大B細胞淋巴瘤的陳先生在進行自體造血干細胞移植續貫CAR-T細胞順利出院。陳先生曾因“咽部新生物1月”被診斷為彌漫大B細胞淋巴瘤(GCB型,Ⅱ期A組,IPI 0分,低危組)。盡管在規律一線治療4個療程后達到完全緩解,但在繼續完成后續治療中再次出現咽喉部及頸部包塊。給予二線治療措施病情無法控制,咽喉部包塊進行性增大,導致他出現吞咽困難及呼吸困難。患者咽部新生物在規律治療中反復進展,腫瘤生長極其迅速,同時伴有高Ki-67、TP53突變等多個不良預后因素。通過“MDT to HIM”的理念,整合全科專家,決定為患者采用自體造血干細胞移植序貫CAR-T細胞治療。從醫療組、實驗室、護理團隊三方面一同出發,聚焦腫瘤的“診-治-康”。患者造血重建迅速,腫大的包塊消失。沒有嚴重的感染、出血以及細胞因子釋放綜合征和神經毒性的發生,最終順利出院。

童先生,同樣就診于重慶醫科大學附屬第一醫院,在進行auto-HSCT聯合CAR-T治療后也重獲新生。最初,患者無明顯誘因出現咳嗽、咳黃膿痰,院內行PET-CT提示:右肺門處巨大軟組織密度腫塊影(13.0×6.8cm),形態不規則,密度欠均勻,周圍伴阻塞性炎性改變,代謝活性增高(SUVmax值為22.9)Deauville評分5分;雙肺多發軟組織密度結節,代謝活性增高,Deauville評分5分,病理提示:結合免疫組化和組織形態,被診斷為彌漫大B細胞淋巴瘤(診斷:non-GCB型,Ⅳ期B組,IPI評分3分,中高危組)。腫瘤的基因二代測序檢測出:TP53(52.7%)、CCND3(62.48%)、KMT2C(40.92%)、NCOR2(87.55%)等,在規律一線治療Pola-RCHP方案3個療程后;右肺病變范圍較前明顯縮小,代謝活性較前明顯減低(SUVmax值為5.2),Deauville評分3分;雙肺多發實性小結節,較大者位于右肺上葉尖段,較大者代謝活性輕度增高,較大者Deauville評分3分,余者評分1分,療效評估達到PR,后順利進行第四次免疫化療,后成功進行動員采集造血干細胞,采集治療達標,在進行第5次免疫化療時提示腫瘤進展,6次免疫化療后成功行造血干細胞移植,序貫CAR-T細胞治療,患者順利出院。

4

未來展望

臨床研究的亮眼結果和臨床應用的成功案例為未來自體造血干細胞移植聯合CAR-T細胞治療的更廣泛的實施帶來美好的期待。然而,作為一項新的治療手段,理想的順序和組合還有待更多的臨床試驗進行闡明。此外,部分患者對特定療法有反應,部分患者則出現抵抗效果,以及何種患者可從治療中獲益,這些仍是尚未撥開的迷霧。因此,需要更深入地了解DLBCL的生物學以及新藥或者新的治療法方如何影響其生物學功能。基于此類問題的出發有望新的治療組合的研發以及最優治療順序的進行。如此這般,才能夠為廣大的彌漫性大B細胞淋巴瘤帶來福音。

參考文獻(向上滑動閱覽)

[1]中華人民共和國國家衛生健康委員會.彌漫性大B細胞淋巴瘤診療指南(2022 年版).http://www.nhc.gov.cn/

[2]竇征岳, 夏冰, 張翼鷟. 復發難治性彌漫大B細胞淋巴瘤研究進展 [J] . 白血病·淋巴瘤,2017,26 (9): 562-566. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1009-9921.2017.09.015

[3]Hernandez-IlizaliturriFJ, CzuczmanMS. Therapeutic options in relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma. Part 1. current treatment approaches[J]. Oncology(Williston Park),2009,23(6):546-553.

[4]FarooqU, LaportGG. Recent progress:hematopoietic cell transplant for diffuse large B-cell lymphoma[J]. Leuk Lymphoma,2015,56(7):1930-1937. DOI:10.3109/10428194.2014.975803.

[5]Van Den NesteE, SchmitzN, MounierN,et al. Outcome of patients with relapsed diffuse large B-cell lymphoma who fail second-line salvage regimens in the International CORAL study[J]. Bone Marrow Transplant,2016,51(1):51-57. DOI:10.1038/bmt.2015.213.

[6]KANATE A S, MAJHAIL N S, SAVANI B N, et al. Indications for hematopoietic cell transplantation and immune effector cell therapy: guidelines from the American Society for Transplantation and Cellular Therapy[J]. Biol Blood Marrow Transplant, 2020, 26(7): 1247-1256.

[7]NCCN. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology[M]. B-cell lymphomas, version 5, September 22, 2021.

[8]中華醫學會血液學分會. 淋巴瘤自體造血干細胞動員和采集中國專家共識(2020年版) [J] . 中華血液學雜志, 2020, 41(12): 979-983. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2020.12.002.

[9]Hutchings M, et al. Glofitamab monotherapy in patients with relapsed/refractory (R/R) large B-cell lymphoma (LBCL):extended follow-up and landmark analyses from a pivotal phase II study. 2023 ASCO Poster 7550; 2023 EHA. Poster 1129; 2023 ICML Oral 95.

[10]Tilly H, Morschhauser F, Sehn LH, et al. Polatuzumab Vedotin in Previously Untreated Diffuse Large B-Cell Lymphoma. N Engl J Med. 2022;386(4):351-363. doi:10.1056/NEJMoa2115304

[11]隗佳, 肖敏, 周劍峰, 等. 2021ASH. Oral 94.

來源: CACA前沿

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

樂問醫學

樂問醫學