近日,華東師范大學河口海岸學國家重點實驗室戴志軍研究員團隊在長江流域大型湖泊有機碳存儲方面取得新進展,相關成果以Three Gorges Dam enhanced organic carbon burial within the sediments of Poyang Lake, China為題發表于地球科學頂級期刊CATENA。該研究發現自三峽大壩2003年蓄水以來,鄱陽湖出現提前1-2月落枯、湖灘草洲滋生成為“大草原”的反常狀態,導致其沉積物碳存儲量顯著增長約4倍。即三峽大壩調蓄致使鄱陽湖水位暴跌,鄱陽湖420平方公里水域提前初露萌生植被,由此引起鄱陽湖沉積物碳存儲顯著增加。

研究背景

湖泊濕地生態系統在全球碳循環中發揮著關鍵作用,蘊藏著巨大的碳匯能力。探究湖泊濕地在氣候變化和人類活動干擾下的碳存儲機制,對于準確評估湖泊生態系統的碳儲存能力及其對全球碳平衡貢獻具有重要意義,亦可為湖泊濕地保護與恢復提供科學依據。三峽大壩自運行以來對長江中下游通江湖泊的水文、泥沙及地貌產生重要影響。然而,通江湖泊碳存儲能力是否受上游三峽大壩調控的作用知之甚少。本研究以中國第一大淡水湖鄱陽湖為例,旨在探究其湖灘沉積物百年尺度有機碳存儲動態及其對三峽大壩調控的響應。

研究成果

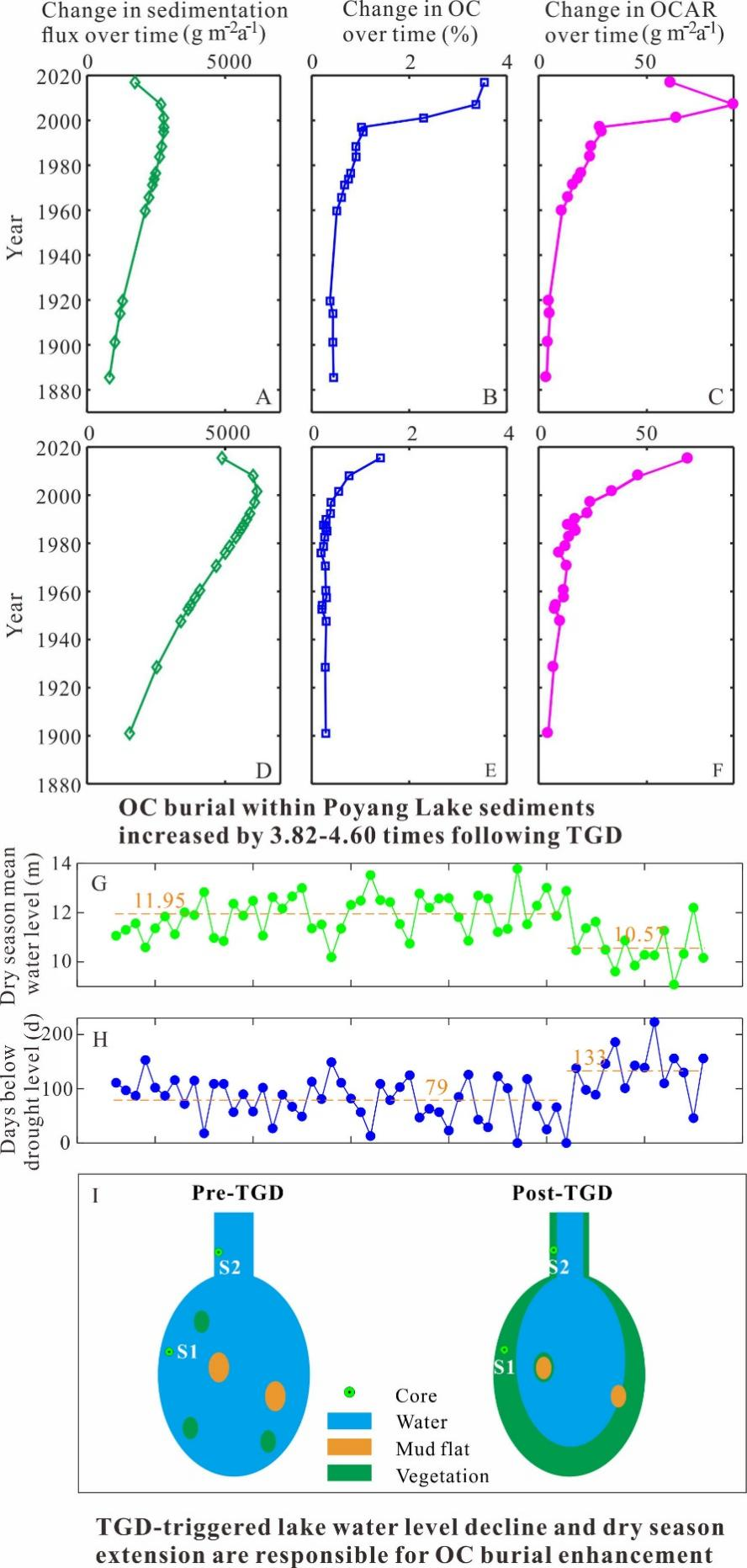

研究通過采集鄱陽湖典型區域沉積物柱樣,基于210Pb建立年代地層框架,借助沉積物粒度、總有機碳(TOC)、總氮(TN)及穩定碳同位素(δ13C)等指標,揭示三峽大壩調控對鄱陽湖濕地有機碳存儲的影響。研究結果顯示,盡管鄱陽湖灘涂沉積速率隨著三峽大壩構建有所下降,但其有機碳含量顯著增加,即鄱陽湖湖灘有機碳存儲量自三峽大壩蓄水調控以來呈增加趨勢 (圖1AB,DE)。具體而言,三峽建壩前,鄱陽湖沉積物有機碳存儲率相對穩定在4-29 g m-2 a-1,三峽建壩后,同一位置有機碳存儲率顯著上升至34-90 g m-2 a-1,增幅高達3.82~4.60倍 (圖1C,F)。與此同時,穩定碳同位素δ13C及C/N 值均指示鄱陽湖淺灘區域陸生植物群落在三峽建壩后占比大幅上漲。進一步研究發現,與三峽建壩前相比,鄱陽湖枯水期平均水位下降1.38米,且湖泊枯水期時間延長近兩個月,使得約420平方千米的湖泊水域面積消失并轉變為植被覆蓋區(圖G-I)。結合團隊先前研究成果,三峽大壩調控導致的中下游河床侵蝕,迫使鄱陽湖枯季出流量增加及湖泊水位下降,進一步引起枯水期淺灘濕地植被明顯擴張,由此導致鄱陽湖沉積物有機碳存儲量增強。研究強調應辯證理解流域大壩調控對下游通江湖泊生態系統的正負面影響。

圖1 鄱陽湖A-C)湖區淺灘及D-F)湖道淺灘沉積速率、有機碳含量及有機碳存儲率變化圖;鄱陽湖G)枯季平均水位, H)枯水位以下天數及I)鄱陽湖水域植被隨三峽調控變化圖。

研究團隊及資助

文章第一作者為河口海岸學國家重點實驗室梅雪菲研究員,通訊作者為戴志軍研究員。論文主要作者包括華東師范大學杜金洲研究員和香港教育大學程金平教授。該研究得到國家自然科學基金聯合基金(項目號:U2040202)、國家自然科學基金面上基金(項目號:42076174)和上海市國際科技合作基金(項目號:23230713800)的聯合資助。

文獻信息

Mei, X.F., Dai, Z.J., Du, J.Z., Cheng, J.P., 2024. Three Gorges Dam enhanced organic carbon burial within the sediments of Poyang Lake, China. CATENA 238, 107859.

論文鏈接

https://doi.org/10.1016/j.catena.2024.107859

來源: 河口海岸學國家重點實驗室

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助