近期,華東師范大學河口海岸學國家重點實驗室汪亞平教授團隊在海洋學主流期刊JGR-Oceans、Journal of Hydrology和Marine Geology發表系列原創成果,揭示了長江水下三角洲地貌變化的敏感區域及鹽度鋒和熱帶氣旋的影響機理。

研究成果

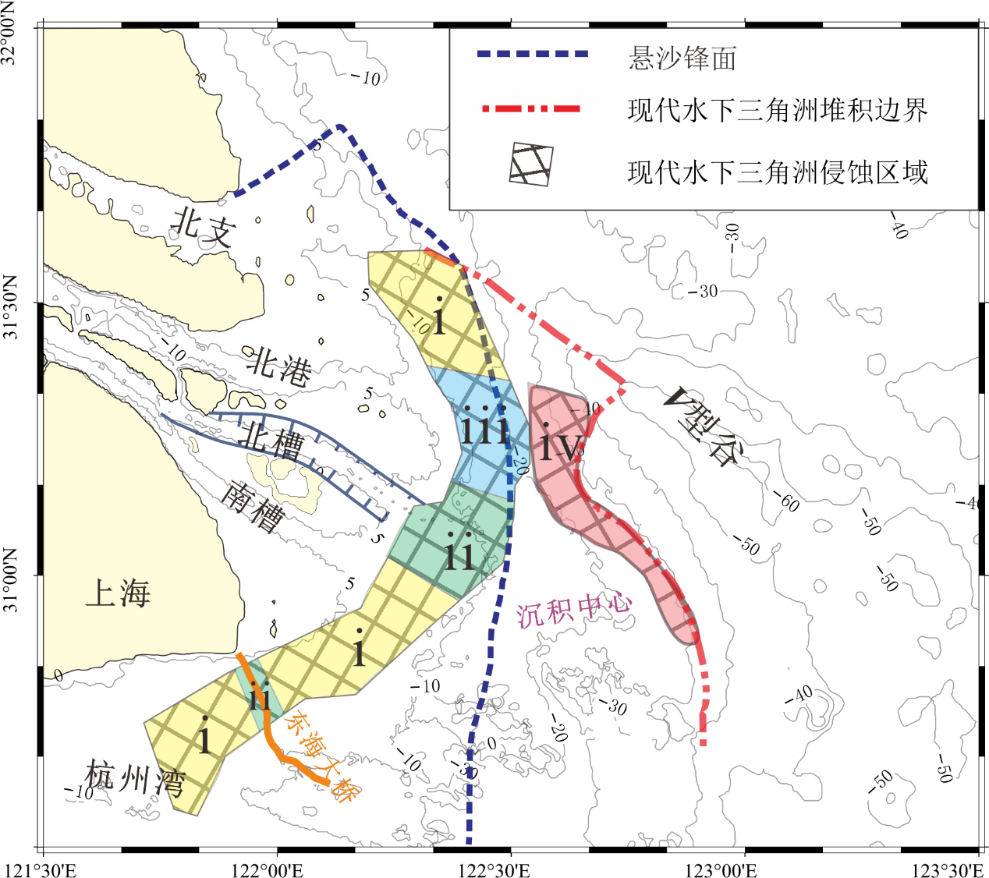

河口三角洲地貌演化的主控因素包括陸源物質供應(淡水和沉積物)、海洋過程(潮汐、風浪等)以及人類活動(流域建壩、河口工程等)。近幾十年來,由于河流沉積物供應的減少,世界大部分大河三角洲正面臨侵蝕的風險。除了遠端泥,水下三角洲前緣是河流沉積物向海搬運、堆積最遠的區域,對受沉積物供應變化較為敏感。基于歷史地形數據和淺地層地球物理探測資料,研究揭示了現代長江水下三角洲內的海底侵蝕可分為四個部分:區域i為杭州灣北部至南槽南部的向海區域及北支以外的向海區域,區域ii為南槽至北槽向海區域及東海大橋鄰近區域,區域iii為北槽至北港的向海區域,區域iv為口外V形谷以東南和第iii區鄰近的區域。其中,區域i、ii、iii為淺水區侵蝕,主要與入海沉積物減少和波浪作用有關(圖1);區域iv對應的是深水區侵蝕,主要受長期波流共同作用的影響(Feng等,2024)。

圖1 現代長江水下三角洲侵蝕分區

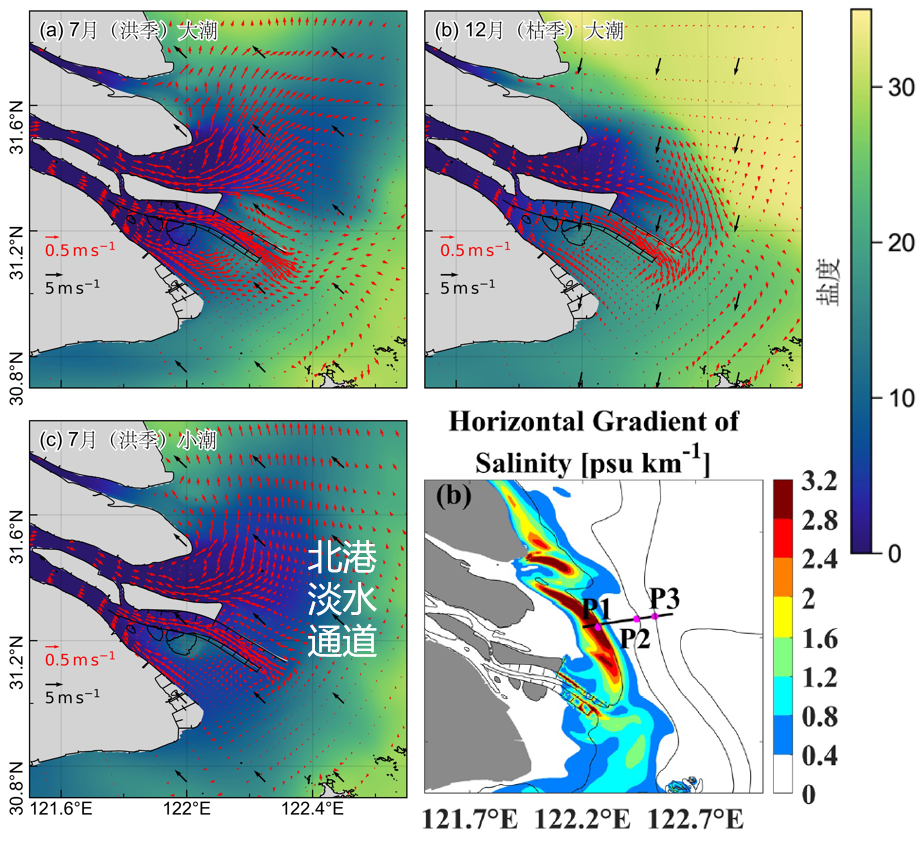

此外,河口三角洲前緣位于鹽淡過渡地帶,存在強斜壓效應。研究人員建立鹽度坐標下長江口交換流與鹽混合算法,發現常用的歐拉法會顯著低估鹽通量,這是因為歐拉法在計算凈鹽通量時沒有包括潮泵作用導致的向陸鹽通量。長江河口水體混合因巨大的徑流量主要發生在口門附近河口三角洲前緣,河口水體混合在洪季強于枯季,不同河道分支內體積積分的河口水體混合與對應通道的淡水流入體積通量成正比。最強的混合發生在北港口門附近,約有58%的淡水從這里流入外海,是長江口主要的淡水通道(圖2)。因此,在北港口外形成顯著的鹽度鋒,尤其底部鹽度鋒常年處于10m等深線位置,這一區域附近為流速和沉積物輻聚區(Chang等,2024)。

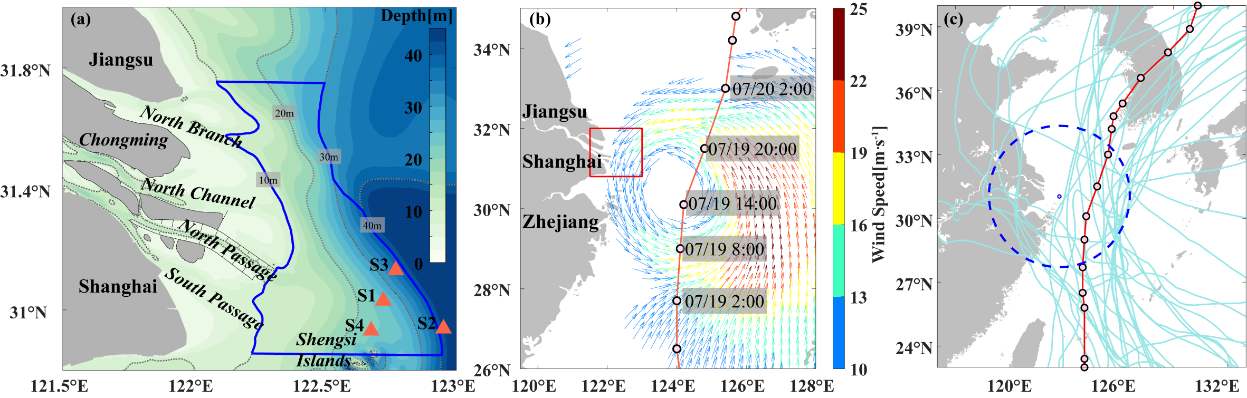

圖2 根據2018年7月(洪季,左圖)和12月(枯季,右圖)的模型結果計算得到的(a和b)大潮與(c)小潮平均的表層鹽度和流速分布圖(紅色箭頭代表每10個網格點的流速,黑色箭頭代表月平均的風速);d為底部鹽度水平梯度,顯示鹽度鋒位于10m等深線附近。在熱帶氣旋途經長江口海域期間,風驅海流、潮流和風暴浪的耦合效應會在海底產生非常大的近底部剪應力(常超過海底沉積物的臨界起動切應力),導致水下三角洲淺水海域發生強烈的海底侵蝕。已有研究表明,未來熱帶氣旋將更頻繁、更強烈地影響中緯度河口。研究人員通過在長江水下三角洲投放座底三腳架陣列(圖3a)開展原位觀測,發現長江水下三角洲前緣在熱帶氣旋(2019年Danas臺風,圖3b)期間發生了快速侵蝕,然而侵蝕程度在空間上具有顯著差異。為解釋底床侵蝕在空間上的變化,理解其與河口動力之間的聯系,研究人員構建了斜壓水動力-沉積地貌耦合模型系統(FVCOM-SWAVE-SED),進一步探討河口水下三角洲地貌的風暴響應機制。

圖3 (a) 研究區:長江水下三角洲前緣。S1-S4為三腳架陣列位置。(b) 臺風 Danas 過境期間的海表面風場。(c)在長江水下三角洲200 海里范圍內經過的不同臺風路徑,紅線為Danas的路徑。原位觀測結果表明,長江水下三角洲前緣在風暴期間可發生快速侵蝕(20mm d-1)。基于數值模型,揭示長江口水下三角洲地貌的風暴響應空間格局有兩個顯著特點:1) 北港外底部鹽度鋒面處易發生快速的底床淤積;2) 南槽外20-30m等深線附近侵蝕最為明顯(圖4)。進一步分析表明,熱帶氣旋期間,沉積物再懸浮增強,在鋒面流作用下,北港底部鹽度鋒面附近的沉積物通量輻聚增強,從而發生沉積物快速堆積。而在南槽外,內陸架自北向南變寬,在風暴下降流風場的作用下,會由地形誘導產生沉積物通量的輻散,從而導致該海區的快速侵蝕。類似侵蝕過程在長江口多數風暴期間普遍存在,因此未來熱帶氣旋威脅的加劇可能會進一步導致該地區的侵蝕(Tang等,2023)。

圖4.(a)熱帶氣旋前、(b)熱帶氣旋期間 和(c)熱帶氣旋后床面高程變化率的空間分布。

研究團隊及資助

上述成果的第一作者分別為華東師范大學河口海岸學國家重點實驗室博士生湯碧璇、常洋和馮威,通訊作者包括汪亞平教授、張凡副研究員、劉世昊研究員,合作作者包括賈建軍研究員、馮志軒研究員、楊海飛研究員、李為華高級工程師和邢飛博士后等。本研究得到國家自然基金委杰出青年科學基金、長江水科學聯合基金和上海市教育委員會重大項目等資助。

文獻信息

Bixuan Tang, Fan Zhang, Jianjun Jia, Zhixuan Feng, Jieping Tang, Fei Xing, Ya Ping Wang, 2023. The role of tropical cyclone on Changjiang River subaqueous delta geomorphology: A numerical investigation of tropical cyclone Danas (2019). Journal of Geophysical Research: Oceans, 128, e2022JC019190.

Yang Chang, Xiangyu Li, Ya Ping Wang, Knut Klingbeil, Weihua Li, Fan Zhang, Hans Burchard, 2024. Salinity mixing in a tidal multi-branched estuary with huge and variable runoff. Journal of Hydrology, 634: 131094.

Wei Feng, Shihao Liu*, Weihua Li, Haifei Yang, Yufeng Chen, Ya Ping Wang, 2024. Seismic investigation uncovers formation and spatial distribution of seafloor erosional features on the Changjiang (Yangtze) River subaqueous delta. Marine Geology, 470: 107268.

來源: 河口海岸學國家重點實驗室

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助