2023年7月,聯合國秘書長古特雷斯發出警告:”全球變暖的時代已經結束,全球沸騰的時代已然到來”。從全球變暖到全球沸騰,我們經歷了什么?去年6月,華北、黃淮地區遭遇5輪高溫熱浪天氣,北京、天津超70%面積出現40℃以上高溫,歷史罕見。七月,更是成為有記錄以來最熱的月份。而整個2023年,全國的平均氣溫再創歷史新高。

圖:2023年全國氣溫再創歷史新高 (2024年1月1日新聞聯播天氣預報)

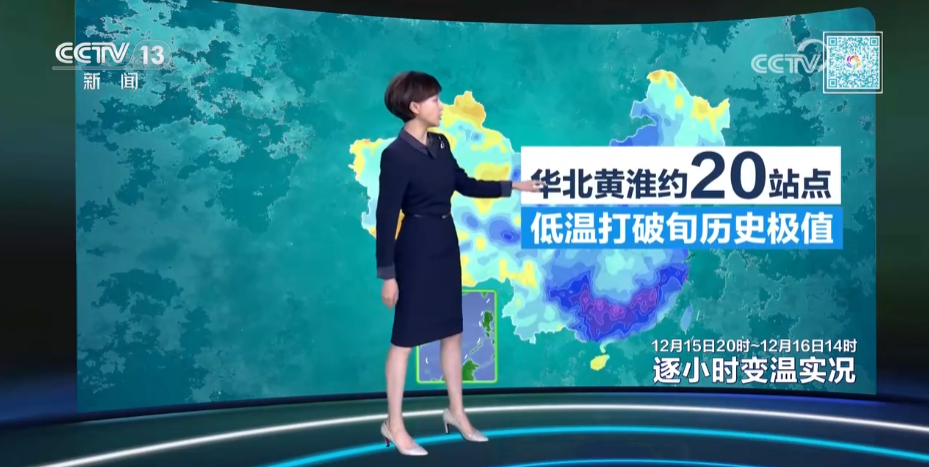

熱得極端,冷起來也很極端。比如2023年我們經歷了歷史上12月最強的寒潮,中央氣象臺發布了最高級別的寒潮橙色預警。到今年2月初,我國中東部出現大范圍低溫雨雪冰凍,降雨降雪凍雨冰粒陸續波及380萬平方公里。春節后,龍年首輪寒潮再次速凍中東部。

圖:12月強寒潮創多地低溫與積雪新紀錄 (2023年12月16日新聞聯播天氣預報)

不僅是我國,歐洲也拿到了相似的劇本。2024年的第一周北歐地區遭遇嚴寒和暴風雪。瑞典、芬蘭分別出現-43.6℃、-42.5℃極端低溫,挪威阿倫達爾一天內新增積雪70厘米,隨后大降溫的影響進一步向西歐、中歐蔓延。

圖片來源:中國氣象

這些難道是電影《后天》重現了嗎?或者又有人說,不是說全球沸騰嗎?為什么還會冷得這么離譜?

問題一:既然全球沸騰,為什么會出現極寒天氣?

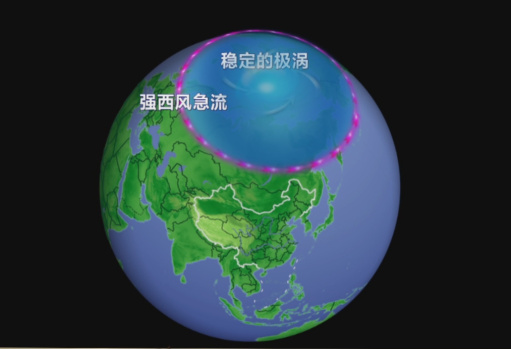

其實,全球沸騰和這些極寒天氣之間并不矛盾,反而,正是因為全球氣候變暖,導致這些極端的冷熱事件更加容易發生。這是為什么呢?正常情況下,北極的上空存在著團逆時針旋轉的渦旋,里面是超強的冷空氣,外面是一條西風急流,就像一條皮帶一樣緊緊綁著,不讓冷空氣輕易南下。

圖:極渦與西風急流示意

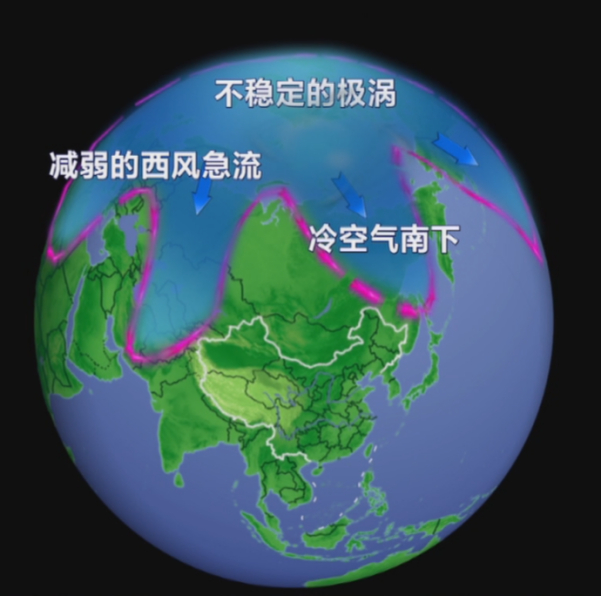

這條皮帶的松緊就取決于北極和赤道之間的溫差,溫差越大、皮帶越緊,冷空氣越不容易南下。而現在,在全球變暖的背景下,北極地區的增溫幅度要明顯大于赤道,這就會導致北極和赤道溫差減小。溫差一減小,就出問題了,皮帶松了。皮帶一松,里面的冷空氣就兜不住了,開始大舉南下、轉圈南下。如果轉到了我國,那就是極端寒潮、如果轉到了歐洲,那就是瑞典芬蘭的速凍了。

圖:西風急流松動,冷空氣南下示意

問題二:全球變暖和極端強降水有什么關系?

全球氣候變暖并不僅僅會導致這些極端的冷熱事件頻繁發生,還會對全球的降水格局帶來深刻的影響。

一方面,氣溫的升高會導致大氣當中的含水量增加,也就是說,可降水量變多了。但隨之而來的問題是,水汽想要達到凝結飽和、從而成云致雨卻變得更難了。這就好像我們坐大巴車一樣,本來車小,坐滿5個人就能發車了,現在車變大了,就要坐滿10個人才能發。發車變難了,但一旦發出去了,人數就翻倍。說到降雨上,那就是,要么不下雨,要么就會下的特別大。

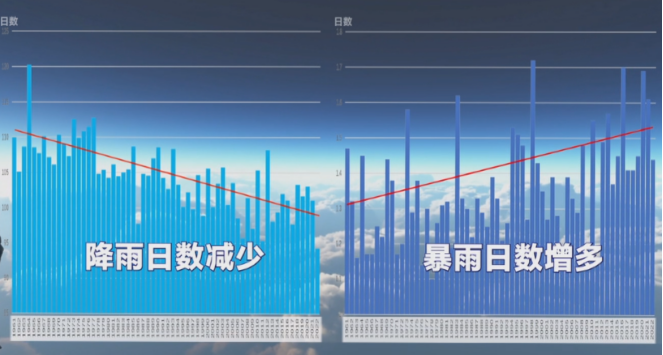

所以,就像我們實際觀測到的,近50多年來,我國的總降水日數在減少,但是強降雨的日數卻在增加。

圖:1961年-2022年我國降雨日數和暴雨日數變化趨勢

這也就是為什么近年來全球極端的旱、澇事件都在頻繁發生的原因所在了。比如2023年夏天,7月29日至8月1日,我國京津冀地區出現歷史罕見極端暴雨。同時英國部分地區持續高溫干旱,上千人死于與高溫有關的疾病;加拿大發生史上最嚴重的野火災害;在日本北海道,“避暑勝地”竟發布了“中暑預警”;在印尼,嚴重干旱迫使這里最大的稻米產區不得不改種玉米……而未來,在全球氣候變暖的背景下,這些極端的冷熱旱澇事件可能還會頻繁發生、交錯發生甚至同步發生。

面對如此嚴峻的氣候形勢,減少碳排放,從而延緩氣候變暖的趨勢,已經到了刻不容緩的時候。所以2024年,世界氣象日的主題是:氣候行動最前線(At the Frontline of Climate Action)。我們的氣候就是我們的未來,我們的未來就在我們手中,今天可以決定明天,“后天”才不會到來。

來源: 聯播天氣預報

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

聯播天氣預報

聯播天氣預報