導讀

這兩年漸凍癥被我們廣泛熟知,蔡磊抗擊漸凍癥的故事更是打動了每一個人,同時也讓我們認識到漸凍癥的可怕。縱然他嘗試了諸多療法,組建實驗室,讀論文,甚至發起藥物研究,但依舊沒有找到攻克漸凍癥的良方。

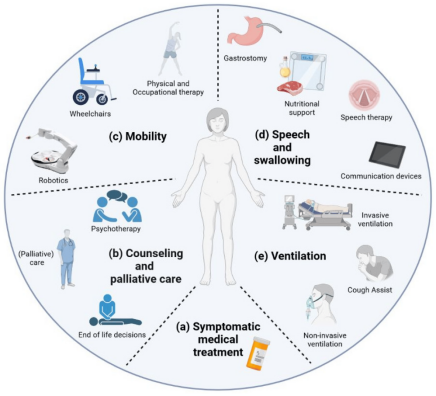

此次,我們邀請到了漸凍癥領域的專家、南方醫科大學南方醫院副主任醫師蔣海山教授,由他幫助我們理解漸凍癥是如何一步步禁錮生命?漸凍癥的治療為何如此困難?現有的治療和康復手段有哪些?

蔣老師擔任中華醫學會神經病學分會神經肌肉病學組委員、中國研究型醫院學會神經科學專業委員會常務委員等職務,他在漸凍癥研究方面有著豐富的經驗。

蔣海山(南方醫科大學附屬南方醫院副主任醫師)| 嘉賓

葉水送 | 采訪

運動神經元疾病的分類

問:漸凍癥是一類運動神經元疾病。您能科普一下我們常見的運動神經元疾病有哪些?

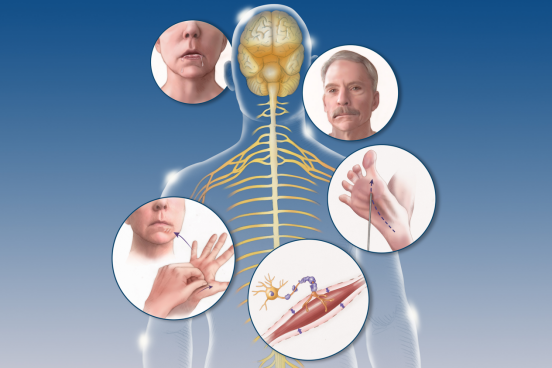

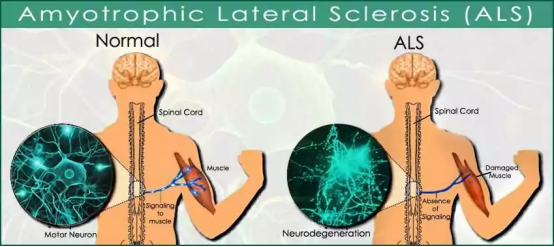

蔣海山:一般來說,我們常見的運動神經病分了很多種。其中最常見的亞型叫“肌萎縮側索硬化”。肌萎縮指的是下運動神經元改變,而側索硬化一般指的是上運動神經元的改變,所以“肌萎縮側索硬化”意味著上下兩邊同時“受累”。

此外,有純粹的上運動神經元受累,我們稱其為“原發性側索硬化”;有純粹的下運動神經元受累,我們稱其為“進行性脊肌萎縮癥”;此外還有以腦干的運動神經元受累的,我們稱之為“進行性延髓麻痹”。這是我們最常見的4大類型。

但實際上,還有很多進展比較緩慢的類型,比如常見的以頸段受累為主的(運動神經元疾病),這類疾病發病1年以上都局限在頸段受累,我們稱其為“連枷臂綜合征”,還有超過1年以上以腰骶段受累為主、其他地方沒怎么累及的叫“連枷腿綜合征”。此外,還有一些很特殊的,比如以肢體的半側受累為主、超過1年以上都局限于半側的Mills綜合征等。

問:相對于其他運動神經元疾病,漸凍癥和這些其他的運動神經元疾病有哪些不一樣?

蔣海山:實際上,漸凍癥是整個運動神經元疾病的總稱,最早的時候,這個稱謂的命名在各個地區是不同的。漸凍癥這一說法最早不是在我們大陸地區的稱呼,而是由中國臺灣地區最先命名這種疾病為“漸凍癥”,但是由于這種說法很形象,所以慢慢被大家所接受。

最早,我們稱呼這種疾病為運動神經元病,但是運動神經元病這一說法比較專業,并且不夠形象,相反“漸凍癥”則非常的形象,所以說運動神經元病有許多稱謂,漸凍癥只是它其中的一個稱謂而已。

漸凍癥發病原因及致病基因

問:漸凍癥的發病原因是不是也有一些不一樣?

蔣海山:漸凍癥的發病原因其實分了很多種,主要分為兩大類:第一大類,是家族性的(fALS)——家族性肌萎縮側索硬化,或者可以稱為家族性運動神經元病;還有一大類叫做散發性運動神經元病(sALS)。

目前,我們國內較早有關該疾病的研究論文是華西醫院的商慧芳教授做的一個流調:研究顯示,散發性運動神經元病患者有基因突變占比大概在11.1%,有家族性病史的基因突變比例大約是55%,這意味著即便你有漸凍癥家族史,也不一定能篩出基因,即便是散發性的病人,也一樣有11.1%的可能篩出基因突變。

在很多年以前,我們中心就開始采用全外測序的方式來進行檢測。實際上我們發現,有家族史的人,基因突變可達到80%或者90%以上,還有一些特殊突變,比如說我們曾發現有一個家族通過全外測序找不到、但是后來發現一個可疑的基因,我們也在做一些相關的驗證。但是對于散發性的病人來說,通過我們現有的數據得知,40%的人都有基因突變。

問:蔣老師,您能不能介紹一下常見的引起漸凍癥的基因有哪一些?

蔣海山:目前常見的引起漸凍癥的基因,首要的是SOD1基因。但是我們最早發現的,其實是一些其他的基因突變。我們國內有不同的專家、老師們都寫過關于基因突變的流調文章。我們發現,或許是由于地域的差異,每個地方的基因突變可能不太一樣。

比如說在南部地區,SETX基因相對來說比較常見一點。在我們中心,像NEK1、TBK1、SQSTM1、TARDBP的基因突變是非常多的,這個在其他很多地方并不常見。總體上來說,在全世界范圍內可能排在第一位的還是SOD1基因突變,這可能是全世界范圍內最常見的基因突變。

問:您能介紹一下散發型的這些病例嗎?它是由哪些原因所引起,是否也是與基因有關系,還是說跟后天的環境、跟我們的飲食生活習慣有關系?

蔣海山:實際上,即便運動神經元病有基因突變(的影響),它也會受到環境等多因素的影響。我們發現最近運動神經元病在新冠之后,發病率顯著提高。

散發型漸凍癥患者可能面臨多種誘因,包括應激感染、焦慮、抑郁等。因此,長期的焦慮可能引起一系列相應的生理變化,進而誘發體內發生變化。我們認為,目前漸凍癥主要的始動因素是炎癥,這種炎癥不僅僅是感染引起的,也可能是其他因素,比如新冠感染后或者長期精神壓力過大等。這些因素可能誘導體內產生一種炎性反應,進而導致蛋白質的變性,最終形成漸凍癥。

漸凍癥的發病機制非常復雜,既包括我們常見的基因如SOD1等,還有一些散發性的未知基因,以及環境因素與基因的相互作用,這樣的復雜性導致了不同病例的出現。

漸凍癥如何讓人喪失行動能力

問:漸凍癥也被稱為是一種慢性、進行性的神經系統變性疾病。您能科普一下它是如何通過神經病變進而影響到我們的肌肉能力、直至患者最后無法行動的嗎?

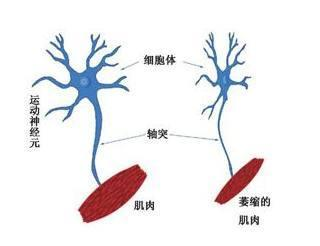

蔣海山:實際上,這主要涉及到我們的運動單位是如何形成的問題。首先,我們有神經元,神經元形成的指令通過神經傳導,將信號傳遞到神經肌肉接頭,然后作用于肌肉,這構成了整個運動單位的過程。

當神經元發生變性,即“最高司令部”出了問題后,它就無法產生指令,從而導致神經元以下直達肌肉的部分,例如神經根、軸索、神經肌肉接頭,都會發生相應病變。因此,我們在進行肌電圖檢查的時候可以觀察到運動神經元病患者出現運動神經CMAP波幅進行性下降的改變。

隨著病變的發展,神經元變性向下進行,也會導致神經肌肉接頭的改變。我們通常在進行神經肌肉接頭成像時可以觀察到類似于篩孔篩板的變性,這也是運動神經元病的繼發改變。之前協和醫院的崔麗英老師專門報導了運動神經元病患者在進行重復電刺激時出現的這種變化。與我們常見的神經肌肉接觸疾病如重癥肌無力不同,重癥肌無力通常會出現回返波,因為它的本質問題是囊泡或介質減少,而運動神經元篩板病不會呈現明顯的回轉波特征。

隨著病情進一步向下發展將涉及整個肌肉。如果肌肉失去了上位的支配,就會逐漸出現廢用性萎縮,然后肌肉會逐漸萎縮。此外,如果存在其他繼發性改變,如導致肌肉能量供應不足、適應量問題,也可能導致一些相關的病變。因此總體而言,運動神經元的損壞是其根本原因,一旦受損,就會引發一系列病變。

對于為何我們要關注漸凍癥這類疾病,我想說的是,這是一種罕見但嚴重的神經系統疾病,對患者的生活質量和家庭帶來了巨大的負擔。這不僅僅是醫學領域的關注點,也是社會各界應當關注的重要問題。

為何我們要關注漸凍癥?

問:目前,我國患病群體大概有多少?

蔣海山:我們國家現在缺乏豐富的流調數據。但是總體而言,患病率大概是2/100,000-4/100,000左右,每個人報道的數據也不太一樣。

因此,我們非常期待未來在國內能夠形成一個完整的流行病學調查數據。目前,這方面的工作需要進一步推進。從這個角度來看,按照4/100,000的比例來計算,我國可能有大約20-30萬的患者,這構成了一個相當龐大的群體。然而,由于這種疾病的兇險性,它被稱為“世界五大絕癥之首”,死亡率非常高,通常在3到5年之間。如果患者未經過規范治療,生命可能會在短短的3到5年內走到終點,因此這種情況下需要大量的護理跟進。

我們面臨一個嚴峻的事實,即患病率理論上應該更高于發病率。然而,我們發現患病率和發病率差不多,這可能是由于每年新增的患者中有很多人在短時間內走到了生命的終點,導致患病率和發病率相差不大。當然,這個結論可能還需要更多流調數據的支持。雖然在我國,這種疾病的發病率相對較低,但由于我國人口基數較大,總體來說,患病群體仍然相當龐大。

問:漸凍癥發病的年齡在我國大致是怎樣的呢?

蔣海山:漸凍癥發病主要看是家族性還是散發性。如果散發性的話,一般是五六十歲以上的群體患者相對多一點。如果是遺傳性的,就要看是哪個突變。最常見的四種早發性遺傳突變包括:SOD1、SETX、ALS2和FUS基因。早期發病的患者中,我接診過的最年幼的漸凍癥患者是1歲,他的突變基因是ALS2。相比之下,像SOD1基因通常在二三十歲或三四十歲左右發病,SETX基因則在青少年期10-19歲左右發病,FUS基因發病年齡大致在二三十歲左右。

因此,漸凍癥的發病年齡與其病因密切相關。無論是基因突變的家族性病例,還是散發性病例,甚至是受到某些誘因影響的病例,都會對發病時間產生一定影響。

問:漸凍癥有沒有男女之分?

蔣海山:目前根據我們中心的數據觀察,男女患病比例差異不是特別大。雖然有一些文獻報道男性患者多,但我們中心的數據基本上沒有明顯的性別差異。

問:患者一般的生存期大概多長,是否跟他的發病原因有密切的關系?

蔣海山:不管是發病年齡還是疾病病程,都跟具體病因有密切相關性。每種病因是不一樣的,有的病因會進展得快一點。我們已知的像SOD1病人一旦啟動,進展相對比較快;有一些遺傳性因素,像SETX這個病因,進展相對較慢;一些獲得性的病因,有的時候要看病人的發病之后是不是受到積極干預,發病之后,焦慮、抑郁的情緒是否左右了他的整個治療的過程。另外,還有家族的支持程度等都是病人病程長短的重要干預因素。所以病程跟每個病人的這種處理可能也有一定的關聯,比如說你長期的焦慮、抑郁就可能是它的一個誘因。

另外,對于漸凍癥的治療,規范的治療方式可以延緩疾病的進程。一個典型的例子是著名物理學家霍金。在20多歲被診斷患有漸凍癥時,醫生曾告訴他最多只有一年的壽命,但霍金最終活到了76歲,延長了50年的壽命。

漸凍癥的最新研究進展

問:近年來,對于漸凍癥的研究有哪些進展和突破?

蔣海山:隨著越來越多的醫生和科研工作者的參與,漸凍癥領域的發展逐漸呈現清晰的輪廓。我們正在進行前期、中期和后期的準備工作,涉及藥物引入、藥物機制研究以及發病機制的深入探討。與國內杰出的專家們進行密切對接和合作,同時,當前機制研究領域的迅猛發展,隨著越來越多的研究者加入,將推動該疾病領域的進一步拓展。我們要特別感謝蔡磊的重要推動作用。我們已經做了大量相關工作,希望不辜負運動神經元病患者的信任,并努力爭取早日攻克這個罕見的疾病。

問:您覺得最有希望的療法有哪些?

蔣海山:最有希望的療法有幾個方面:首先,患者早期剛開始出現明顯癥狀的時候,一些炎癥的修飾是比較有機會的。現在我們正在探索老藥新用,對病人早期的時候,甚至可以延緩疾病的發展。

另外,發病過程中可能會出現炎癥,誘發體內蛋白質折疊,繼而誘發級聯效應。因此打斷這種級聯效應的藥物治療也將會是非常重要的一個點。

除此之外,還有后期的遞送,這些治療也是我們覺得非常有希望的。

目前,我們也在做這方面的工作,但是具體的治療方式還是空白,很多的東西還沒有出成果。我們現在在做的藥物臨床試驗就是打斷級聯效應中一個非常重要的靶點。但是能不能起作用,我們也在拭目以待。

本文為科普中國·星空計劃扶持作品

團隊/作者:深究科學

審核:繆中榮 首都醫科大學附屬北京天壇醫院神經介入中心主任

出品:中國科協科普部

監制:中國科學技術出版社有限公司、北京中科星河文化傳媒有限公司

來源: 深究科學

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

深究科學

深究科學