渡江背景

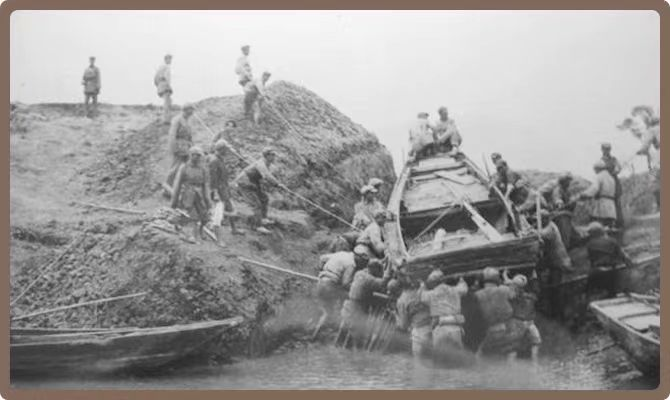

渡江戰役前夕,為了阻止解放軍過江,敵人下達了“封江”的命令,毀壞了幾乎所有的渡江船只。在這關鍵的時刻,無私的人民群眾,不但紛紛拖出早先藏起來的船只,還協助解放軍打撈沉入湖中和江中的船只,積極的投入到支前工作中。

1949年初,人民解放軍的兵鋒劍指江南,但急需大批木帆船作為渡江工具。于是,沿江各地,包括巢湖人民都投入到了轟轟烈烈的支前運動中,在皖西巢湖分區支前司令部巢湖船舶管理科的統一指揮下,巢湖地區成立了槐林、散兵、巢北和釣魚4個中隊,組織了230多艘木帆船,860多名船工,隨時準備送大軍過江。

戰時的一切都是高節奏、高效率的,不到一個月時間,巢湖地區共征集 750萬公斤大米、3000 付擔架、有7000多名隨軍過江的挑工,為支前工作做出了突出的貢獻。

(圖片來源:AR渡江第一船小程序)

渡江第一船始末原由

1949年4月20日20時,渡江戰役正式打響。擔任第一梯隊任務的解放軍第21、24、25、27軍,率先在安徽裕溪口至樅陽段發起突擊。部隊乘著夜幕,揚帆起航,奮勇沖向對岸。面對敵人炮火,戰士們臨危不亂,僅用15分鐘至30分鐘,就到達南岸,并迅速突破敵人江防陣地。解放軍第27軍79師235團1營3連302排5班所乘帆船,首先在安徽繁昌夏家湖附近登岸,成為“渡江第一船”。

(渡江第一船 圖片來源:國家博物館網站)

1959年國慶節前夕,“渡江第一船”成為中央革命博物館(現在的中國國家博物館)首批征集、首批列展的重要文物之一。征集小組經過全面調查和多方考證,并依據部隊保存的渡江戰役船工名冊,發現“渡江第一船”應該是——安徽巢湖支前船工張孝華所駕駛的船。

1959年6月,安徽省巢縣(今巢湖市)港木帆船運輸合作社將此船撥交給征集人員。這艘木帆被稱為“渡江先鋒船”,船通長1078厘米,通寬248厘米,連桅桿高670厘米,船身有多處彈痕。

張孝華和他的“渡江第一船”

說起“渡江第一船”人們心里會閃過許多人,馬毛姐、車勝科,等等。但1959年國慶前夕,那條曾陳列于中央革命博物館(中國革命博物館的前身,后與中國歷史博物館合并為中國國家博物館) 的“渡江第一船”,卻使人們永遠記住了巢湖船工張孝華。

張孝華,安徽省巢湖市(原巢縣)銀屏鎮人,從12歲起隨父以撐船為業,飽嘗生活艱辛。1949年元月,當時的巢縣解放了,中國人民解放軍中路大軍揮戈南下,準備渡江南進,急需大批木帆船作為渡江工具。農歷正月初六(公歷1949年2月3日),張孝華打破“船民不過元宵節不出航”的舊習俗,按照船舶管理處(地方政府的支前機構)發出的通告,帶著獨子張友香,駕駛剛改造好的七噸木帆船,趕到集合地。

為了順利渡江,張孝華和其他船工們在內河展開了水上練兵活動,耐心地傳授戰士們搖櫓、升帆、劃槳、掌舵。在隨后聯合編組中,張孝華的船被編在第一梯隊,這個梯隊分為兩個中隊,他被任命為其中一個中隊的中隊長,負責裝運26名戰士突擊。

(戰前準備 圖片來源:百度百科*)*

4月20日準備渡江。黃昏后,張孝華用黃色油布偽裝好船體,8把槳安掛在兩舷。不一會兒,戰士們身背手榴彈、炸藥包,抬著機槍上了船。強渡令下達后,他奮力劃槳,率領船隊向前猛進。船打漏了,堵住再劃;當船隊接近南岸時,被敵人發現,子彈密集地向江中掃射。張孝華仍然全神貫注地操舵。為進一步鼓足船工們的勇氣,他帶頭呼起“號子”,一呼百應,聲震江空,鼓舞了軍民同心殺敵的勇氣。

臨靠岸時,他一鼓作氣,率先沖過槍林彈雨,靠近沙灘。戰士們迅速占領灘頭陣地,沖垮國民黨吹噓的“天險防線”。

渡過第一組沖鋒突擊隊后,張孝華掉轉船頭回到北岸再渡第二船,船到江心時,兒子張友香被一顆流彈擊中負傷,但他仍不放棄,繼續駕櫓前進。等他第二次船回北岸時,部隊的首長已齊迎勸慰,要他陪著兒子到后方去治療,不要再渡了,并懇切地對他說:“你已是渡江第一船,為人民立下大功了。”戰后,張孝華榮立一等功,獲“渡江支前模范”稱號。

渡江勝利后,張孝華的名字和他的英雄業績,在江淮大地傳開,又通過《人民日報》《人民畫報》傳向全國各地,也傳到了國外。有些解放軍戰士來信,表示要向他學習。每當提到此事,他總是自謙地說:“我只是幾萬名渡江船工中的一個,沒什么特殊的功勞,只不過是先到一步罷了。”

1964年中華人民共和國成立15周年之際,張孝華作為渡江英雄應邀進京,受到了黨和國家領導人的親切接見。他在北京逗留了20多天,其間去看了他那條心愛的渡江船,并在現場為北京的中小學生講述了渡江戰役的親身經歷,囑咐孩子們要牢記革命先烈為解放全中國立下的豐功偉績。

渡江工具

(土輪船 圖片來源:AR渡江第一船小程序)

解放軍第11軍97團3營戰士樊瑞來等創造一種比普通木船快一倍且能正確掌握方向的“土輪船”。

他的辦法是:用4塊長約5尺,寬約3尺8寸的木板做水輪葉子,把兩個水葉子各套成一個十字架,成為兩個劃水輪,再將兩側船舷上各設一個卡子,將水輪軸鉗入軸卡內,軸端設搖把兒,即可在船內隱身搖動。

經過試驗,發現木制推進器安裝的中點與支點的距離遠了點,樊瑞來又把它拉近了一些,便成功了。這種木制推進器劃起船來不但比普通船速度快,而且很省力氣。當時測試了一下,每小時可行15里,橫渡長江不用20分鐘即可登岸。

(三角浮架 圖片來源:AR渡江第一船小程序)

戰士們在練兵時,群策群力,充分發揮才智,制作了各種各樣的簡易救生器材,有的是用葫蘆做成的,有的是用竹筒或杉木做成的,還有的是用干稻草做成,形狀各異,既有三角形,也有方形、井字形,還有圓圈形等等。這是由葫蘆和竹子綁在一起的三角浮水器。該浮水器先是在被第三野戰軍渡江先頭部隊練兵時使用,后又隨部隊第一批渡過長江。

(渡江前夕用于偵查的木盆 圖片來源:百度百科)

這只木盆,長1.7米,寬1.15米,高0.38米。渡江戰役前夕,解放軍第27軍偵查英雄齊進虎等人到黑沙洲偵察敵情時用過的渡江工具。齊進虎來自山東,這種當地老百姓俗稱的“腰子盆”,他和戰友以前從來沒見過,用它橫渡長江天險,艱難與風險可想而知。找到木盆后的幾天時間里,齊進虎和戰友們在河汊里一邊一遍遍地練習,一邊等待著時機。在一天深夜,王林芳坐在木盆中央掌握平衡,齊進虎和宋協義在兩邊劃水,兩個多小時后,他們終于到達了江北岸邊。回到部隊后,部隊首長非常驚喜,畢竟已經失去聯系20多天了。一個木盆都能橫渡長江,大家對長江的恐懼感也就消失了,堅定了大家勝利的信心和勇氣。另外,偵察到了敵人的情報,這也為27軍能夠率先突破敵人防線、踏上江南土地奠定了基礎。

來源: 數字化科普小課堂

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

數字化科普小課堂

數字化科普小課堂