武漢理工大學藝術館自2022年3月被中國科協認定為2021-2023年“全國科普教育基地”以來,在學校黨委和行政的正確領導和大力支持下,深入學習黨的二十大精神,主動貫徹落實黨、國家及各級科協有關科學普及的文件和指示精神,緊緊圍繞學校“大科普”工作格局,堅持“文化育人,藝術養心”的辦館方針,以弘揚和傳承中華優秀傳統文化、陶瓷科學與藝術為工作主線,通過館內參觀、操作體驗、特色展覽、文化沙龍、科普活動等方式,積極推進高質量、多元化的科普服務,得到了本校師生、社會各界的廣泛認可。

一、工作情況

(一) 本年度向公眾提供科普服務工作,開放天數、接待觀眾量等基本情況

本基地每周二至周六向公眾免費開放(法定假日及學校寒暑假預約開放),并適時開展各類科普互動活動,全年開放時間近300天。截止至2023年11月30日,共接待各類參觀者293批次、12000余人次。

(二) 本年度開展科普助力“雙減”工作,科普活動進校園、服務學生人次等情況

近年來,基地發揮科普資源優勢服務國家“雙減”政策落地,主動作為、精準發力,積極探索科普與文化為一體的育人模式,聚焦青少年群體,協同學校各個科技基地、場所共同開展助力“雙減”科普活動,定向向優質生源基地、周邊中小學等青少年群體提供“點單式”科普研學服務,基地在完成傳播科普知識、助力雙減職責和義務的同時,也進一步助推了學校的社會形象和綜合影響力的穩步提升。

本年度,基地青少年參觀人數占整體參觀人數的25%以上,先后聯合武漢一中、武漢三中、武漢十一中、孝感中學、洪山高中、羅田高中等中學開展科普體驗活動,成為了周邊單位組織開展青少年研學實踐、校外拓展的重要文化陣地。例如,7月17日,在開展青少年高校科學營地時,基地作為學校24項特色科普活動中的其中一環,為青少年們帶來了高校科技與文化體驗大餐。7月10日至14日,在組織開展“2023年香港青年海事文化行”,基地側重從習俗差異性、文化淵源、特色體驗等方面,助力香港青年學子深度感受海事文化。此外,我們還多次開展“不虛‘瓷’行 陶瓷研學之旅”“創新發明與知識產權研學活動”等活動,在助力青少年深度感受陶瓷科學與藝術相融相生的獨特魅力時,也帶領孩子們走進陶瓷世界、深入了解中華優秀傳統文化,進而堅定文化自信、鑄牢民族之魂。

(三)在全國科普日、全國科技活動周、全國科技工作者日等重要主題日期間舉辦主題科普活動的情況

2023年5月20日至31日,在第23個全國科技活動周及全國科技工作者日期間,基地通過“兩微一端”、宣傳櫥窗等平臺提前對本年度科技活動周進行了宣傳引導,積極營造迎接“科技活動周”的熱烈氛圍。基地作為全國科普教育基地,協同學校材料復合新技術國家重點實驗室、理學院物理演示實驗室等科技基地、場所全面對外開放,方便周邊市民、單位等一站式預約參觀體驗。科技周期間,藝術館共接待校內外參觀預約近28批次、入館參觀近1100人次。

全國科技活動周期間,基地還邀請了我校藝設學院名譽院長陳汗青教授開展美育方面的線上、線下相結合的專家科普講座,陳汗青教授結合藝術館的優秀館藏品,從理論與藝術實踐結合的角度科普形式美法則、藝術意境、傳統文化與真善美的傳承創新等,給師生們帶來了一場通俗易懂、妙趣橫生的美育科普講座。

2023年9月17日至23日,在第20個全國科普日期間,基地受洪山區科協邀請參加洪山區2023武漢市洪山區“全國科普日”活動啟動儀式,協同中國地質大學逸夫博物館、中國建筑科技館、東湖海洋世界等30余家展教聯盟單位在武漢城市職業學院開展洪山區“全國科普日”活動展覽,通過懸掛宣傳條幅、展示宣傳版面、發放科普讀物、宣講科普知識、三維藏品體驗等形式,為市民朋友帶來陶瓷科普互動體驗,助力全民科學素質的提升。

(四)通過網絡媒體平臺向公眾公布開放信息、科普教育活動信息、展教資源更新情況等公共科普服務信息等情況

基地專人負責運營官方門戶網站、微信公眾號和科普中國號,定期發布和推送相關領域科普資源和科普活動,學校綜合信息平臺及門戶網站發布資訊36次,微信公眾號發布相關推文17次,粉絲量增至3517人。其中,《展覽、文創齊上陣,“荊楚文創”設計成果巡展在武漢理工大學南湖圖書館順利開展》新聞素材被湖北日報刊載。

(五)開展志愿服務活動等情況

武漢理工大學藝術館志愿服務隊成立至今已有8年,是學校團委領導下的大學生志愿服務組織,旨在充分發揮藝術性博物館實踐育人功能,在協助基地科普展教等各項工作順利開展的同時,也助推理工學子在研究與品鑒中增強文化自信,在實踐活動中展示青春之姿。

志愿服務隊現有科普志愿者56名,服務隊成員涵蓋本碩多學科,基地周期性組織開展中文講解、英文講解培訓,組織志愿者赴兄弟院校實踐學習交流,定期邀請科普專家學者、專業講解員為同學們傳經送寶,全力打造了一只青有能力、有活力、有擔當的學生志愿服務團隊。本年度志愿服務時長近1000小時,志愿者多次參與學校“5.20 Family Day”校友返校日、“數字賦能·智引未來——武漢理工大學服務行業高質量發展論壇”等大型活動的接待參觀任務,優質的接待講解服務、飽滿的服務熱情、青春的志愿風采,獲得了來訪的各級領導、學校師生、社會觀眾的廣泛好評。此外,基地還培訓并推薦藝術館志愿服務隊隊員代表學校參加2023年湖北省科普講解大賽,在高手如云的專業科普講演賽事中,該隊員榮獲了湖北省科普講解大賽成人組三等獎。

(六)科普工作經費及人員情況

學校為基地正常運轉設立專項經費支持,歷年運行經費為80萬元。

基地配備專職科普工作人員5名,兼職科普工作人員及學生科普志愿者50名以上,負責完成基地的參觀接待、藏品管理、科普展教、社會服務等工作。

二、特色工作

(一)依托藏品資源,搭建以精品展覽和文化交流為兩翼的文化育人平臺

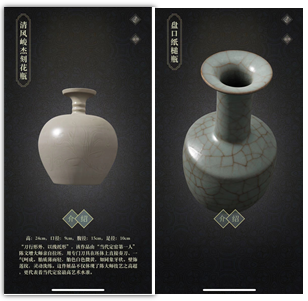

基地以師生需求為根本出發點,緊跟社會發 展主流趨勢及事實熱點,立足高校文化陣地,挖掘、盤活自身優質館藏資源,積極聯合地方文旅部門、文化單位,開展了豐富多彩的文化交流活動。本年度,基地聯合湖北省文物事業發展中心及我校藝術與設計學院,舉辦了“荊楚文創”設計成果巡展武漢理工大學專場開幕儀式、主題展覽,展出了100副獨特荊楚特色且富有創意的高校師生文創設計原稿、學生創新創業開發陶瓷文創產品、荊楚文化主題圖書等,一經展出,吸引了眾多師生師生主動前往展廳觀展,“荊楚文創”設計成果巡展武漢理工大學專場活動被湖北日報專題報道。通過線上、線下,請進來、走出去相結合的方式,藝術館定期邀請中國陶瓷工藝美術大師、專家學者等走進藝術館,與師生開展面對面藝術交流,助推校園濃厚文化育人氛圍構建;面向我校研究生開設了《陶瓷藝術與科學》的公選課,通過傳統課堂和線下游覽,帶給學生們沉浸式地藝術體驗,開展的系列文化活動顯著提升我校的文化育人功能和社會美譽。

(二)重視育人實效,借用信息化手段拓展藏品表現形式

在有限的經費情況下,建設有“云上藝術館”一期,現有藝術館預約入館系統、基于微信小程序掃碼全自助語音講解系統、全景數字展廳及部分三維仿真交互展示的數字藏品,實現了展廳的個性化全自助式導覽,有力緩解了藝術館猛增參觀量導致人手不足的“燃眉之急”,實現了720°數字空間中近距離觀看和觸摸藏品,新的陳展形式極大的提升了參觀者的觀看體驗,實現數字環境下藝術藏品的沉浸式體驗和跨媒介傳播。正在積極推進實施“云上藝術館”二期,推動各項系統的動態關聯、系統集成,打造基于陶瓷三維模型數據成果,在藝術館陶瓷展廳打造陶瓷虛擬現實體驗區,開發陶瓷藝術品創作體驗虛擬空間,并且增加展廳內數字化表現形式,依托先進的數字互動展示技術,結合藏品內涵,借助拼接屏、觸摸屏、體感互動等展示及體驗終端實現數字文化產品的融合展示、互動體驗,為觀眾提供兼具互動性和趣味性的展示服務。

三、問題不足

(一)缺乏穩定的專項經費來源

基地雖然名義上屬于博物館體系,但實際上并不屬于各級文物部門主管,很難得到政府部門的財政支持,僅靠學校自身撥款經費僅能夠維持藝術館正常運轉(大型設備維保、日常行政開銷等),難以開展場館改造、展覽策劃、藏品征集等工作,嚴重制約了業務拓展,很難引起較大的社會文化效應。

(二)缺乏文博方面專業化人員

博物館展陳設計具有較高的專業壁壘,普通工作人員無法達到其專業水準。然基地現僅有專職工作人員5名,無1人為文博專業人才。基地缺乏能夠掌舵藝術館發展導向、精通管理的專業人員,也缺乏深耕藏品內涵挖掘的文博專業人才,以及經驗豐富的服務展覽及教育的研究人員。

(三)缺乏獨具特色、系統的科普品牌活動

基地大部分科普活動局限于傳統的講解模式和固定內容,缺乏新穎的元素和創意,來持續挖掘和激發基地的內生動力,實現基地的可持續發展;基地現有部分科普活動零散、孤立,缺乏一個系統性的計劃和組織結構,還暫未凝練出獨具特色、具有區域影響力的科普品牌活動。

四、工作建議

(一)拓寬辦館資金來源

希望上級部門可以設立專項經費,對全民科普教育基地提供一定的專項經費扶持。建議將高校博物館納入地方區域博物館財政體系,每年給予一定的辦展經費支持。積極宣傳引導校友捐贈等社會資金支持文物及文化遺產保護。持續推動基地實現開源創收,結合藏品自身文化元素,進行文創開發利用,打造本館特色IP,實現藏品資源的活化利用,有效拓寬辦館資金外延。

(二)加強文博人才梯度隊伍建設

加大對不同層次、不同崗位的文博專業人員的引進力度,引進文博領軍和骨干人才,牽頭負責文物及文化遺產保護及利用開發工作,突出博物館的職稱績效導向,建立健全博物館績效評價機制,著重考察文博實踐水平、解決問題、創新方法能力,以充分調動文博人才隊伍的整體積極性;營造“傳幫帶”良好氛圍,相互學習、相互配合,以達到1+1>2的效果;加大“請進來、走出去”館員培訓力度,邀請國內外知名專家、專業技術人才到館為館員進行培訓,組織館內各種培訓,鼓勵職工自主提升學歷程度、專業技能、外語程度、策展能力等。

(三)持續挖掘和發揮基地科普教育功能

有規劃、有研究、有系統地開展藏品梳理和內涵價值挖掘工作,依托學校優勢學科,持續建立和完善獨具理工特色的藏品體系,凝聚自身的展教特色及敘述脈絡;主動加強與科普專家、教育機構和媒體合作,協同多方主體開發新穎、連貫、可持續推進的科普活動,凝聚獨具理工高校特色、具有文化內涵深度的科普品牌,共同助力全民科學素養的提升和全民共同發展的學習型社會構建。

來源: 武漢理工大學藝術館

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助