蔬菜產業是農業農村的重要產業,對促進農民增收、鄉村振興發揮重要作用。長汀是國家歷史文化名城、共和國搖籃、中央蘇區源頭、中央紅軍長征第一個出發地,也是福建省23個扶貧開發縣之一,2021年脫貧。由于人口基數大,遠離中心城市,蔬菜特別是綠葉菜供應缺口。長期依靠外地調運,為避免返貧,“菜籃子”安全一直是當地政府亟待解決的問題。對此,福建省農技協組建蔬菜產業專家團,匯集科技力量,引進新品種與配套栽培技術、設施裝備,進行“五新”技術集成示范推廣。在專家指導下,長汀縣青梗菜復種指數由4-5茬提高至7-8茬,增加產量,提高品質,助推產業發展,農民增收。

具體有以下三個解決措施供廣大科技工作者參考:

一、引進新品種,創新種植方式

在長汀,引進特色綠葉蔬菜“夏合”、“金品592”、“永青22號”等52個新品種,開展多次試驗與廣泛的示范基地種植。其中,“金品592”青梗菜生長速度快,束腰性好,葉面平展,葉色亮綠,梗色綠,商品性佳,產量高,綜合表現突出,適宜用于長汀推廣種植。

(右側品種為金品”592“)

二、提升配套栽培技術,進行土壤改良

利用新技術,通過“一種竹筍殼破碎設備及竹筍殼應用于植物栽培基質的方法”專利技術,生產基質,通過機械化播種,工廠化育苗、水肥一體化、病蟲害綜合防治等技術,引導種植戶做好溫度和水分管理,培育健康壯苗,提高移栽成活率,對蔬菜進行高效優質栽培技術推廣。

在傳統的種植中,馬齒莧等雜草叢生,造成的蔬菜品相、質量低下,一直是當地農戶的種植難題。為此,專家團隊通過撒生石灰、施用土壤改良劑等措施,解決了馬齒莧瘋長,有效提高土壤有機質含量、提升土壤肥力。

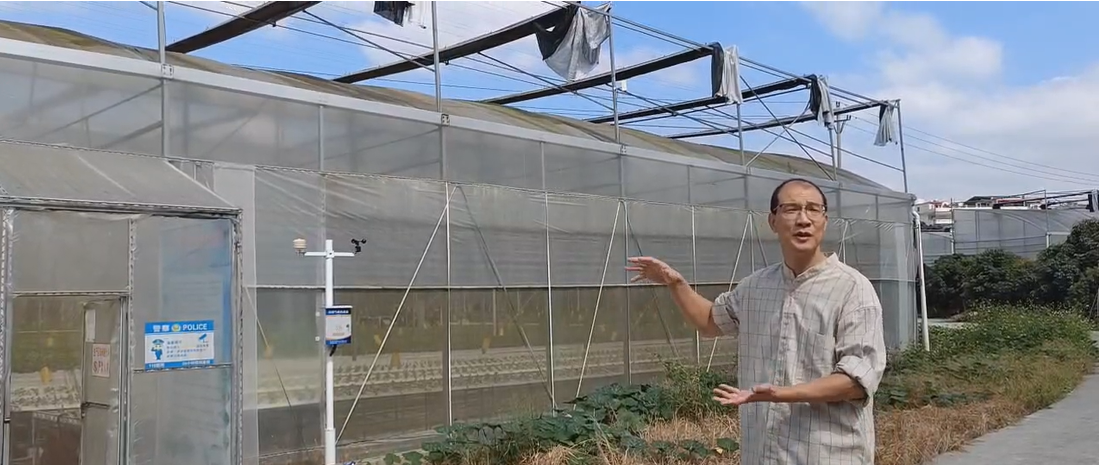

三、推廣新型機械裝備,促進農村機械化發展

針對蔬菜產業生產成本高的問題,專家團隊著力構建“農藝——農機——設施”融合的蔬菜全程機械化生產體系。

機械化育苗:采用自動化播種育苗,使得用種量減少一半,采收期提前。

深耕機、滅茬旋耕機:耕深可達25cm,滅茬、耕耘效果較好。

起壟機:主要用于設施菜田或露地的機械化起壟作業,畦面平整,適合綠葉蔬菜的機械化采收,起壟效果較好。

卓斐電動移栽機:節能環保,操作輕便,適應大宗蔬菜栽培,株距、輪距具有很強調節性;配置壟端感應系統,保證秧苗栽植深度一致,栽培效果和移栽效率較佳。

撿草撒肥多功能機:集散草撿拾、卸料、菌劑噴灑、壓縮轉運及廄肥撒施為一體,可一機多用,減少設備投入成本。

臍帶式液體糞肥還田裝備系統:該裝備系統糞液還田成本低,速度快,無土壤壓實問題,適用于各種距離的基肥期、青苗追肥期的糞液還田;施肥器采用模塊化設計,一次性實現開溝、注入糞液和覆土,肥料利用率高。

此外,還有低碳輕簡型智流膜堆肥裝置、電動搬運車、電動收菜機、高床搬運車等機械化設備等。

項目經驗與啟示:

(1)因地制宜,引進優質品種、技術、設備示范推廣。大力引進優良品種,設置試驗、示范,篩選出適合全縣種植的高產優質品種。需根據品種的產量、品質、篩選出表現優良的品種作為引進對象,并進行試驗以驗證其適應性和穩定性。構建“農藝——農機——設施”融合的蔬菜全程機械化生產體系,以健全農作物全程機械化生產體系,加快推進品種、栽培、裝備集成配套。

(2)攜研究生深入田間地頭。通過科技特派員、福建科技小院的形式,帶領研究生駐扎田間大地,深入開展農業農村一線農村科普。把農業專業學位研究生長期派駐到農業生產一線,在完成理論知識學習的基礎上,重點研究解決農業農村生產實踐中的實際問題,培養農業高層次應用型人才。“大地是最好的老師”,提升學生的動手能力,也加深對理論的認識。同時,團隊積極開展調研,對接校地合作,讓農戶們更加有信心和勇氣迎接未來的挑戰。

(3)開發科普資源包,多渠道推廣新品種、新技術。根據青梗菜新品種、新技術落地長汀縣應用所涉及新技術、技術難點,開發當地科技工作者和公眾適用的精品科普資源包。通過圖文制品等方式詳細介紹有關技術規范;介紹推廣新品種、新技術的優勢特點。多渠道、多方地聯合當地多部門,合理育好用好一批鄉土人才。對當地農技協、合作社、家庭農場等組織負責人、技術骨干進行培訓,提升服務帶動能力,培育一批鄉土人才。吸納更多農民加入協會、合作社,助力提升當地農民組織化程度。

(4)閩江科學傳播學者現場示范。“好技術、科研成果不應該是鎖在抽屜里的紙片,不能為了做課題而做課題,要最大限度服務社會,了解社會需求。”身為閩江科學傳播學者,應承擔責任,緊貼群眾需求,針對地理位置、氣候和蔬菜的生長環境,專家們從品種選擇、栽植技術、田間管理、病蟲害防治等方面進行現場指導。開展科學傳播,不斷創新科技推廣和科普活動方式方法。

來源: 福建省農村專業技術協會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

福建省農技協

福建省農技協