在恒星形成過程中,環繞著新生恒星的周圍會產生吸積盤。這個吸積盤,也被稱為“原恒星盤”,是恒星形成過程中的關鍵一環。新生恒星通過吸積盤持續地從環境中聚集氣體,逐漸長大。因此,吸積盤可以說是恒星誕生和成長的搖籃。天文學家對于類似太陽的小質量恒星吸積盤的研究已有數十年歷史,觀測和理論結果都較為豐富,然而對于更大質量的恒星,尤其是30倍太陽質量以上的早型O型星,目前尚不清楚其形成過程中是否也存在吸積盤。這些更大質量的早期恒星遠比太陽明亮,光度可達太陽的數十萬倍,可劇烈影響整個星系的環境。因此,理解這些大質量恒星的形成過程具有重要意義。

近日,中國科學院上海天文臺呂行副研究員與云南大學、美國哈佛-史密森天體物理中心、德國馬克斯普朗克研究所合作,利用阿塔卡瑪毫米/亞毫米波陣列望遠鏡(ALMA)的高分辨率觀測數據,在銀河系中心方向發現了一個被周圍天體近距離掠過、從而產生旋臂結構的大質量新生恒星吸積盤。這一新發現證明了大質量恒星與小質量恒星的形成過程相類似,二者都會經歷吸積盤和飛掠等過程。該成果于5月30日發表在《自然·天文》。

銀河系中心附近的超級吸積盤

銀河系的中心距離我們約2.6萬光年,是一個獨特而重要的恒星形成區域。這里有超大質量黑洞Sgr A*,也有數千萬太陽質量的恒星形成原材料——稠密的氫分子氣體。這些氣體一旦在自引力作用下坍縮,將開始形成恒星。不過,銀河系中心有極特殊的環境,如強湍流、強磁場和Sgr A*的潮汐作用等,而這些因素會劇烈地影響恒星形成活動。因此,銀河系中心區域的恒星形成過程可能與我們所熟悉的太陽系周邊的造星過程有所不同。

然而,因為銀河系中心區域距離地球太遠,而且銀河系中心和太陽系之間有復雜的前景氣體遮擋。這些影響因素都讓天文學家對銀河系中心恒星形成區域的直接觀測非常困難。因此,天文學家必須選擇有極高的分辨率和靈敏度的望遠鏡才能觀測并研究恒星形成的細節。

呂行牽頭的科研團隊利用位于南美洲智利的ALMA干涉陣對銀河系中心區域開展了長基線觀測,分辨率達到了約40毫角秒。在這樣的分辨率下的觀測精度,就好比我們可以站在上海,卻能清楚地看到北京的一顆足球。

借助這樣的高分辨率、高靈敏度觀測,研究人員在銀河系中心附近區域發現了一個直徑約4000天文單位的吸積盤正圍繞著一顆32倍太陽質量的早型O型星轉動。這是目前發現的質量最大的有吸積盤的原恒星之一,更是天文學家首次對銀河系中心的原恒星盤的直接成像。

這項發現表明,大質量的早型O型星的形成過程中確實有吸積盤的參與,而且該結論在銀河系中心這樣的特殊環境下依然成立。

外部擾動影響吸積盤演化

與眾不同的是,呂行等科學家們看到的吸積盤有一對明顯的旋臂結構。這種旋臂結構在星系盤中常見,但在原恒星盤中較為罕見。一般認為這種旋臂結構是吸積盤自身引力不穩定,從而碎裂導致的。而此次研究發現,這個大質量早型O型星的吸積盤中氣體溫度較高、湍流較強,足以維持吸積盤自身的穩定性。因此,研究人員認為存在另一個可能的解釋,即旋臂是受到外部擾動產生的。在這個吸積盤周圍幾千天文單位遠的地方,恰好有一個3倍太陽質量的天體,可能就是外部擾動的來源。

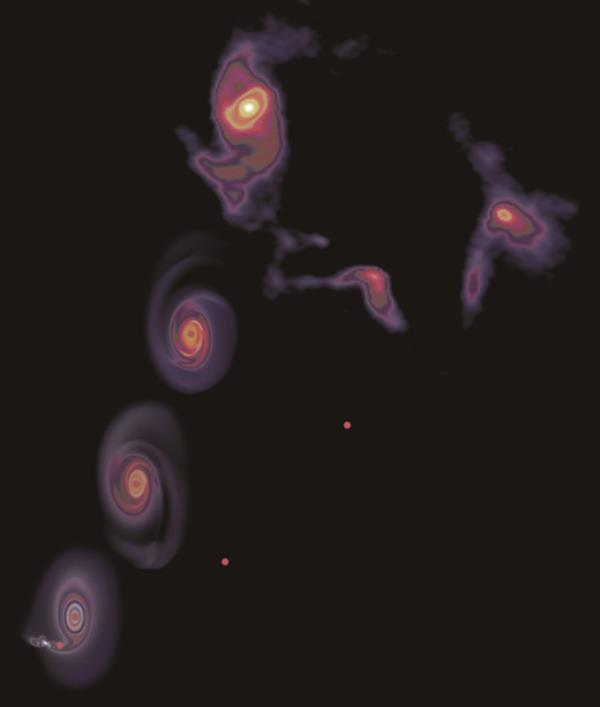

為了驗證這一猜想,研究人員首先利用解析計算,檢查了這個天體幾十種可能的歷史軌跡,發現只有在一種軌跡下它才可以擾動吸積盤。隨后,研究人員在上海天文臺的高性能超級計算機平臺上,利用數值模擬追蹤了這一軌跡,重現了這個天體在一萬多年前掠過吸積盤、并在吸積盤中攪出旋臂結構的完整過程。值得一提的是,這類數值模擬耗時很久,需要一周左右才能運行完成。因為研究人員提前利用解析計算找到了唯一合適的軌跡,所以不需要反復嘗試不同的物理條件,而是一次運行就正中靶心,節省了很多時間。最終,解析計算和數值模擬結果均與觀測結果完全對應,因此,這個吸積盤中的旋臂很可能是周圍天體造訪過程留下的遺跡。

這一發現充分說明,在恒星形成的早期階段,吸積盤演化會頻繁受到飛掠作用這樣的動力學過程的影響,從而顯著地影響恒星和行星的形成。所以,在研究吸積盤演化時,不能將它們作為孤立系統看待,而應當認真考慮這些動力學作用。

有趣的是,有證據顯示,大約7萬年前,一對名為“舒爾茨星”的雙星系統就曾近距離飛掠過太陽系,它可能擾動了奧爾特云,將一批彗星送入了內太陽系。此次的研究結果表明,對于更大質量的恒星,尤其在銀河系中心這樣的高恒星密度的環境中,這種飛掠作用應該極其頻繁。

“這顆大質量恒星的形成過程和太陽這樣的小質量恒星有些類似,都有吸積盤和飛掠作用的參與。盡管質量有大小之分,但是恒星形成過程中的一些物理機制是統一的。這為解開大質量恒星形成之謎提供了重要線索。”呂行表示,“我們已經提交了新的ALMA觀測申請,希望把分辨率再提高3倍,推到望遠鏡的極限,以期看清這個吸積盤里隱藏的細節。”

來源: 上海科技報社

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

上海科技報

上海科技報