“祝融號”火星地下不太可能有液態水,但可能存在鹽冰。

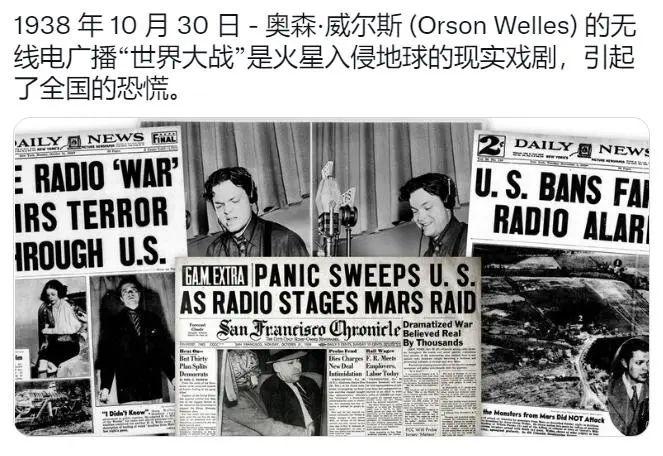

火星上有沒有水?剛發明望遠鏡的時候,人們看到火星上有很多像溝渠一樣的結構。于是很多人認為那是火星人的運河,甚至還搞出過火星人入侵地球的新聞。然而現在我們知道,火星是一顆干燥的星球,生存條件遠不如地球,不要說智慧生命了,連初等生命都沒有發現。但是,仍然不排除火星以前有過水,甚至現在也仍然可能有水——只是不在表面,而在地下。

最近,中國科學院地質與地球物理研究所火星研究團隊召開媒體解讀會,解讀“天問一號”火星探測最新研究成果(https://www.cas.cn/zkyzs/2022/09/364/zyxw/202209/t20220927_4849010.shtml)。主要成果有兩點:一,火星表面可能被水改造過;二,“祝融號”火星地下不太可能有液態水,但可能存在鹽冰。

具體解釋一下。2021年5月15日,我國首次火星探測任務“天問一號”攜帶的“祝融號”火星車在烏托邦平原南部預選著陸區成功著陸,開啟巡視探測工作。烏托邦平原是火星最大的撞擊盆地,曾經可能是一個古海洋,預示著火星早期可能存在過宜居環境。這里的地質如何演化?現今具有怎樣的地下結構?是否還存在水或冰?“祝融號”火星車次表層探測雷達能夠對巡視區地下淺層結構進行精細成像,讓我們對這些問題取得了突破性進展。

從更大的范圍看,人類在地外天體上迄今總共開展了四次巡視雷達探測,中國三次,美國一次。是的,中國比美國多!在月球上有兩次,我國的嫦娥三號和嫦娥四號分別實現了對月球正面和背面淺表結構的精細探測。在火星上有兩次,美國的“毅力號”和我國的“祝融號”于2021年先后開啟了火星巡視雷達探測。“毅力號”的探測區域為杰澤羅撞擊坑邊緣,實際最大探測深度為15米。“祝融號”探測區域為烏托邦平原南部,雷達頻帶較寬,實際最大探測深度達80米。

我的科大師姐、中科院地質地球所研究員陳凌在媒體解讀會上介紹(火星淺表是否存在水?中國女科學家最新發現),研究團隊對前113個火星日(1個火星日即火星上一“晝夜”,比地球長約2分鐘)、探測長度達1171米的“祝融號”火星車低頻雷達數據展開深入分析,獲得火星淺表80米范圍的高精度結構分層圖像和地層物性信息,發現烏托邦平原南部區域數米厚的火壤層之下存在兩套向上變細的沉積層序,可能反映了約35億-32億年以來多期次與水活動相關的火表改造過程。

第一套層序位于火表地下約10-30米,含有較多石塊,其粒徑隨深度逐漸增大,這可能來自距今約16億年以來的短時洪水、長期風化或重復隕石撞擊作用。第二套層序位于火表地下約30-80米,其石塊粒徑更大(可達米級)且分布更為雜亂,反映了更古老、更大規模的火表改造事件。基于前人的撞擊坑統計定年結果推測,這次改造事件可能發生在距今35億-32億年前,與烏托邦平原南部的大型洪水活動有關。

這次研究的另一項主要目標,是探測烏托邦平原南部現今是否存在地下水或冰。低頻雷達成像結果顯示,火表0-80米深度范圍內反射信號強度穩定,介質具有較低的介電常數,這說明火星車巡視路徑下方不可能有富水層。進一步熱模擬的結果表明,液態水、硫酸鹽或碳酸鹽鹵水難以在“祝融號”火星車著陸區地下100米之內穩定存在。但目前無法排除鹽冰存在的可能性,也不能排除更深地下空間存在液態或固態水的可能性,這些有待于未來的研究。

陳凌表示,這次的研究揭示現今火星淺表精細結構和物性特征,提供火星可能長期存在水活動的觀測證據。研究表明火星在整體變干旱的演化大背景下,在約35億-32億年前還存在水活動相關火表改造的復雜過程,這改變了人們對火星演化的傳統認知。這些成果將為深入認識火星地質演化與環境、氣候變遷提供重要依據,也為認識地球未來演化提供重要參考。是啊,如果我們不注意保護環境,地球將來也會變得像火星這樣死氣沉沉。

同時,此次研究也提出一系列新的科學問題:火表80米之下結構如何?火星多深處有水?哪些區域有水?火星的“水”影響持續多久?這些為未來的研究提供了思路和方向,——也許你就會為此做出貢獻。

來源: 風云之聲

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國空間科學學會

中國空間科學學會