油氣輸送的“前世今生”

美國賓夕法尼亞的泰特斯維爾誕生了美國第一個油田,人們用盛裝啤酒的木桶進行盛油,為了節省運費,采油商人賽繆爾·范·賽克爾鋪設了第一條輸油管道,管道是用螺栓把一根根2英寸直徑的熟鐵管連接起來,埋入地下0.5米深,首站上用2臺蒸汽機帶動的泵壓送,日輸油量800桶(約40000噸/年),每桶油的運費才1美元。這個方法很快就得到了快速普及。最早的第一條”長輸管道“是賓夕法尼亞油區的石油生產商聯合建立的“潮水”管道,它的規格開始變大,管徑達到6英寸,日輸油能力翻了一番,達到10000桶,管道翻越了阿列漢尼山脈。

木桶盛油

第一條管道——“潮水”管道

到了20世紀20年代,“珍珠港”事件后,美國對日作戰,當時的運輸模式還是油輪,所以德國主要集中潛艇力量,重點打擊美國的游輪,僅僅4個月美國就有48條油輪被擊沉,原油運輸發生了嚴重困難。在這種困難情況下,美國在盛產石油的德克薩斯州郎維尤往紐約州費城地區建了一條“大口徑”輸油管道,它像一個“大胖子”一樣,在世界上誕生了,并且成為了當時口徑最大的原油管道和成品油管道。

在列寧格勒保衛戰中,輸油管道也是發揮了重要的作用。當時德軍包圍了蘇聯的第一大城市列寧格勒(即圣彼得堡),所有的公路、鐵路都處于德軍的大炮和飛機轟炸之下。冬天,拉多加湖冰凍,成為了“生命之路”,因為它是唯一一條運送生活物資和軍火的通道。可是,春暖花開,這條通道就要中斷。于是,蘇聯最高統帥部決定,突擊搶修一條穿越拉多加底的水下成品油管道,全長30千米,管徑101毫米,最大水深12.5米。白天冒著敵機的轟炸,也要搶修,一節節鋼管用原木扎成木排拖運,最終建成投產,每天為列寧格勒輸送汽油等400噸,有力的支持了列寧格勒保衛戰。

長距離管道常溫輸送

國內早在1000多年前,中國四川地區出現了一種管子叫做“筧”或“枧”,在《華陽國志》片段中最早記載了輸送天然氣和鹵水。公元1875年左右,自流井氣田采用當地盛產的竹子為原料,去節打通,外用麻布纏繞涂以桐油,連接成“輸氣管道”,總長二、三百里,在當時的自流井地區,綿延交織的管線翻越丘陵,穿過溝澗,形成輸氣網絡,使天然氣的應用從井的附近延伸到遠距離的鹽灶,推動了氣田的開發,使當時的天然氣達到年產7000多萬立方米。

《華陽國志》片段

“管”通神州 ——油路變通途

在廣袤的中國大地上,分布著高達2萬億立方米的天然氣資源,而這兩萬億立方米中,卻有71%集中分布在西部地區眾多沉積盆地中。1935年,中國地理學家提出了著名的人口密度對比線——胡煥庸線,線東南方,64%的國土上住著4%的人口,線西北方向,36%的國土上,卻只居住了96%的人口,資源在西面,需求在東面,一個巨大的能源需求供給矛盾顯然存在。

胡煥庸線

20世紀以來,我國經濟飛速發展,長期依賴于煤炭資源,大量的煙塵、硫化物排放在空中造成我國近30%的土地,遭到了嚴重的酸雨,大量土壤、建筑、植被、水體幾乎無一幸免。一場規模浩大的清潔能源“乾坤大挪移”在所難免。

說了這么多,那你知道這種“乾坤大挪移”的超級工程是什么嗎?對了,就是史無前例的西氣東輸工程。你可能又要問了,西部的天然氣是遠道而來的,它是自己跑過來的嗎?中間是不是要休息呢?別著急,想知道這些,就跟隨隨我進行一場“西氣東輸”之旅吧。

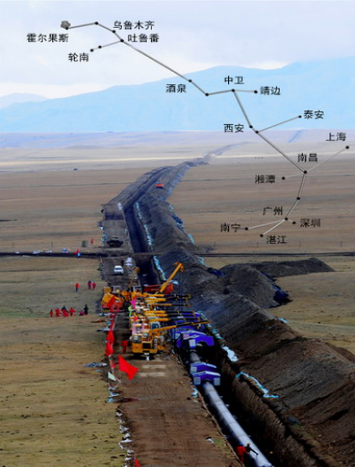

新疆輪南是西氣東輸的首站,在來自塔里木盆地的天然氣將經過9個省(區)市,途徑河西走廊,跨過黃土高原,經過華北平原和長江中下游平原,并三次跨越黃河,一次跨越長江,串聯起沿途的各大油氣田,最終將西部燃氣送入東部沿海地區的千家萬戶。管道干線全長約4200千米。

天然氣網的分布

天然氣在長距離管道運輸時,必須設置壓氣站,為天然氣增壓,這是因為在運輸過程中,由于管道摩擦等影響使得壓力下降。霍爾果斯壓氣站是二線、三線入境后的”國門第一站“。來自中亞地區的天然氣經過這個壓氣站后,管道蜿蜒上萬公里,惠及了中國的絕大部分地區。西氣東輸管線還多次穿越古長城等文物保護區,地面上是金戈鐵馬的豪氣,地面下是奔涌而過的氣脈。寧夏中衛壓氣站是西氣東輸管道系統的”心臟“,這個亞洲最大的天然氣樞紐場站,足足有24個足球場這么大,天然氣就跟”心臟“里面的血液一樣,從”心臟“里面開始輸出去往上海、福建、香港等不同的城市。走過沙漠、戈壁,便是我們的母親河——黃河,管道是從河面上飛過去的!跨過黃河后,管道進入了黃土塬區,這里千溝萬壑的地形,造就了一條蜿蜒于山間的”鋼鐵巨龍“。

創新驅動 科技引領大口徑鋼管助力西氣東輸東西共贏

管道距離最長、輸氣壓力最高、管線口徑最大、鋼管強度最高……作為橫貫我國東西的能源國脈,西氣東輸工程不僅為我國經濟社會發展提供著源源不斷的能源動力,更以其自主創新的豐碩成果為我國油氣管道工業的發展夯筑起堅實的基礎。

西氣東輸管徑為1016毫米及以上,全線采用X70-X80鋼級管線鋼,是名副其實的“大胖子”鋼管。說起這個管道家族的“大胖子”,就不得不提一下寶雞石油鋼管廠,它是我國規模最大,建設最早的油氣輸送管制造企業,也是第一個生產螺旋埋弧焊管的“發源地”,生產了“共和國第一管”。在1959年,在蘇聯專家的援助下,第一代寶管人克服物資極度匱乏和設備安裝遭遇百年未遇洪澇災害等重重困難,調試出了第一根直徑426毫米、壁厚7毫米、16Mn鋼單面螺旋埋弧焊管鋼管,并送樣品到北京,為國慶十周年獻禮,同年,千里之外的松基三井噴出了工業油流,發現了大慶油田。

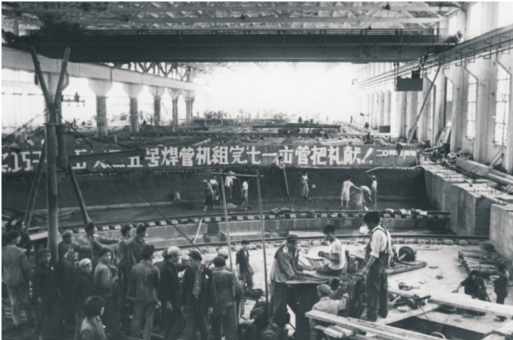

“共和國第一管”

1970年,為了解決大慶原油外輸問題,周恩來總理親自部署研究,決定集中力量和資金,鋪設大慶——撫順663千米原油外輸管道,從此拉開了東北原油長輸管道建設的序幕,軍民大會戰實施管道建設,稱為“八三”管道工程。當時建立長距離、大口徑管道在中國還是第一次,對于各種技術缺乏經驗,管道生產設備國內還未制造過,由于時間緊迫,工程面臨種種問題,這是一條管道,也是一條新路,需要從實踐中闖出來,必須保質保量按期完成好,打一場石油管道建設的“遼沈戰役”。在當時生產管子的制管機為關鍵設備,而作為國內唯一能生產螺旋焊縫鋼管的寶雞石油鋼管廠,未生產過720毫米的大口徑管子,寶雞石油鋼管廠從蘇聯引進的630毫米作業線,月生產能力30千米,需要多套大口徑制管生產線才能滿足需要,因此要對原有作業線進行改造,爭取在短時間內生產出管徑720毫米管子,寶管人最終圓滿完成了任務,為“八三”管道工程主支干線供管1089.8千米,為新中國長距離原油輸送管國產化建設做出了巨大貢獻。“八三”工程孕育的“八三”精神,在以后的西氣東輸管道建設中進一步得到了發揚光大。

西氣東輸工程是一項偉大的工程,同時也面臨一系列新的技術問題,有的技術標準已經不能滿足工程需要,有的在國內還是空白。西氣東輸輸氣能力進一步提升,設計上采用了1016毫米以上的“大胖子”鋼管,以往國內天然氣管道用鋼最高為X65,生產的螺旋管的最大直徑僅為711毫米,最大厚度為10.72毫米,西氣東輸使用的螺旋管直徑達1016毫米到1219毫米,壁厚達到了22毫米,鋼級更是X80 ,管子更“胖”了,輸氣量更大了,所承受的壓力更高了。”大胖子“要生產出來可不容易,國內沒有這樣的經驗制造,寶雞石油鋼管廠充分發揮“八三”精神,用不到一年的時間,建設了一流的工藝裝備和完整質量體系的生產線,達到了年產14x104噸鋼管的生產能力,解決了前擺式帶鋼跑偏與對頭難題,焊接難題,殘余應力試驗等精品指標,焊縫的一次通過率達85%以上,質量和產量處于同行業領先地位。累計為“西一線”生產1016毫米、X70“大胖子”螺旋鋼管561.762千米,占該工程國產鋼管總量的1/3。在隨后的“西二線”中,寶雞鋼管實現了“五個第一”:國內研制成功第一根X80 鋼管、組織了第一列鋼管批量發運、第一家鋼管到達施工現場、開焊的第一根鋼管是寶雞鋼管產品、供管量排名第一。

西氣東輸二線

西氣東輸二線第一根鋼管

西氣東輸工程的全過程貫穿了創新意識尤其是管道技術創新:管道材料的制備,焊接技術以及自動化等9項新技術,無一不是踐行創新理念的成果,同時創造出幾十個我國乃至世界管道建設的新紀錄和“第一次”,標志著我國管道工業技術水平上升了一個新臺階。累計輸送天然氣超過7000億立方米,惠及管道沿線400多座城市,為近5億人口綠色美好生活賦能。

參考文獻

王才良,周珊,世界石油史話叢書:石油科技史話,石油工業出版社,2010年

王才良,周珊,世界石油史話叢書:找油的故事,石油工業出版社,2011年

《中國油氣管道》編寫組:油氣管道,石油工業出版社,2004年

部分圖片來自網絡。

來源: 中國石油寶雞鋼管公司

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國石油科協

中國石油科協