鹽賜予人類的神奇力量以及難以獲取,是產生鹽崇拜的原因。

鹽在早期的人類思想中,一直扮演著神物的角色,對它崇拜甚至到迷信的程度,并且一直沿襲至今。

英國學者雅可布·布洛諾夫斯基在《人之上升》一書中寫道:“在所有文化形態中,鹽歷來具有某種象征的性質。人們至今仍像古羅馬士兵那樣,將付給一個人的所得叫作‘買鹽的錢’。”

01 形鹽,國之禮器

在我國古代,鹽一直貢品和禮器。周朝時期,就有“戎鹽進貢”之說。形鹽,則外形制作成虎形的鹽,專門用禮品和祭祀之用。

在《左傳·僖公三十年》中便有周襄王派周公閱帶稻、黍、形鹽等禮品到魯國行聘禮一事。在《周禮》中也有籩人以形鹽朝事的記載。

以形鹽為祭品的做法,一直為歷代所效仿,唐代詩人在一首描述廟禮的詩中,便有“形鹽非近進,玉豆為潛英”之句。

到了元朝,雖不再以鹽為禮,但祭祀仍沿襲古禮,以形鹽為祭品。五代時后周人張穎的專門為形鹽作賦。在《形鹽賦》中,他寫道:“形鹽似虎,岐峙山立。虎則百獸最威,鹽乃萬人取給。合二美以成體,何眾羞之能及……其義可嘉,其美可頌。……意者取國君,文足昭德,武以弭兵。時之所貴,物莫能京。故天官敘其職,春秋美其名。”

對鹽的崇拜,在這里達到了前所未有的高度,這是將鹽作為“國之大寶”最真實的記錄。

▲古代祭祀。圖片/來源于網絡

02 鹽專賣制度

對鹽的崇拜,還表現在各國歷代均對鹽的實行專賣。即便到了不再缺鹽的今天,鹽仍然執行著國家專管專營。

1957年國務院第33號令仍將鹽列入中央集中管理的38種大宗商品。1982年國家重申鹽是全國16個大宗商品之一,實行指令性計劃。2006年4月,國家發展和改革委員會令第45號發布《食鹽專營許可證管理辦法》,決定對食鹽實行專營管理。直到2014年4月21日,這一法案才正式宣布廢止。

而事實上,對鹽的專賣,早在春秋時期便已開始。齊桓公問管仲富國強兵之術,管仲獻計正鹽策。據《管子·海王》載:桓公曰:“然則吾何以為國?”管子對曰:“唯官山海為可耳。”桓公曰:“何謂官山海?”管子對曰:“海王之國,謹正鹽策。”管仲也因此被認為是我國實現鹽政的開始。

▲管仲的正鹽策被認為是我國實現鹽政的開始。圖片/來源于網絡

在此后的兩千余年中,無論朝代如何變化,所有政權均對鹽實行政府專賣。對鹽實行專賣,既是對鹽的崇拜與重視,也是因為巨大的經濟利益。《新唐書·食貨志》中便十分露骨地寫道“天下之賦,鹽利居半,宮闈服御、軍餉、百官俸祿皆仰給焉。”

鹽業專營地結果,就是造成了歷代鹽政衙門、鹽官、鹽商以及隨之而來私鹽。早在周朝,即已設立專司鹽務,掌鹽政令的官職為“鹽人”。隋唐時設鹽監、鹽丞。宋代設鹽鐵使,路一級則有茶鹽司。

明朝更是建立完整的鹽政體系,全國鹽政歸屬戶部,在產鹽大區設都轉運鹽使司,鹽場設鹽課司;復于運鹽使之上,設巡鹽御史一職,由皇帝按年特遣大臣,綜理一區鹽政大事。

《紅樓夢》中林黛玉的父親林如海,便是擔任由明朝沿襲下來的鹽官——揚州巡鹽御史。歷史上著名的晏殊、范仲淹等也是鹽官出生。

▲《紅樓夢》黛玉辭父。林黛玉的父親林如海便是擔任由明朝沿襲下來的鹽官——揚州巡鹽御史。圖片/來源于網絡

實行嚴酷的鹽鐵專賣,保障了國家的利益,但往往犧牲了老百姓的利益。尤其是鹽官與鹽商的勾結,更有可嚴重損害老百姓的利益。

宋時,蘇東坡但給朝廷寫一個奏章,名為《乞罷登萊榷鹽狀》,為民請命,廢除鹽業專營制。而元朝嚴格的食鹽抑配,更是間接導致元代的滅亡。

公元1353年,鹽民出生的鹽販張士誠因難以承受嚴苛的鹽政,率十八鹽丁起兵反元,史稱“十八條扁擔起義“。雖然張士誠最后不能不降元,成為“農民起義的叛徒”,但“十八條扁擔起義”極大削弱了元朝的元氣,為元朝的覆滅起到了推動作用。史學家也因此有元朝亡于鹽政之亂之說。

▲張士誠因難以承受嚴苛的鹽政,率十八鹽丁起兵反元,史稱“十八條扁擔起義“。圖片/來源于網絡

03 遍地神鹽

鹽不僅是“國之大寶”,被統治階級奉若神物。在民間,亦視鹽為神。

與官方將形鹽作為禮品和貢品不同,民間的神崇拜主要是對鹽泉發現者、制鹽的高手的崇拜,也就是“鹽神”崇拜。

中國的行業偶像之多,恐怕是世界任何國家無法相比的。清紀曉嵐在《閱微草堂筆記》中便說“三百六十行,無祖不立”。

在形形色色的行業神中,又要數鹽業的神祇數量最大,也最為龐雜。但奇怪的是,卻又沒有一個全國性的共有鹽神。不僅如此,就連海鹽、池鹽、井鹽、巖鹽等不同鹽場,所崇拜的鹽神都不一樣。

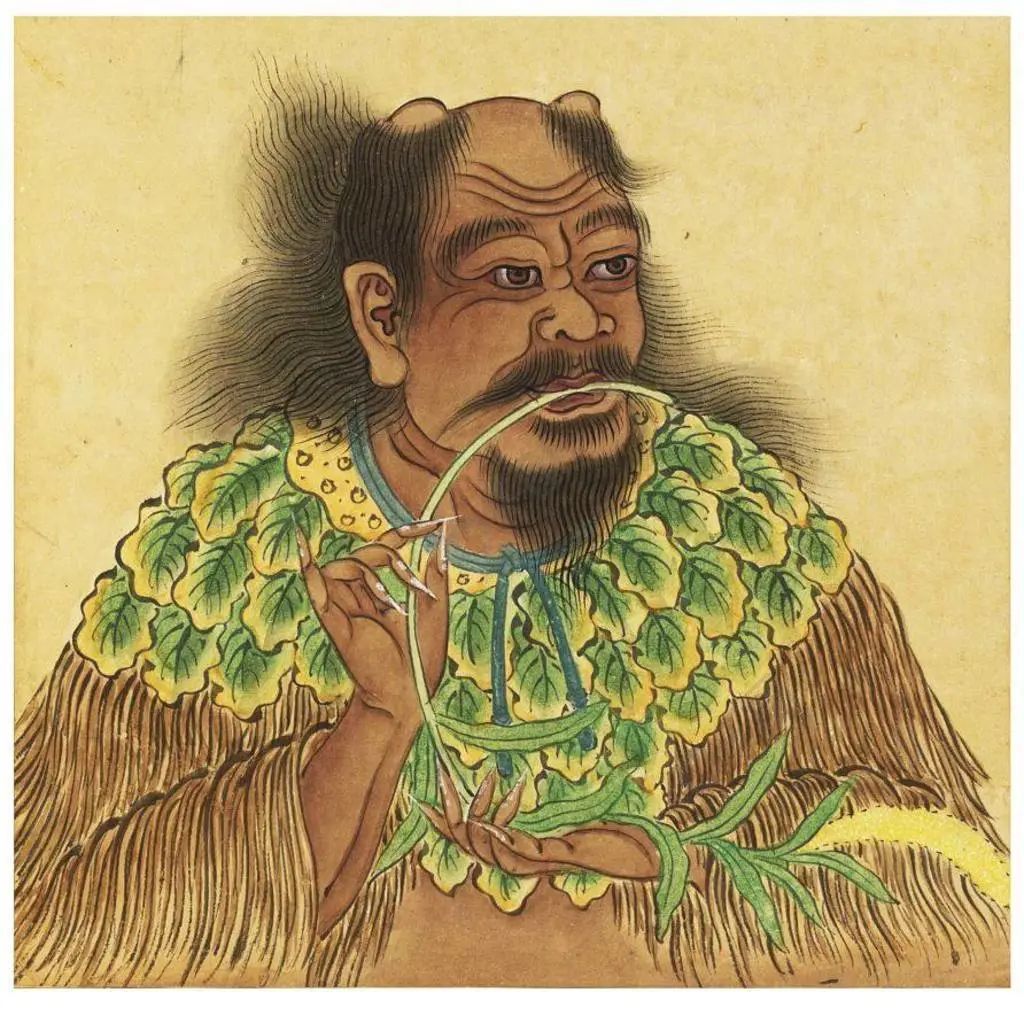

兩淮鹽場供奉夙沙氏、管仲;長蘆鹽區供奉鹽姥、詹打魚;而川鹽產區供奉的鹽神就更多了,張道陵、十二玉女、開山姥姥、梅澤、扶嘉、楊伯起、僧一新、艾譚惠孟四井神、炎帝、蚩尤等都是鹽神。

有好事者,對古代諸鹽神做過一個粗略查考,發現居然多達30多位。在這些數不清道不明鹽神中,除了與鹽業有直接獻關系神仙、神人而外,甚至有些與鹽八竿子打不著。如明清時期,曾經以顏真卿為鹽神,理由僅僅是他曾封為魯郡公,史稱顏魯公,取其“鹽鹵”的諧音便做了鹽神。

▲相傳炎帝、蚩尤等都是鹽神。圖片/來源于網絡

04 誰為鹽祖

每個行業都有自己的開山鼻祖,所謂三百六十行,無祖不立。

如我們知道的,魯班是建筑業當仁不讓的鼻祖,黃道婆則為紡織業之祖。但當我們談到鹽業是,便顯得混沌了,在遍地鹽神中,我們居然找不到一個統一的鹽祖。

有人說管仲是鹽業的開山祖師,他正鹽莢、官山海、設官煮鹽,但也僅僅是在鹽鐵官營上開了先河,是鹽政鼻祖,而非鹽業的開山。況且管仲還是青樓之祖,據說國營妓院也是由他創立的。一人兼兩神,世人也太抬舉他了。

有人據《太平寰宇記》中引呂忱的話說;“宿沙氏煮海,謂之‘鹽宗’,尊之也”,認為宿沙才是鹽業之祖。但宿沙煮海,只是海鹽的創始,湖鹽、井鹽、巖鹽、池鹽區并不認可他的鼻祖地位,所以他也只是地方神而已,無法統御天下。

誰為鹽祖,各說各有理,無法也沒有必要去統一。還是各拜各的神,各建各廟好了。

▲位于資中羅泉的鹽神廟是我國唯一保存的鹽神廟。圖片/林卡

05 神秘的鹽卜和鹽巫

占卜是古人的重要活動,大到國家命運、戰爭禍福、社稷前程,小至百姓出門、建房、嫁娶的兇吉,往往都要通過占卜預知。

《史記·龜策列傳》中記:“蠻夷氐羌,雖無君臣之序,亦有決疑之卜”。占卜方法很多,如扶乩、云占、求簽、拆字等等,工具更是五花八門、種類繁多。鹽卜便是其中之一。

在很多地方,都存在著一種簡單的鹽卜法。這種方法叫撒鹽法,占卜師在平面上隨意撒上一把鹽,根據形狀進行推測的占卜。或將一些食鹽放入玻璃瓶。將瓶子搖晃數下再將蓋子上沾到的鹽印在被占卜人的手心。根據手心鹽的圖案來預知兇吉。

▲鹽卜。圖片/來源于網絡

除此而外,也有人用鹽來預知天氣變化,即取出三塊鹽投入篝火中。若聽見火中鹽塊發出“噼里啪啦”的聲響,那就是好天氣的預兆。若是毫無聲息,那就象征天氣即將變壞。這種占卜法通常被長年生活于山區的人們所使用。但是實際上,這種“以鹽窺天”活動,看似神秘,卻內藏科學原理。鹽塊在火中是否發出聲音,其實與空氣中的濕度相關,風雨欲時來時空氣濕度高。鹽塊受潮,投入火中自然喑啞無聲。

巫術是企圖借助超自然的神秘力量,對人或事物施加影響以達到某種目的的手段。它是最古老,最普遍的信仰。一般來說巫術需要憑借一定物品以及特定手段(咒語、動作)來進行的。其中巫術的用品極為重要,沒有合適的物品就很難進行相應的巫術或取得令人滿意的效果。而鹽往往充當重要的角色,發揮著“神秘”作用。

▲撒鹽占卜。圖片/來源于網絡

“撒鹽米”是民間最常用的巫術和習俗。例如,每當小孩被“沖煞”,夜啼不休時,大人便在紅布包里放置鹽巴及米粒的“撒鹽米”儀式,為孩子驅除兇煞、收驚安心。

在維吾爾民間,每當新屋落成時,主人必先讓食鹽或鹽葫蘆先搬進新屋的風俗。他們相信把鹽先搬進新屋之后,就能使這個家庭 ‘拜爾凱特”,日子好過起來。而維吾爾民間的咒語中,經常出現“土孜庫爾”之詞。“土孜”是鹽,“庫爾”是瞎子的意思。合在一起便是“我拿鹽使你變成瞎眼”的詛咒。

浙江省天臺村,如有人生了無名腫痛,就會讓老太婆用頭發加炒熱的鹽在腫痛處擦來擦去,名日“捉鬼箭”,據說幾次之后,病人即能痊愈。

▲古代鹽器。圖片/來源于網絡

06 因鹽而戰

鹽作為國之大寶,歷代被統治者視為國家戰略資源,關乎社稷民生,為鹽而戰,在所難免。而群雄爭霸時,誰控制了鹽,誰就擁有了財富和權力,誰也就可能不敗于天下。因此,歷史上為鹽大打出手的戰爭不計其數。

我國歷史上為鹽而開的第一戰,當數炎黃阪泉之戰。

傳說黃帝和炎帝本是同胞兄弟,他們分別是姬姓和姜姓部落的首領。處于黃河流域西北方的炎帝因見黃河中游一帶土地肥沃,物產豐富,便率部族向東南遷移,從而與黃帝發生戰爭沖突。

為了爭奪古代盛產池鹽的山西解池,雙方在阪泉(今山西解縣鹽池上源)打了三次大仗。最后,黃帝收服了炎帝,炎帝的部族并入黃帝部族,黃帝取代炎帝成為華夏眾部落的首領。

后來黃帝蚩尤的琢鹿之戰,同樣是為了捍衛了鹽池的支配權,殺死蚩尤后黃帝“邑于琢鹿之阿”,之后堯以平陽(山西臨汾)為都城,舜以蒲坂(山西永濟)為都,禹以安邑(山西運城之北)為都,皆隨鹽池而立國,足見鹽在人類發展史上的重要地位。

▲蚩尤成為鹽池爭奪戰的失敗者。圖片/來源于網絡

而在今天的四川與重慶一帶,居住于此的巴人和蜀人皆逐鹽而居,以鹽立國,為鹽而戰。在《后漢書?南蠻西南夷傳》、《太平御覽》皆記載有巴人領袖廩君用計射殺鹽神,奪鹽地,筑夷城,建立巴王國的故事。這也是巴蜀之地為鹽而開的第一戰。后來巴國雖為秦所滅,但廩君后裔與統治者因鹽爆發的沖突連綿不絕。

我國歷史上最長的鹽戰,據說是秦楚之戰。據史料記載,秦滅巴、蜀,實現受益者為楚人,他們接管了巴人的全部鹽場,不甘心白忙活的秦國于是在司馬錯帶領下率十萬大軍攻楚,在水路失利之后改由陸路奪取郁山鹽場(今重慶)。十九年之后,雙方圍繞楚國產鹽重地黔中展開了長達六年的爭奪戰,楚襄王二十年,秦人突然改變對楚國鹽場的攻擊,轉而攻取夷陵(今宜昌),截斷楚人運鹽通道,楚軍不戰而敗。秦國如愿占得楚國全部鹽場。這場馬拉松式的鹽場爭奪戰歷時90余載。

▲巴人領袖廩君用計射殺鹽神,奪鹽地,筑夷城。他與鹽水女神的愛情故事流傳甚廣。圖片/來源于網絡

而美國的南北戰爭,雖非因鹽而起,卻因鹽而改變結果。

南北戰爭之前的美國是一個食鹽消費大國,人均食鹽消費量比歐洲人多得多,而本土的鹽場又主要集中于北方,所以南方的用鹽主要靠源于進口和北方。1861年4月12日戰爭爆發四天之后,林肯下令對所有的南方港口進行封鎖。封鎖的結果,導致南方鹽的嚴重短缺。

不僅如此,聯邦軍隊所到之處都會攻占鹽場。南部聯盟軍隊作戰部的一位軍官在日記里這樣責備南部聯盟總統杰弗遜.戴維斯:“在那些距離遙遠的政治家眼里,總統似乎是一位好的國家締造者,可是他似乎并非為國家考慮的好的制鹽者。”很快,南方便爆發了鹽荒危機,一小袋鹽成了時髦而又價值很高的禮物。

得鹽者得天下,聯邦軍隊正是有效地控制和破壞了南方聯盟賴以生存的鹽場,才加速了戰爭的進程,影響了戰爭結果。這便是美國南北戰爭著名的食鹽大戰。

▲美國南北戰爭中,聯邦軍隊正是有效地控制和破壞了南方聯盟賴以生存的鹽場。圖片/來源于網絡

為鹽而戰,歷史上許多的戰爭,就這樣將鹽鹵和血雨的滋味交混在一起。馬克·庫蘭斯基在《鹽的歷史》一書中感慨:“現在看來,為了鹽而打仗非常愚蠢,不過以后的人們看到我們今天為了石油而打仗,也許會有相同的反應。”在他看來,古時的鹽與今天的石油具有同等地位,都是一個國家最高的戰略利益。

看過了古人為鹽而戰,便不難理解今天的中東地區為什么會戰火不斷,亂象叢生。伊拉克、伊朗、利比亞、敘利亞……西方列強發動的所謂“解放戰爭”,不過是包裝在“自由與民主”大旗下的石油明搶和資源豪奪。

今天我們看到的許多戰爭,和歷史許多因鹽而引發的戰爭并無區別。大自然賜予這片土地鹽和石油,也因此埋下禍端。

參考文獻:李忠東,邢立達,鄒蓉,《鹽井傳奇,恐龍故鄉》,星球地圖出版社,2014年;

▲2003年,美國以伊拉克藏有大規模殺傷性武器為由,單方面對伊拉克發動戰爭,其目的就包括爭奪中東地區的石油控制權,和歷史許多因鹽而引發的戰爭并無區別。圖片/來源于網絡

來源:俠客地理

來源: 俠客地理

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

俠客地理

俠客地理