青磚伴瓦漆,白馬踏新泥……多少人來蘇州,就是為了去一趟平江路,在評彈館里,聽一曲正正宗宗、吳儂軟語的蘇州評彈。

兩人、兩椅、兩把樂器:琵琶和三弦,這就是蘇州評彈基本的表演形式啦。

吳亮瑩老師的《聲聲慢》現場

不過,對蘇州老手藝人來說,做一把稱心如意的琵琶,并不容易。

01

從歷史長河中走來的琵琶

琵琶在我國的歷史非常悠久。

每一代高中生的噩夢、制霸語文課本、必須全文背誦的《琵琶行》,來自唐朝的白居易老師。

當時,琵琶已經成為非常盛行的樂器, 而且在樂隊處于領奏地位。

再往前推,你或許會想到漢代,昭君出塞的時候,穿著大紅色的披風,懷里抱著的,正是一把琵琶。

Emmm,但是實際上,昭君的年代,琵琶可能并不長這樣。我們如今熟悉的琵琶,曲頸,音箱是梨形的。

而咱們最早的琵琶,它曾叫做“批把”,秦朝就有,是圓形的、帶有長柄的一種樂器。

為什么叫“批把”這么奇怪的名字?其實,“批”和“把”都是彈奏它的一種手法,后來為了和“琴瑟”等字形統一,才改稱為“琵琶”。

一直到南北朝時,曲頸、梨形的琵琶通過絲綢之路,從西域傳入中國,兩者融合后,才變成了今天的樣子。

02

極致的秀氣與極致的匠心

別看琵琶看起來秀氣,但其實分量可不輕,更別提做琵琶,就是“苦、臟、累”,小小的工作室中,動輒就是在上百斤木頭上“操刀”。

通常而言,琵琶的制作要經歷背板、面板、起線、定弦調音這四大流程。

其中,最重要的部位就是背板和面板。

背板,要把里面挖空,用斧頭鑿出梨型。成型后,把斧頭換成刨子,把背面刨理得像模像樣,才能開始用砂紙打磨。

背板用來反射聲音,面板則用來振動發聲,二者共同組成了琵琶的共鳴箱。

背板里面的弧度挖得如何?面板怎么處理好厚度,又如何跟背板匹配?這些都很關鍵,直接影響到琵琶的音質。

可以說,多一分太肥,少一分又太瘦,有時多刨了一刨,或者少鑿了一鑿,板就廢了,得重頭再來。

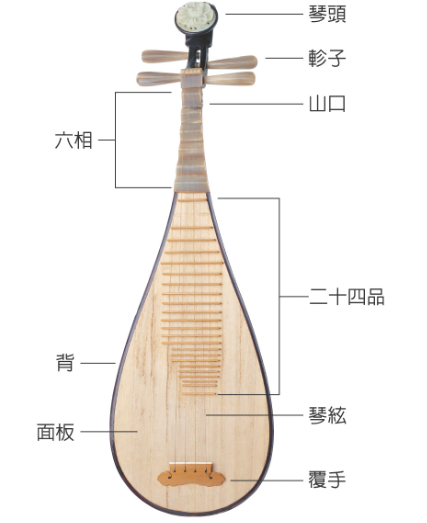

做好了板,才能往上安弦、調音。如今常見的琵琶,為四弦、六相、二十四品。是不是聽得有些暈啦?其實品和相,都是面板上類似搓衣板的東東。

琵琶部位詳解,圖源網絡

四弦也有說法,還記得“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私語”嗎?

四根弦并不是一模一樣的,它們往往有著不同的分工,既有厚實的、也有清脆的,從而形成琵琶“文武兼修”的特點。

03

慢慢做琵琶的一生

蘇州有位老師傅李兆霖,今年78歲,從小在琵琶聲音中長大,17歲就被分配到蘇州民族樂器一廠學習制作琵琶,如今已逾60年。

他說,做好一把琵琶,不能急躁,慢工出細活,最快也得三四個月。

工作室粉塵大,他平時也不注重保養,又加上有點過敏,鼻子里長了息肉,做過兩次手術,現在的他完全失去嗅覺。但是,他還是割舍不了對琵琶的熱愛。

歷史上衡量一把好琵琶的標準就是:松、爆、蕩、脆、亮。全部做到這五個字,太難,一個人一輩子可能也做不到幾把最滿意的琵琶。

李師傅從不以“大師”居功,總評價自己是個普通退休工人。

他的名字早就登上《中國制作師傳記》,這本書年代已非常久遠,但李兆霖還是保存完好,兒子拿出展示時,他帶有幾分克制的驕傲,那是手藝人對自己手藝的肯定與自豪。

幸運的是,現在,兒子接過了他的班,孫子去評彈學校學習了,孫女也表現出了對琵琶的興趣。對于李兆霖而言,只要后輩們還在撫摸琵琶,他生命的一部分就仿佛有了延續。

編輯:塵燈

攝影:周海峰、葉軍

來源: 科普蘇州

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普蘇州

科普蘇州