成都與重慶之間是四川盆地。這個盆地經歷了海洋-湖盆-陸地盆地三個發展階段,所以四川和重慶是曾經滄海的友誼。

2億年前的四川盆地,河湖縱橫,氣候炎熱,草木繁茂,是恐龍的家園。這一點從挖掘出的大量恐龍化石已經得以證明。四川盆地產出的恐龍化石不僅分布面廣、 數量豐富、門類眾多、保存完好,而且還發現了多個規模宏大的恐龍化石埋藏群。是我國重要的恐龍化石產地,也是世界上最重要的古生物化石產地之一。圍繞四川盆地,從北到南,由西向東都是恐龍出沒的地方,其中西南、東部最為集中。西南的自貢有“恐龍窩”、“恐龍公墓”之稱,而東部的重慶被譽為“建在恐龍脊背上的城市”。

▲大約在1億年前,四川盆地沉積了厚達數千米的紅色巖石,這套紅層構成為四川盆地的物質基礎,從東部的重慶到西部的成都,隨處都可以見到這種紅色的巖石,同時也埋藏大量的恐龍化石。攝影/朱興宇

01

行游的恐龍:成渝恐龍足跡化石

倘若我們說恐龍實體化石保存不易,那么恐龍活動留下的遺跡化石更是難上加難,彌足珍貴。

有一門叫“古足跡學”的新興學,專門研究各種生物留下的腳丫子。其中就包括這些距今上億年的恐龍足跡。

也許你要問,我們已經有恐龍骨骼化石,為何還要研究它的腳印呢?

其實,恐龍足跡具有骨骼化石無法替代的作用,骨骼化石保存的僅是恐龍死后那些支離破碎的信息,但足跡保存的信息則能“再現”恐龍在日常生活中許多精彩瞬間!

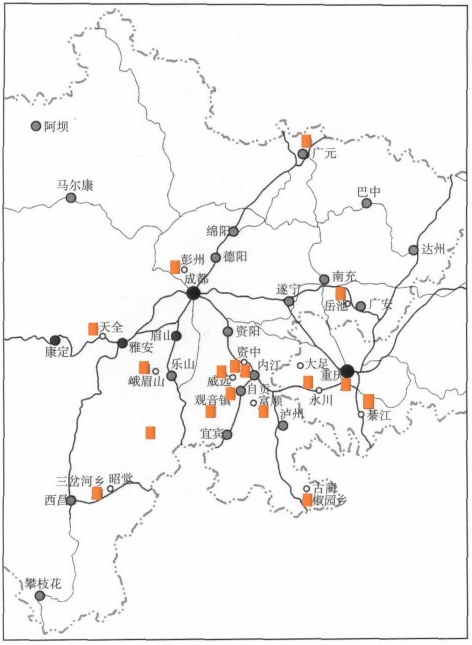

自20 世紀40 年代在四川廣元首次發現足跡化石以來,迄今四川盆地已命名的恐龍足跡化石超過中國現已發現的恐龍足跡化石種類的五分之二,無可爭議地成為中國發現恐龍足跡化石種類最多的地區。這些珍貴的遺跡化石對于研究恐龍的身體形態和結構、生活習性、運動方式及中生代時期四川盆地的古地理和古氣候等都具有非常重要的意義。

當然所有有關恐龍足跡化石的數字都是動態的,隨著研究的深入、新發現的不斷涌現,這些數字都會不斷被刷新。

▲四川盆地重要恐龍足跡化石產地分布圖。據葉勇等《四川盆地恐龍足跡化石研究綜述》

根據自貢恐龍博物館研究員葉勇等在《四川盆地恐龍足跡化石研究綜述》一文中的描述,四川盆地的恐龍足跡化石具有三大特點:

時代最早:目前,中國發現的恐龍足跡化石絕大多數是侏羅紀(大約1.99億年-1.45億年前)和白堊紀(大約1.45億年-0.66億年前)的,而時間更早的三疊紀恐龍足跡比較少。20 世紀80年代在四川省彭州市磁峰鄉的上三疊統(大約2億年前)須家河組地層中發現的原蜥腳類恐龍足跡化石。這是當時中國發現的時代最早的恐龍足跡化石,填補了中國缺乏晚三疊世恐龍足跡化石的空白。到目前為止,磁峰彭縣足跡依然保持著中國時代最早的恐龍足跡化石的紀錄。

分布廣泛:四川盆地恐龍足跡化石的分布非常廣泛。在地理分布上,迄今為止至少有約20個市( 縣) 發現超過30個恐龍足跡化石點。而在地層分布上,從晚三疊世—早侏羅世—中侏羅世—晚侏羅世—早白堊世各個時代的地層中均有發現,恐龍足跡化石的地質時代連續而齊全。

種類豐富:根據不完全統計,四川盆地迄今已發現各類恐龍足跡化石2000 多個。雖然絕對數量比不上遼寧朝陽羊山和甘肅永靖鹽鍋峽等其他一些重要的恐龍足跡化石點,但種類卻遠遠超過其他地區。

▲不同類型的恐龍留下差異明顯的足跡。引自邢立達《中國西南早白堊世恐龍及其他四足類足跡》

02恐龍為什么愛上這里?

恐龍為什么愛上這里?為什么又將自己的腳印和骸骨化石留在這里?

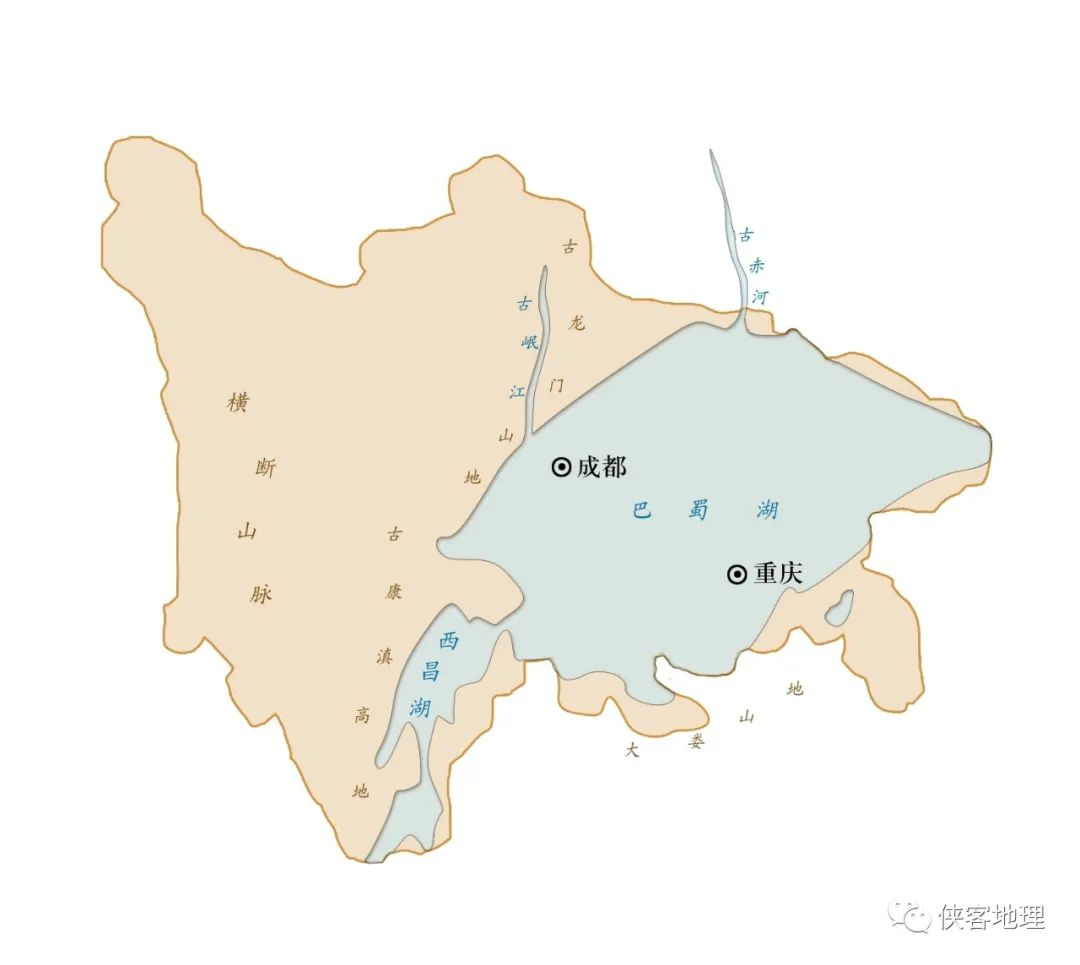

四川盆地成為恐龍樂園,經歷了一個復雜的演變過程。

三疊紀時期,由于四川盆地是一個大一統的古巴蜀湖,其中露出水面的陸地并不多,多為濱湖、沼澤環境,陸生動物的棲息地比較有限,加上氣候比較寒冷干燥,植被不是特別繁茂,恐龍沒有得到很好的發展。

早侏羅世,四川盆地地勢趨于平坦,盆地整體有所升降變化,但沉積環境的總體格局沒有大的改變,盆地北部地區仍以濱湖沼澤相為主,南方地區為淺湖相,沉積物為粉砂巖、介殼灰巖、泥巖交替堆積。

但從中侏羅世早期開始,四川盆地的地勢變得比較復雜,湖水面積有所縮小,湖盆西南部較淺,自貢、威遠一帶處于濱湖環境,湖泊星羅棋布、河流交錯縱橫,整個盆地為河流三角洲、濱湖、淺湖環境。沉積物以砂巖、礫巖為主,交錯層理發育。

▲四川盆地古地貌示意圖。引自李忠東、邢立達、鄒蓉《鹽井傳奇,恐龍故鄉—自貢世界地質公園》一書

氣候也由干旱轉變為炎熱濕潤,植被非常繁茂,這為恐龍及其他動物提供了廣袤的生活場所和豐富的食物來源,它們繁衍生息,締造了四川侏羅紀恐龍王朝的首度繁榮。

晚侏羅世早期,盆地的地理環境、氣候狀況仍與中侏羅世晚期相似,恐龍及其他伴生脊椎動物繼續繁盛,但其動物群的組成已發生了極大的更替。

晚侏羅世中期后,四川盆地整體下沉,再次發展成為一大型淺水湖泊。同時,氣候也變得異常干燥,植被發育不良,恐龍及其他動物數量銳減。

雖然到晚侏羅世晚期,盆地又開始抬升,形成類似恐龍繁盛期的地理環境,但氣候仍然比較干燥,植被并不繁茂,脊椎動物沒能得到再次發展。并且很快,四川盆地的古地理格局發生了明顯的變化,盆地南部、中部及東部抬升為高地,沉積盆地向西北方向不斷收縮,氣候日趨干燥,由此進入白堊紀。

進行白堊紀后,恐龍的數量和種群進一步銳減,并最終在白堊紀末期(大約6500萬年前)全部絕跡。

▲古巴蜀湖意想圖 ( 繪圖 / 凌曼)。引自李忠東、邢立達、鄒蓉《鹽井傳奇,恐龍故鄉—自貢世界地質公園》一書。

03

恐龍為什么把腳印留在這里?

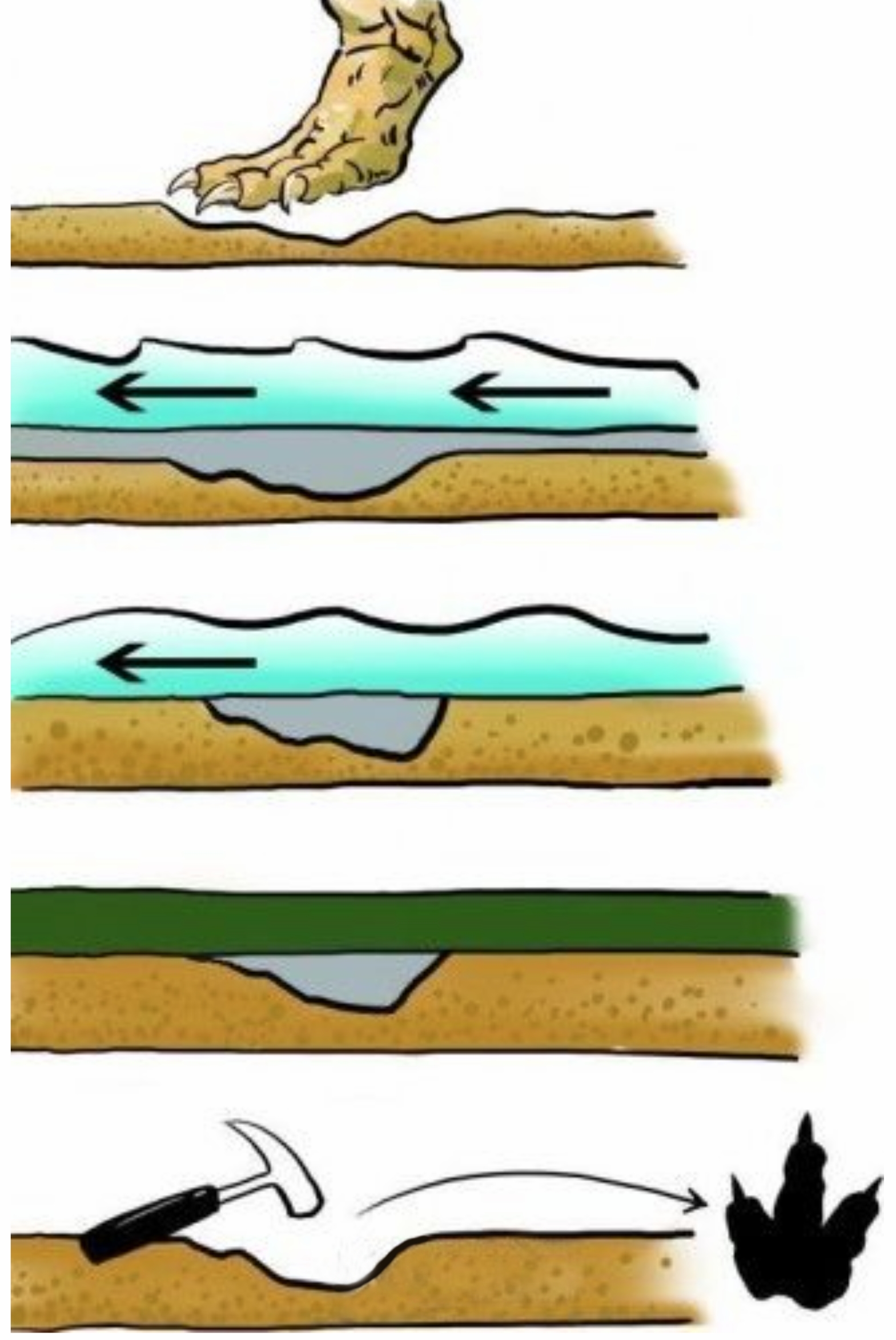

恐龍足跡化石,是恐龍行走于未完全固結的沉積物表面時留下來的腳印,后經成巖作用而保存下來形成的化石。

因為它們是原地形成的,因而最能反映原始的沉積環境具有良好的指示湖岸和近岸古環境的作用。

作為古生物學的研究對象,恐龍足跡化石也是研究恐龍生理和生活習性的重要材料。因而,恐龍足跡化石是大自然用天然的錄像機為動物活動錄下來的“特寫鏡頭”,是自然歷史的腳印。

▲恐龍足跡形成想像圖。引自邢立達《恐龍足跡——追尋億萬年前的神秘印記

形成和發現恐龍足跡化石是低概率事件,它至少滿足三個條件:

首先,恐龍將要經過的地面泥沙軟硬適度,便于恐龍在行走之后留下足跡,并保存一段時。太硬,龍足留不下腳印。太軟,腳印無法保存;

其次,恐龍有幸剛好從這樣的地方路過,并把腳印留在軟硬適度的地面上;

其三:腳印被破壞之前,迅速覆埋,形成化石。

當然,更重要的是,這些埋藏在巖石的腳印還需要現代人發現的慧眼和運氣。

▲恐龍足跡形成示意圖

04

龍跡遍地,恐龍走過的地方

昭覺:世界最小恐龍足跡

2006年2月,根據昭覺縣文管局提供的線索,成都理工大學劉建、李奎等在昭覺縣三岔河鄉三比羅嘎村發現大型恐龍足跡化石。

在面積僅1500平方米的泥質砂巖層面上,共發現足跡1000余個,是迄今為止四川境內發現的規模最大的恐龍足跡群。

從足跡的形態學和運動方式上看,大多屬蜥腳類恐龍足跡,也有翼龍和獸腳類。

此后,又陸續在昭覺發現多批次的足跡。2016年,來自中、美、韓三國的恐龍足跡化石研究專家宣布,他們之前在四川省涼山州昭覺縣央摩祖鄉發現的一批恐龍足跡,被確定為世界上已發現的最小恐龍足跡。這種恐龍足跡被稱為小龍足跡(Minisauripus),長度僅2厘米左右。

▲昭覺發現的多種類恐龍足跡

資中恐龍足跡

發現于四川省資中縣金李井鎮碾盤山村曾家院壩,定名為碾盤山實雷龍足跡,為大型肉食龍足跡。

一共有兩條行跡,均為肉食恐龍。行跡1共保存了20個足跡,行走方向從東南向西北。行跡2共保存22個清晰的足跡,方向略有彎曲。除保存清晰足跡以外,還保存了部分尾部印痕。

▲資中碾盤山實雷龍足跡的行跡示意圖

自貢恐龍足跡

早在1972年,中國地質大學(武漢)葉俊林教授回自貢探親期間,在貢井區河街東岳廟后面山崖邊塌落的幾塊巨石上,發現了許多小型恐龍足跡。

這批足跡保存于下侏羅統自流井組馬鞍山段中部砂巖層,約7平方米的巖面上,保存有近300個肉食性恐龍足跡化石。

這些恐龍足跡很小,一般只有6至8厘米長,最大的足跡全長也只有約15厘米。大部分足跡是兩足行走、三趾型且具有利爪的獸腳類所留下的。

在后來的研究中,邢立達發現這些獸腳類足跡形態類似于蹺腳龍足跡和嘉陵足跡,前者廣泛分布于同時代的世界各地,后者則在中國常見。

但令人印象深刻的并非這些足跡的屬種,而是在區區幾平方米的巖石上,這些足跡竟然保存了3種不同的形態,這很可能是因為不同的古地面環境以及額外的變化所造成。

不僅如此,2012年自貢恐龍博物館彭光照和加拿大艾伯塔大學邢立達還在同樣的位置發現蜥腳類足跡。

這個肉食龍與植食龍一同構成的足跡群大大豐富了自貢地區的早侏羅世恐龍記錄,讓我們得以知曉,自貢早在侏羅紀早期便出現了豐富的恐龍群,從而大大彌補了同時期沒有發現恐龍化石的遺憾。

▲富順恐龍足跡行跡示意圖。引自李忠東、邢立達、鄒蓉《鹽井傳奇,恐龍故鄉—自貢世界地質公園》一書。

古藺恐龍足跡

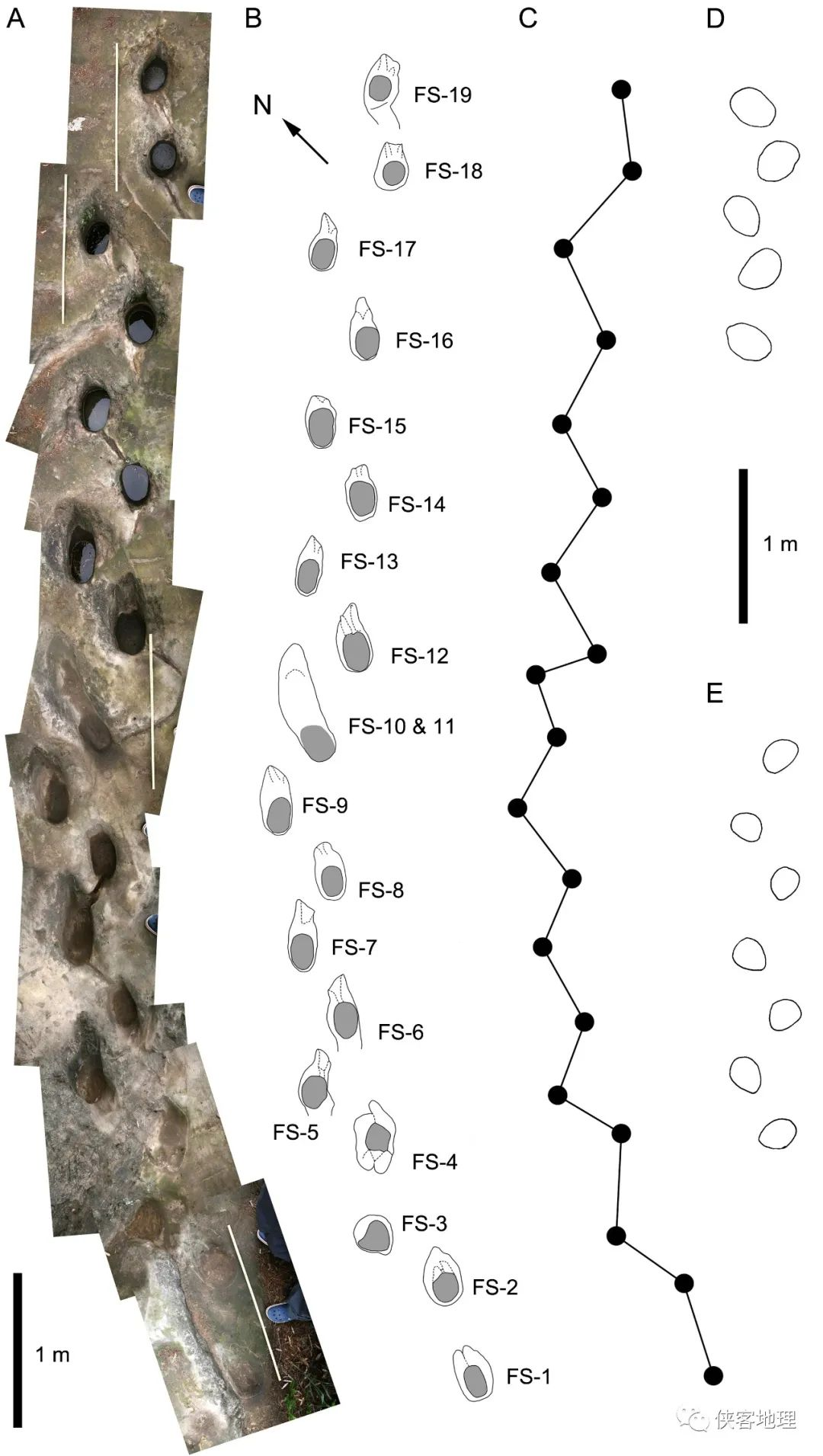

漢溪恐龍足跡:東亞最長的獸腳類行跡及恐龍足跡群

位于古藺縣桂花鄉漢溪村的“石鳳窩”。在 300 米長的砂巖面上初步統計發現了270多個恐龍足跡,包括有獸腳類、蜥腳類和鳥腳類足跡三種類型。其中,獸腳類足跡最多,共發現有7組行跡。

目前世界上最長的恐龍行跡是發現于玻利維亞蘇克雷城附近,這組晚白堊世的小型獸腳類行跡總長度達581米。亞洲最長的恐龍行跡發現于土庫曼斯坦的上侏羅統地層中,這組大型獸腳類行跡,總長度達311米。而之前中國發現的最長的恐龍行跡是發現于內蒙古鄂托克旗的查布蘇木恐龍足跡遺址,該遺址發現有上千個恐龍足跡,其中的一組獸腳類行跡總長度約65米。因此,古藺漢溪發現的這組69米長的獸腳類行跡就成為了中國乃至東亞最長的恐龍行跡,它對于瀘州地區白堊紀早期恐龍動物群的組成、生活習性,以及這一地區的古地理、古生態等方面的研究都具有非常重要的意義。

▲漢溪足跡點的獸腳類足跡形態類型 B 輪廓圖(A),三維圖像(B)。引自邢立達《中國西南早白堊世恐龍及其他四足類足跡》

椒園恐龍足跡:罕見的獸腳類游泳跡

2009年5月,由四川省地質礦產局113地質隊工程師陳怡光、唐建明在古藺縣椒園鄉中山村二社和平機磚廠發現。

化石點位于自流井組大安寨段中段的暗紫色泥巖上。統計了足跡點恐龍足跡約228 個, 形成行跡10條。其中除8個足跡為獸腳類之外,其他皆為蜥腳類足跡。

椒園化石點的獸腳類足跡非常特殊,以趾痕纖細并逐漸收細,缺乏任何跖趾墊的痕跡等為特征,相似于經典的獸腳類游泳跡。獸腳類游泳跡在中國此前僅發現一例。

▲椒園恐龍化石點及行跡分布圖

黃荊足跡:填補了四川盆地白堊紀時期恐龍化石發現很少的空白

2020年8月25日,經過中國地質大學(北京)副教授、青年古生物學者邢立達等專家現場鑒定、確認,古藺縣又發現了一組形狀非常清晰、完整的白堊紀時期恐龍足跡化石。

四川自貢恐龍博物館研究員彭光照說,這填補了四川盆地白堊紀時期恐龍化石發現很少的空白。“因為以前四川盆地發現的主要是骨骼化石,而且是在侏羅紀時期的特別多,白堊紀的幾乎沒有什么發現。

▲古藺最新發現的恐龍足跡。據封面新聞記者 劉建 李華剛 攝影報道

重慶綦江恐龍足跡

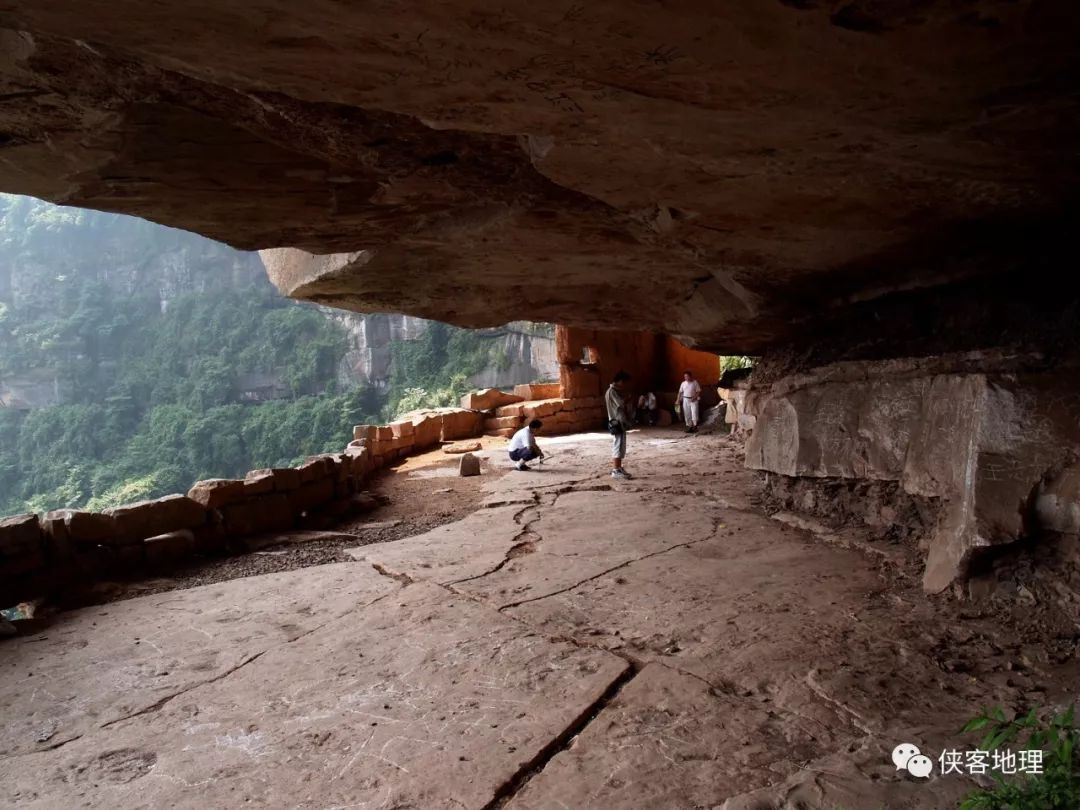

2003年,綦江區國土房管局在老灜山蓮花堡寨考察地質災害時,意外在一個巖腔發現許多神秘足跡,后經國內外專家考察研究,這是我國西南地區白堊紀中期最大規的恐龍足跡群。

發現足跡的地方名為蓮花保寨,位于一處丹崖絕壁中央的巖腔。據考證,蓮花保寨建于南宋寶佑四年(公元1256年),最初是因為躲避和抗擊蒙古軍隊而修筑,這里是否也如合川釣魚城那樣發揮過抗元的戰斗,我們不得而知。但億年前的恐龍足跡和人類長期生活在一起,這也算是一種奇觀。

▲發現恐龍足跡的蓮花保寨。李忠東/攝

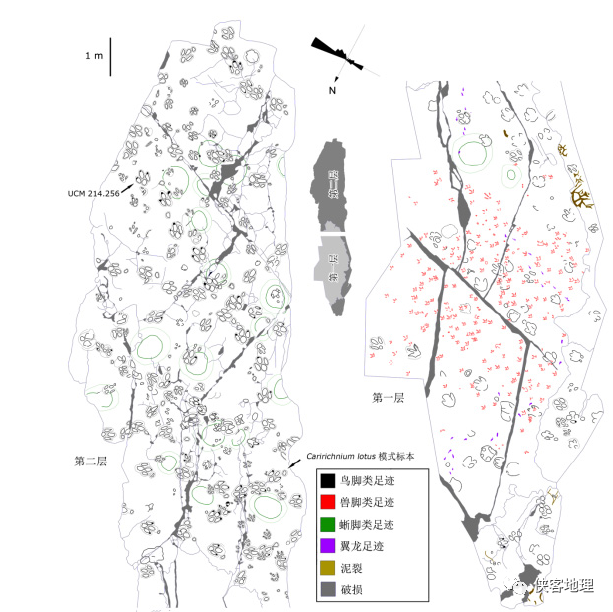

蓮花保寨恐龍足跡群,在面積不到80平方米的地面上,共有9個化石層位,已發現古脊椎動物足跡656個

足跡產出層位之多,數量之大、分布之密集類型之齊全、保存之完美、生物多樣性之豐富在國內外均十分罕見。

這里有世界最大古鳥足跡,中國保存最完美鴨嘴龍足跡,中國數量最多翼龍足跡。

在足跡的保存方式上,已經發現了5種恐龍足跡化石類型,包括凹形足跡、凸形足跡、幻跡、動態足跡、3D鑄模足跡,不同保存方式的足跡保存于同一個化石點無論在中國還是世界上都不多見。

▲蓮花保寨足跡點足跡分布圖。引自邢立達《中國西南早白堊世恐龍及其他四足類足跡》

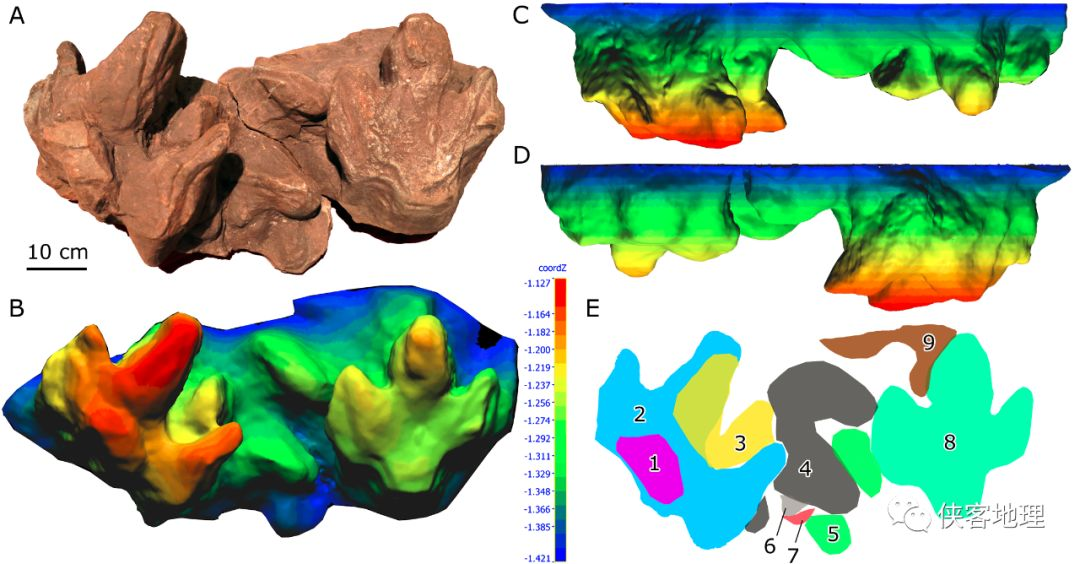

更神奇的是,在一枚長60厘米、寬40厘米的化石標本上,居然發了9個不同種類、不同運動方向,且相互交叉重疊的恐龍足跡。

這些恐龍湊在一起做什么呢?

這些遠古的腳印來自于誰?據研究,這里有甲龍類、蜥腳類、獸腳類、鳥腳類四種恐龍。

值得一提的是,這一區域發現了大量古鳥類足跡,這些足跡方向一致體現了群體生活的特征,更難得的是這批足跡與翼龍類足跡保存在一個層面上。具有競爭關系的兩類飛行動物同時出現向我們提供了古生態學的諸多信息。

▲一枚標本上有9個足跡(3D足跡掃描圖)

參考文獻

1、李忠東、邢立達、鄒蓉《鹽井傳奇,恐龍故鄉—自貢世界地質公園》,2015年,星球地圖出版社;

2、邢立達《中國西南早白堊世恐龍及其他四足類足跡》;

3、葉勇等《四川盆地恐龍足跡化石研究綜述》

來源: 俠客地理

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

俠客地理

俠客地理