作者:高大勇、陳吉保;主審:翟華

單位:上海市養志康復醫院(上海市陽光康復中心)

該科普作品為《脊柱脊髓損傷不要怕,預防康復有辦法》系列科普材料之一

世界骨質疏松日

世界骨質疏松日在1996年由英國國家骨質疏松學會創立,到了1998年世界衛生組織(WHO)開始參與并作為聯合主辦人,并將世界骨質疏松日改定為每年10月20日。其宗旨是為那些對骨質疏松癥防治缺乏足夠重視的政府和人民大眾進行普及教育和信息傳遞提供了一個非常重要的焦點信息。

作為脊髓損傷最常見的并發癥之一,骨質疏松嚴重影響了脊髓損傷傷友的生活質量,同時還會增加骨折的風險。每次檢查的時候很多傷友常被告知有骨質疏松,但卻不知道怎么辦?難道只是曬太陽?喝骨頭湯嗎?今天希希康復科普宣傳員告訴你,脊髓損傷傷友們需要知道的關于骨質疏松的小知識。

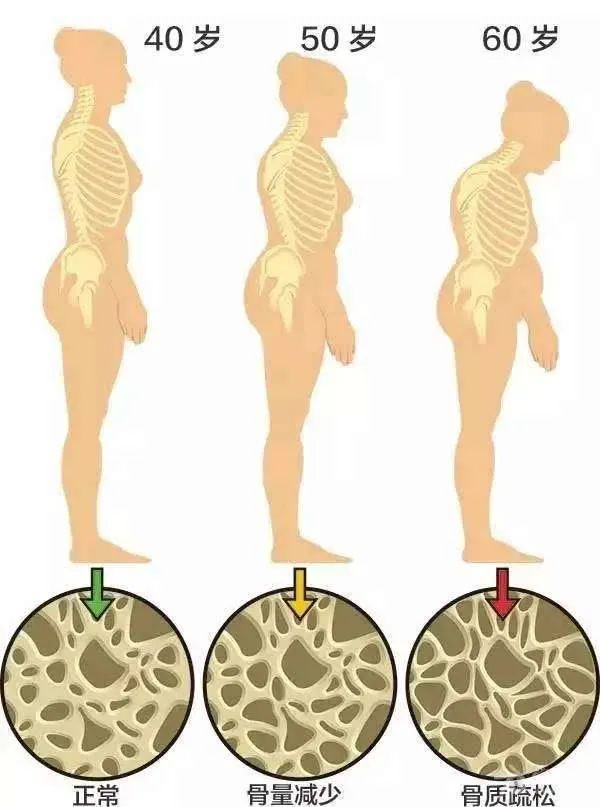

骨質疏松(Osteoporosis,OP)是一種常見的骨骼疾病,主要特征為骨量低,骨組織微結構損壞,導致骨脆性增加,易發生骨折。長期脊髓損傷患者會出現**25%-50%**骨礦物質的減少,且大部分骨礦物質的丟失是在損傷后一年內出現的。因此,在脊髓損傷的康復治療中,骨質疏松的防治是十分重要的。

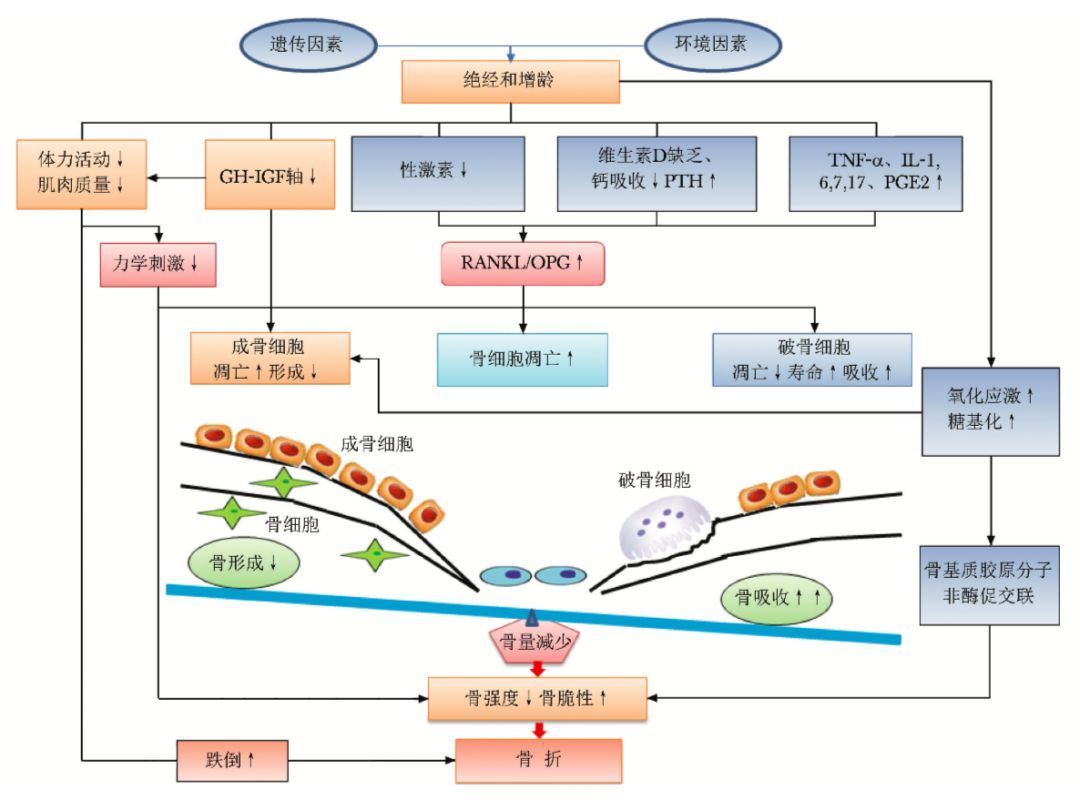

說到發病機制,就不得不知道我們身體里的兩支隊伍:成骨細胞與破骨細胞

成骨細胞負責骨的形成,破骨細胞負責骨的吸收。在少年時期,骨的形成速率是大于骨的吸收速率的,到了青中年時期,兩者幾乎趨于一個平衡狀態。

而到了老年,骨的吸收速率便會超過骨的形成速率。骨代謝一旦失衡,那么隨著時間的推移就會出現骨量的丟失,這種丟失是出現在骨的內部,就好像是高樓房梁逐漸被白蟻鑿空一樣。

對于脊髓損傷患者來說,過去一直認為骨礦物質的丟失主要原因是因為長期缺乏負重和骨軸向負荷。但現在認為骨礦物質的丟失有多重原因,如脊髓損傷所致的代謝、激素、神經和血管變化等問題。

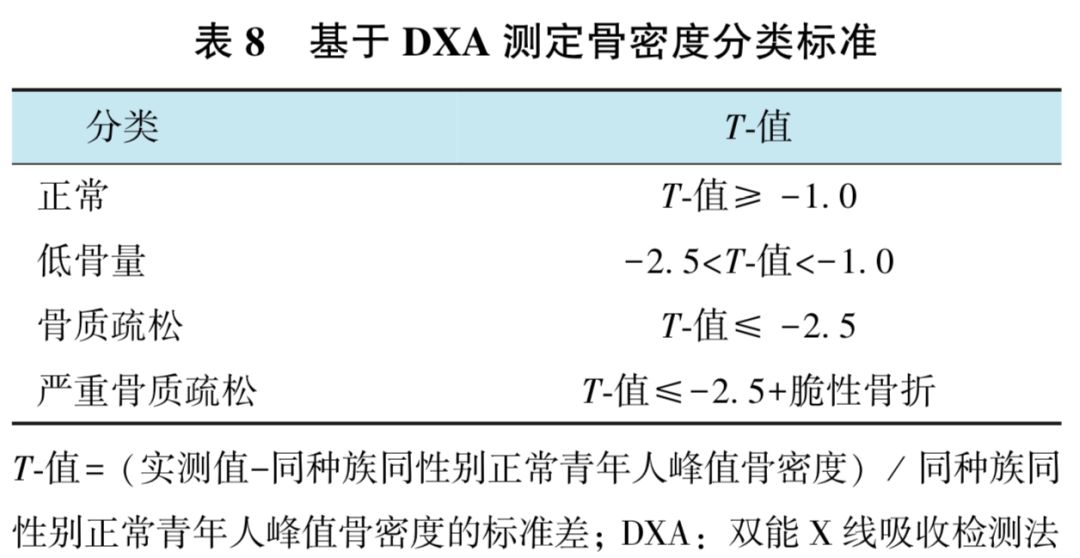

骨質疏松的診斷主要基于全面的病史采集、體格檢查、骨密度測定、影像學檢查以及必要的生化測定。其中骨密度是反應骨強度最直觀的一項指標。骨密度全稱是骨骼礦物質密度,是骨骼強度的一個重要指標,以克/每立方厘米表示,是一個絕對值。在臨床使用骨密度值時由于不同的骨密度檢測儀的絕對值不同,通常使用T值判斷骨密度是否正常。

無論我們是在休息,還是在運動,或是在治療過程中,首先且最重要的一點就是:預防摔倒!

對于我們脊髓損傷的傷友們來說,摔倒后引起股骨遠端和脛骨近端的骨折風險極高!一旦產生骨折,愈合會非常慢!甚至會影響到我們的關節活動度,使我們的功能性活動變得異常困難!甚至會影響到我們的生命!

據文獻記載,脊髓損傷后骨量的丟失速率在前6個月較快而在1年以后則逐漸趨于穩定,所以早期干預對于脊髓損傷后骨質疏松的防治非常關鍵。

節段較高的完全性損傷患者往往下肢運動感覺完全喪失,從而造成廢用性骨質疏松。負重訓練可以減少骨密度的丟失。早期可以進行電動起立床來達到負重站立的目的。之后可以漸漸過渡到站立架和平衡杠內的站立。

研究表明高強度低負重的運動是最合適的,這種方式的運動訓練可以有效的提高骨量。負重訓練以每周4-5次為最佳,抗阻運動以每周2-3次為最佳。

在已經發生骨質疏松后,一定要注意運動強度和程度,否則容易引起骨折。

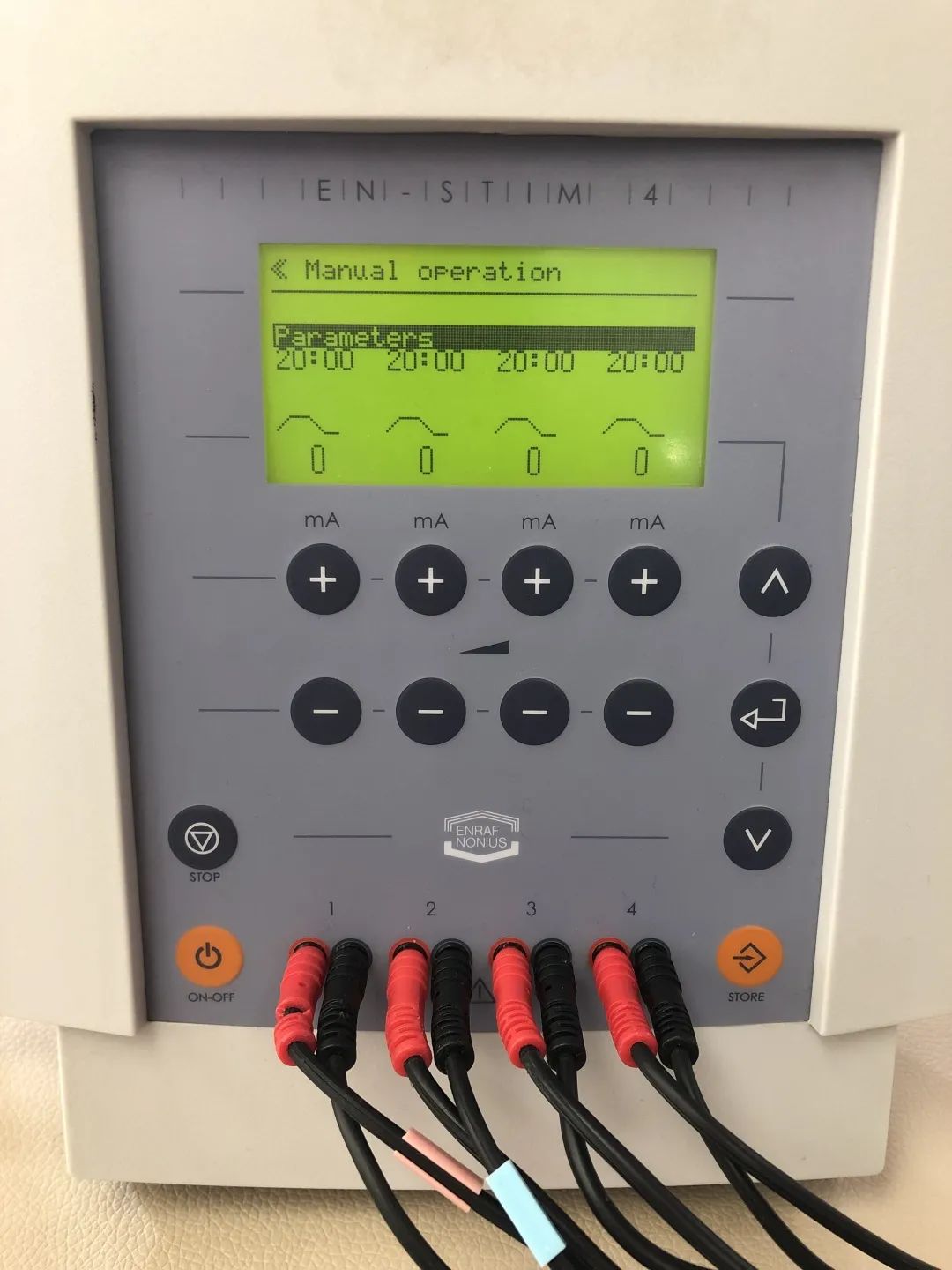

在運動訓練時輔以功能性電刺激對于骨量的保持有積極的效果。

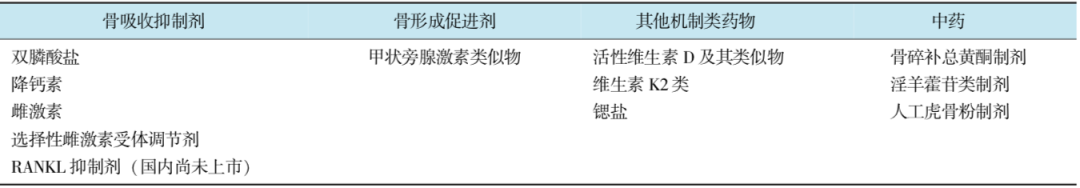

有效的藥物治療能阻止和治療骨質疏松,包括雌激素代替療法、降鈣素、選擇性雌激素受體調節劑以及二磷酸鹽,這些藥物可以阻止骨吸收但對骨形成的作用特別小。

多數脊髓損傷的傷友睡眠質量比較差,而不規律的睡眠容易造成骨質的流失;所以,我們更應該要養成早睡早起的好習慣,積極地進行戶外活動和日照,讓陽光來促進體內活性維生素D的增加。

不吸煙,不酗酒,不暴飲暴食,少食用腌制食品,多攝入豆制品、蔬菜等富含鈣的食物。

脊髓損傷后骨質疏松雖不能完全預防,但給予一定的預防措施,如攝入足夠的鈣、維生素D、鍛煉等,能在很大程度減輕骨質疏松,防止嚴重并發癥出現。

(本文部分圖片來源于網絡)

參考文獻:

1?勵建安,許光旭,實用脊髓損傷康復學.人民衛生出版社,北京,2015:349-356.

2?中華醫學會骨質疏松和骨礦鹽疾病分會.原發性骨質疏松診療指南.中華骨質疏松和骨礦鹽疾病雜志,2017.10(5):414-444

3?Consensus development conference : Diagnosis, prophylaxis and treatment of osteoporosis , 1993 , 94 (6603) :914-915.

4?Siris ES,Adler R,Bilezikian J,et al. The clinical diagnosis of osteoporosis: a position statement from the National Bone Health Alliance Working Group. Osteoporosis international, 2014,25(5):1439–1443.

5?Siris ES, Adler R, Bilezikian J, et al. Evidence-based prevention and treatment of osteoporosis after spinal cord injury: a systematic review. European Spine Journal, 2018, 27(4):1798–1814.

6?Chen J,Jin Z,Niu W,et al. Influence of the intelligent standing mobile robot on lower extremity physiology of complete spinal cord injury patients. Medicine in Novel Technology and Devices, 2020, 7:100045.

來源: 陽光蒲公英志愿【科普益站】

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

希希康復科普

希希康復科普