金秋十月的最后一天注定賦予關鍵時日,夢天號實驗艙如期發射飛天,這意味著中國空間站基本建設階段迎來最后一個主艙段,標志性T字構型的中國空間站CSS初現太空。

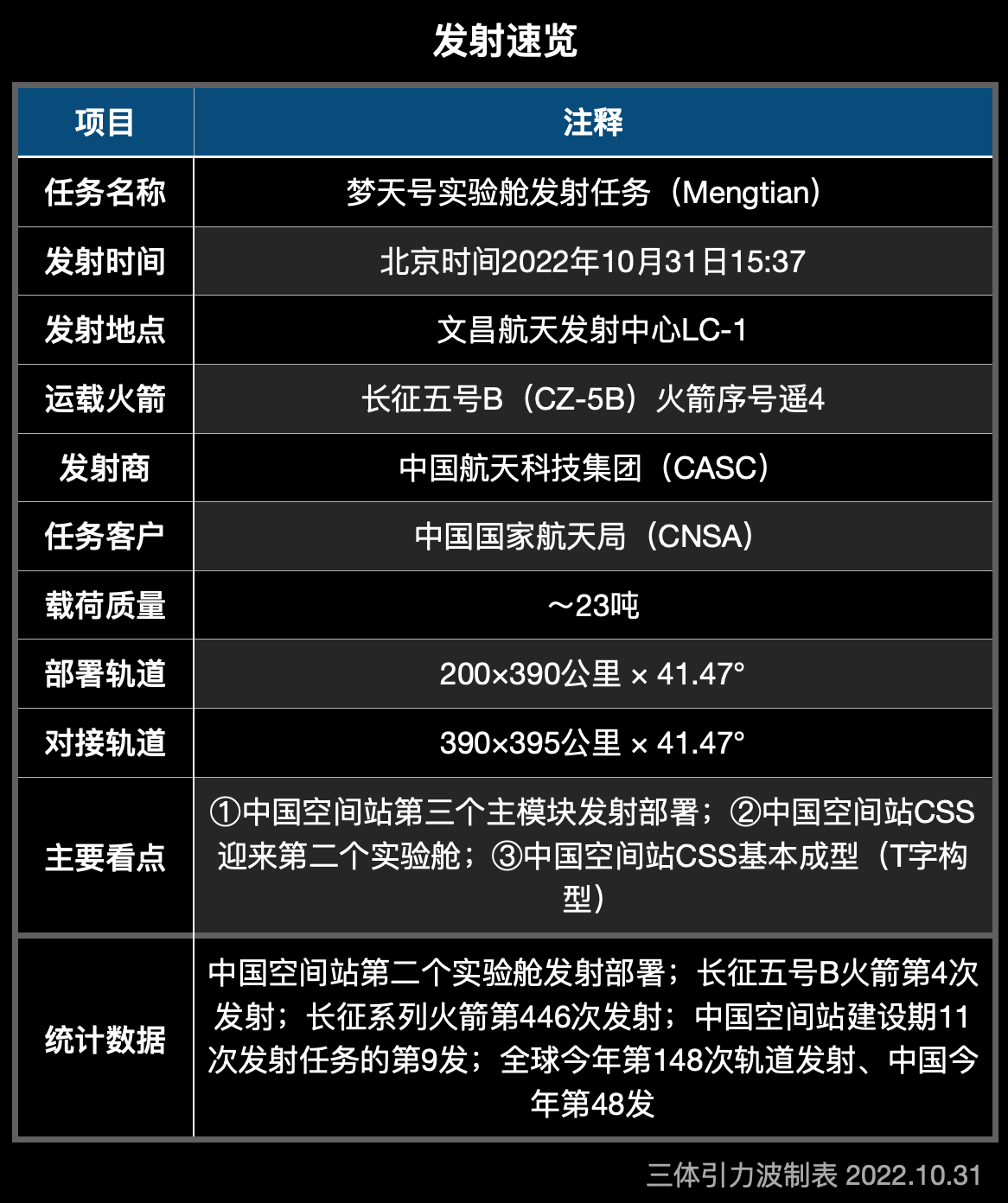

●發射速覽

●發射過程

這次動用火箭序號為遙四的長征五號B,位于中國最南端航天發射場海南文昌航天發射中心一號工位LC101發射。LC101專屬于長征五號/B火箭發射;LC201專門用于長征七號/長征八號火箭。北京時間2022年10月31日15:37,中國現役運力最強火箭長征五號B磅礴而起,震天撼地,17秒后箭體開始轉向東南;升空約177秒,4枚助推器與主火箭分離;升空約223秒,20.5×5.2米大型整流罩分離;升空8分鐘后主火箭兩臺發動機關閉,隨后5秒主火箭與夢天號分離操作;再之后經過一系列操作逐步進入近地軌道,對接目標瞄準位于390公里高度、赤道傾角41°的天和號核心艙。發射約13小時后進行軌道交會對接,夢天號實驗艙與天和號核心艙前向端口對接。屆時正在空間站執行神舟十四號飛行任務的三名航天員(陳冬、劉洋、蔡旭哲),將全程參與、見證整個對接過程。這也是繼問天號發射對接之后,中國空間站第二次在有航天員時發射并對接主模塊。夢天號實驗艙是中國空間站基本構型的收官之作。三大在軌模塊:天和號核心艙+問天號實驗艙+夢天號實驗艙組成標志性T型組合體,這意味著中國空間站基本成型。初現太空的中國空間站總質量多達91噸,成為中國目前在軌運行質量最大的航天器組合體。

●夢天號實驗艙

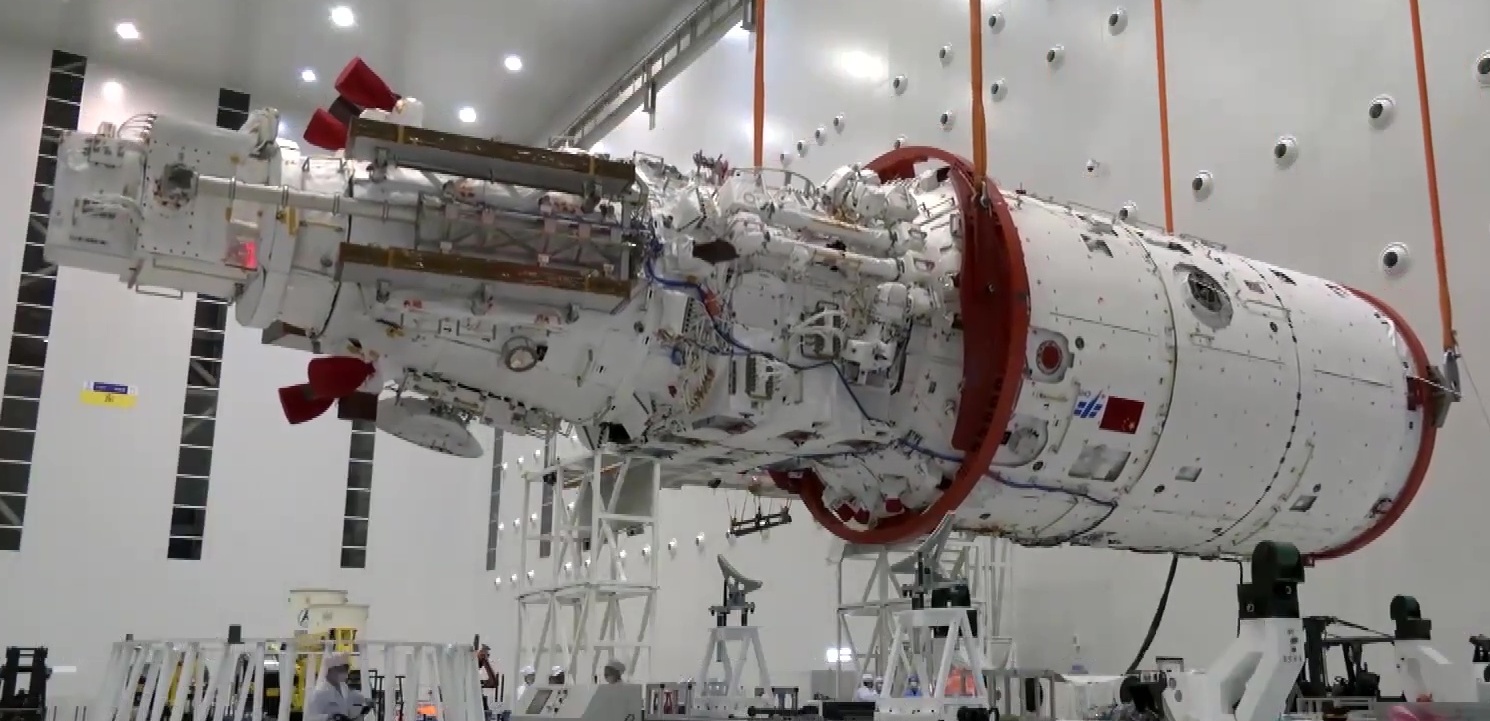

這是中國空間站第二個實驗艙,也是中國空間站第三大模塊,實驗艙直徑4.2米,長度17.9米,與問天號大小一樣,同樣堪比一輛公交車;發射質量約為23噸,加壓空間同樣是110立方米,不過航天員活動空間縮至32立方米,小于天和艙、問天艙50立方米,主要被存儲區所使用。夢天號由工作艙、載荷艙、貨物氣閘艙、資源艙共四艙構成,與問天號構成左右對稱的中國空間站兩大模塊。夢天號與問天號一樣,都配有大型柔性太陽能發電陣列,全翼展長約56米,雙翼面積276平方米,日均發電超過430度,足以滿足未來一系列科研實驗需求。夢天號還具有載荷自動進出艙功能、微小飛行器釋放功能,還配置了一個艙外展開試驗平臺,以滿足部分需要暴露于太空載荷的特殊需求。更值得一說的是,夢天號實驗艙攜帶了世界上第一套由氫鐘、銣鐘、光鐘組成的空間冷原子鐘組,目標是達到10皮開爾文(picokelvins)的超低溫,有望打破人類有史以來創造的最低溫度紀錄,一舉超過NASA在國際空間站進行的類似實驗,由此建成在太空中頻率穩定度、準確度最高的時間頻率系統,這將有助于引力紅移、精細結構常數測量等前沿科學研究。

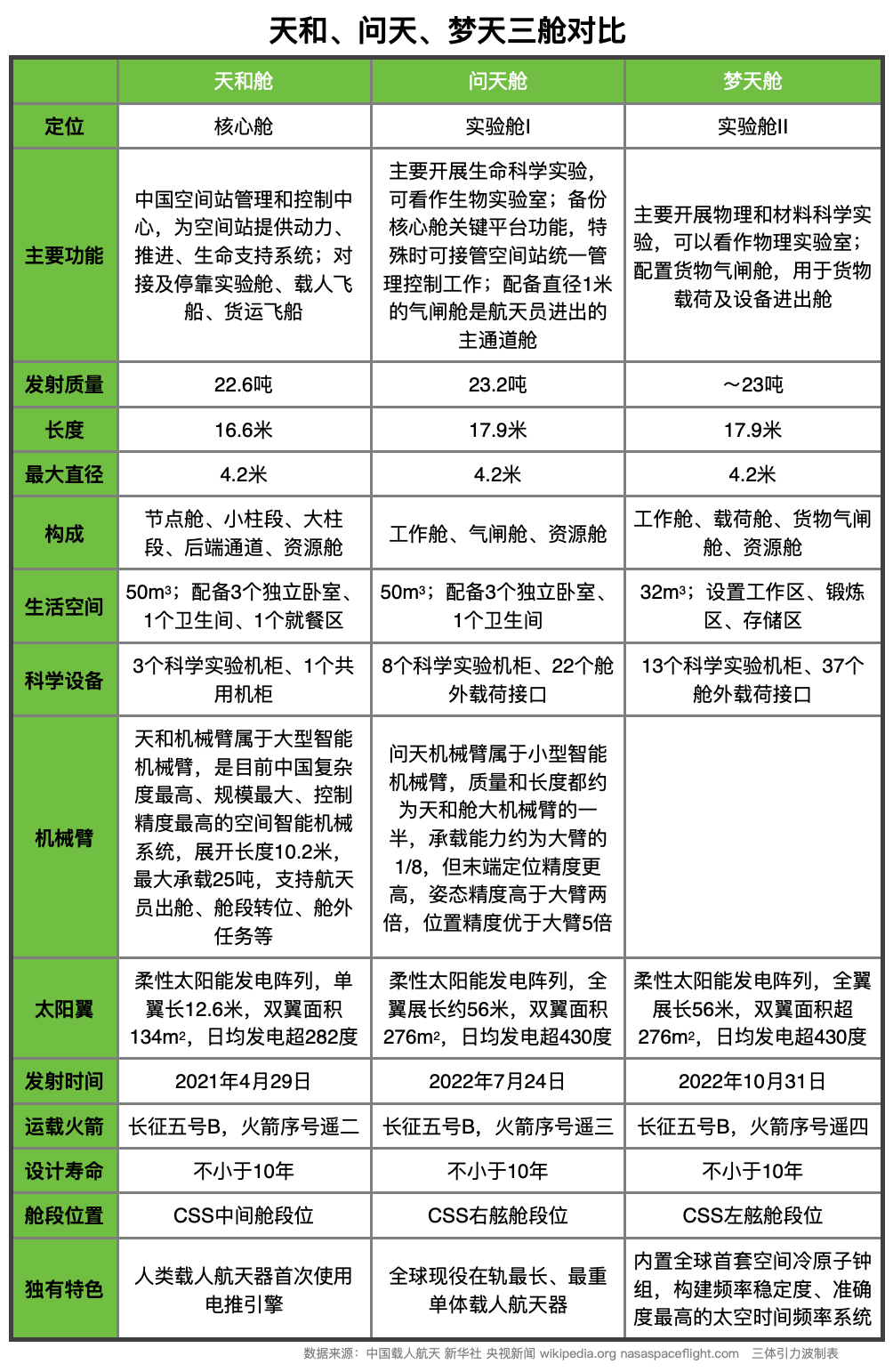

●夢天號、問天號、天和號三艙異同

夢天號、問天號、天和號三艙如何區分?有何異同?如何分工?詳見以下對照表▼

夢天號、問天號都屬于實驗艙,不過兩艙各有千秋。夢天號重在物理實驗、材料科學實驗,我們不妨看作是物理實驗室。因此配置了流體物理、基礎物理、材料科學、燃燒科學、航天技術試驗等13個科學實驗機柜、37個艙外載荷接口。問天號側重點是生命科學實驗,我們可以看作是生命科學實驗室。因此配置有生命生態、生物技術和變重力科學等實驗柜,能夠支持開展多種類植物、動物、微生物等在空間條件下的生長、發育、遺傳、衰老等響應機理研究,以及密閉生態系統的實驗研究。天和號核心艙與兩個實驗艙的最大不同在于,其是中國空間站管理和控制中心,為空間站提供動力、推進、生命支持系統;以及對接及停靠實驗艙、載人飛船、貨運飛船。當然,問天號實驗艙與天和核心艙互為備份,關鍵平臺功能一致,可以完全覆蓋空間站組合體工作要求。也就是說,天和號休假的時候,問天號可以接替工作,是一個集平臺功能與試驗載荷功能于一體的全能型干將。

●后續任務

隨著首個實驗艙問天號、第二個實驗艙夢天號相繼對接天和號核心艙,由此組成T型組合體,這意味著中國空間站基本成型。今年內建成的中國空間站(CSS)屬于基本型(質量達91噸,接近100噸,相當于國際空間站1/5)。夢天號之后的大戲便是巡天太空望遠鏡。現計劃2023年12月發射,與中國空間站處在同一軌道獨立運行,需要維護時與之對接。2024年前后投入科學觀測。

巡天太空望遠鏡又稱巡天空間望遠鏡、巡天號光學艙,既可以說是中國空間站組成部分之一,也是中國首個地外空間大型天文望遠鏡,望遠鏡口徑2米,質量15.5噸,與中國空間站長期共軌飛行,任務期10年以上。巡天模塊是占據最主要觀測時間的空間望遠鏡,屬于視野極為寬闊的相機,視場達到1.1x1.2平方度。在成像質量與哈勃望遠鏡相當的情況下,巡天望遠鏡的視場可達哈勃望遠鏡的300倍。在整個巡天周期里,巡天模塊會覆蓋17500平方度的天區,占整個天空面積40%,預計積累近20億個星系的高質量數據。這將是中國天文學界有史以來部署最先進、最昂貴的研究設施,有望帶給人類對于宇宙的嶄新認識。

●未來中國空間站

今年建成的中國空間站屬于基本型——T字型,未來就是拓展中國空間站的規模,擴成干字型:再擴展一個核心艙,兩個實驗艙,常駐一艘載人飛船,用來航天員載人運輸和應急返回等任務,最大規模可達180噸。如果達到如此規模的話,登上月球,建立月球基地,登陸火星,飛向更遠的木星,已不再遙遠,甚至有的計劃已經并行實現。與此同時,以美國為首的國際空間站(ISS)延長使用期限,從2024年延至2030年。計劃中的全世界首個商業空間站(公理號太空站)如果順利建造的話,也將在2024年運營、2030年起取代國際空間站。此外,俄羅斯將在2024年自立門戶,與國際空間站一分為二,獨自運行俄羅斯軌道空間站(ROSS)。這意味著未來我們頭頂上的近地軌道空間,會有四個太空站并行:國際空間站ISS、中國空間站CSS、公理號商業空間站Axiom Station、俄羅斯空間站ROSS。

來源: 三體引力波

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

三體引力波

三體引力波