一

2012年7月13日,大星隕落,江河入海。我國著名水利水電工程專家、土木工程學家、中國科學院和中國工程院“兩院”院士潘家錚在這一天永遠離開了我們。潘家錚的離世是中國工程界的巨大損失,也是中國電力行業的巨大損失。潘家錚離開我們的十年時間里,中國科學界、工程界、水利水電行業一直以各種形式懷念著他。

2013年6月,國家電網有限公司、中國水力發電工程學會等組織了“學習和弘揚潘家錚院士科技創新座談會”。來自水利部、國務院南水北調辦公室、中國工程院、國家電網公司等單位的100多位院士和專家出席座談會。多位專家在會上發言回顧了與潘家錚為我國水利電力事業共同奮斗的歲月,感懷潘家錚堅持科學、求實創新的精神。

在潘家錚的故鄉浙江紹興,有民間人士專門辟設了“潘家錚紀念館”。

早在2008年,由中國水力發電工程學會發起,在浙江大學設立了“潘家錚水電科技基金”。該基金的宗旨就是大力弘揚潘家錚先生求實創新的科學精神、忠誠敬業的工作態度、堅韌不拔的頑強毅力、甘為人梯的育人品格、至誠至真的水電情懷、享譽中外的卓著成就,引導和激勵廣大科技工作者,沿著老一輩的光輝足跡,不斷攀登水電科技進步的新高峰,促進我國水利水電事業健康可持續發展。基金設“水力發電科學技術獎”(獎勵科技項目)、“潘家錚獎”(獎勵杰出貢獻的科學家)、“水電英才獎”(獎勵青年科技工作者)和“潘家錚水電獎學金”(獎勵在校大學生)等獎項,廣泛鼓勵了水利水電創新中成績突出的單位和個人。潘家錚去世后,這項工作每年有序進行,人們以這種方式表達著對潘家錚的崇敬和紀念。

多年以來,在眾多報刊雜志上發表的紀念和回憶潘家錚的文章,更加不勝枚舉。

2022年7月21日,中國水力發電工程學會、國家電網公司、中國三峽集團、中國電建集團、浙江大學等單位共同舉辦“緬懷院士風范 傳承水電精神--潘家錚院士逝世十周年紀念活動”,在位于杭州中國電建華東院西溪辦公區的潘家錚銅像前舉行簡短的緬懷儀式。當天召開了潘家錚水電學術論壇,會上發布《潘家錚全集》電子書,中國科學院院士張楚漢,中國工程院院士馬洪琪、陳厚群、張建云、胡春宏、王浩、張建云、孔憲京、王超、許唯臨、胡亞安、唐洪武,以及來自水電設計、建設、運營、設備制造等有關企業、科研院所、高等院校、媒體和行業學會共40多家單位的130余名領導、專家和代表通過線上線下參會,繼承弘揚潘家錚科學精神,分享水電科技成果,共促行業創新發展,12000余人在線觀看直播。紀念活動的舉辦在業界產生了強烈反響。

以上種種,都是人們發自內心深處對潘家錚的真情懷念。

二

潘家錚(1927年11月~2012年7月),水工結構和水電建設專家,設計大師,科普及科幻作家,水利電力部、電力工業部、能源部總工程師,國家電力公司顧問、國家電網公司高級顧問,三峽工程論證領導小組副組長及技術總負責人,國務院三峽工程質量檢查專家組組長,國務院南水北調辦公室專家委員會主任,河海大學、清華大學雙聘教授,博士生導師。中國科學院、中國工程院兩院資深院士,中國工程院副院長,第九屆光華工程科技獎“成就獎”獲得者。

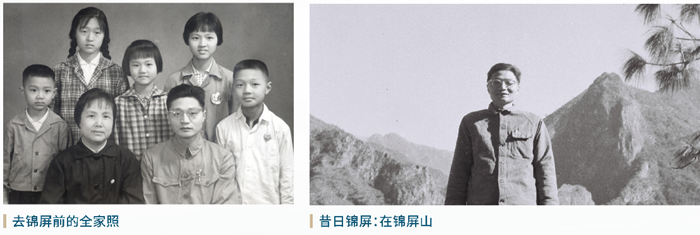

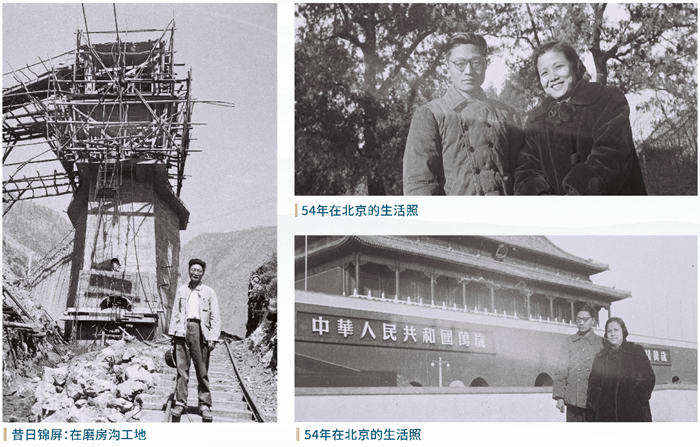

1927年11月,他出生于浙江紹興一個詩禮傳家的平民人家,青少年時期受過良好的傳統文化熏陶。他的求學之路十分坎坷,飽經戰火紛擾,在顛沛流離中艱難求學。1946年,他考入浙江大學。1950年大學畢業,隨即分配到當時的燃料工業部錢塘江水力發電勘測處。

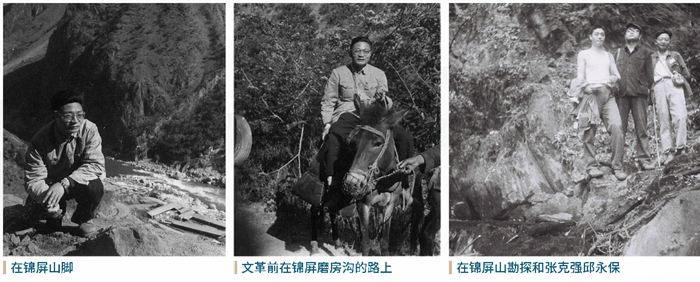

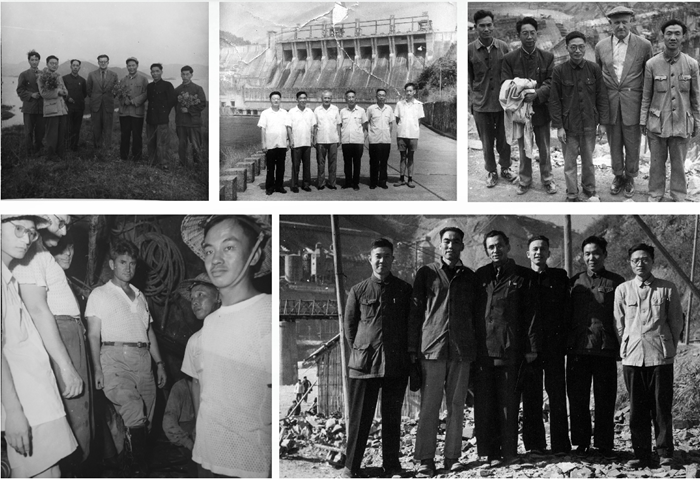

從此之后,他與中國水利水電事業結下不解之緣,一生從事水電工程設計、建設、科研和管理工作,歷時六十余載。“文化大革命”中,他成為“只專不紅”的典型代表,雖飽受折磨和屈辱,但仍然堅持水工技術研究和成果推廣。他把畢生的智慧和精力都貢獻給了中國水利水電建設事業,他見證了新中國水電發展歷程的起起伏伏和所取得的舉世矚目的偉大成就,他本人也是新中國水電工程技術的開拓者、創新者和引領者,他為中國水電工程技術趕超世界先進水平做出了杰出的貢獻,在水利水電工程界德高望重。2012年7月,他雖然不幸離開我們,然而他的一生給我們留下了極其豐富和寶貴的精神財富,讓我們永遠深切地懷念他。

潘家錚同志是新中國成立之后中國自己培養的第一代水電工程師。60多年來,中國的水力發電事業從無到有,從小到大,從弱到強,隨著以二灘、龍灘、小灣和三峽工程為標志的一批特大型水電站的建成,中國當之無愧地成為世界水電第一大國。這一舉世矚目的成就,凝結著幾代水電工程師和建設者的智慧和心血,也是中國工程師和建設者的百年夢想。這個百年夢想的實現,潘家錚和以潘家錚為代表的一批科學家、工程師居功至偉。

潘家錚一生參與設計、論證、審定、決策的大中型水電站數不勝數。在具體的工程實踐中,他善于把理論知識運用到實際中去,也善于總結實際工作中的經驗,找出存在的問題,反饋回理論分析中去,進而提出新的理論方法,形成了他自己獨特的辯證思維方式和工程設計思想,為新中國壩工科學技術發展和工程應用研究做了奠基性和開創性工作。他以扎實的理論功底,鉆研和解決了大量具體技術難題,留下的技術創新案例不勝枚舉。

1956年,他負責廣東流溪河水電站的水工設計,積極主張采用雙曲溢流拱壩新結構,他帶領設計組的工程技術人員開展拱壩應力分析和水工模型試驗,提出了一系列技術研究成果,組織開展了我國最早的拱壩震動實驗和抗震設計工作,順利完成設計任務。流溪河水電站78米高雙曲拱壩成為國內第一座雙曲拱壩。

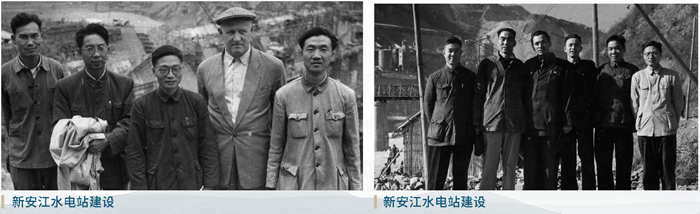

潘家錚先后擔任新安江水電站設計副總工程師、設計代表組組長。這是新中國成立之初,我國第一座自己設計、自制設備并自行施工的大型水電站,工程規模和技術難度都遠遠超過當時中國已建和在建的水電工程。新安江水電站的設計和施工過程中誕生了許多突破性的技術成果。潘家錚創造性地將原設計的實體重力壩改為大寬縫重力壩,采用抽排措施降低壩基揚壓力,大大減少了壩體混凝土工程量。新安江工程還首次采用壩內底孔導流、鋼筋混凝土封堵閘門、裝配式開關站構架、拉板式大流量溢流廠房等先進技術。新安江水電站的建成,大大縮短了中國與國外水電技術的差距。

流溪河水電站雙曲拱壩和新安江水電站重力壩的工程設計無疑具有開創性和里程碑意義,對中國以后的拱壩和重力壩的設計與建設產生了重要和深遠的影響。

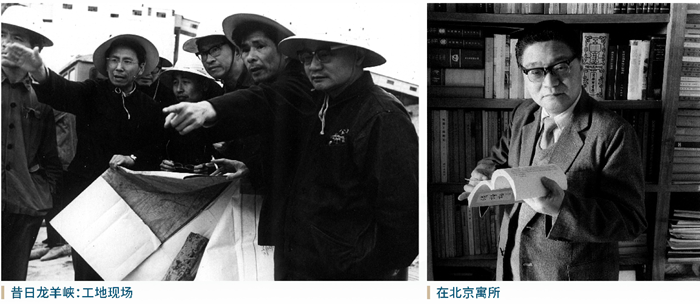

改革開放之后,潘家錚恢復工作,先后擔任水電部水利水電規劃設計總院副總工程師、總工程師,1985年起擔任水利電力部總工程師、電力工業部總工程師,成為水電系統最高技術負責人,他參與規劃、論證、設計,以及主持研究、審查和決策的大中型水電工程更不勝枚舉。他踏遍祖國的大江大河,幾乎每一座大型水電站壩址都留下了他的足跡和傳奇。他以精湛的技術、豐富的經驗、過人的膽識,解決過無數工程技術難題,做出過許多關鍵性的技術決策。他的創新精神在水電工程界有口皆碑。

20世紀80年代初的東江水電站,他力主推薦薄拱壩方案,而不主張重力壩方案;龍羊峽工程已經被國外專家判了“死刑”,認為在一堆爛石堆上不可能修建高壩大庫,他經過反復認真研究,確認在合適的壩基處理情況下龍羊峽壩址是成立的;他傾力支持葛洲壩大江泄洪閘底板及護坦采取抽排減壓措施降低揚壓力;在巖灘工程討論會上,他鼓勵設計和施工者大膽采用碾壓混凝土技術修筑大壩;福建水口電站工期拖延,他頂住外國專家的強烈反對,決策采用全斷面碾壓混凝土和氧化鎂混凝土技術,搶回了被延誤的工期;他熱情支持小浪底工程泄洪洞采用多級孔板消能技術,盛贊其為一個“巧妙”的設計;他支持和決策在雅礱江下游峽谷修建240米高的二灘雙曲拱壩和大型地下廠房,并為小灣工程295米高拱壩奔走疾呼。

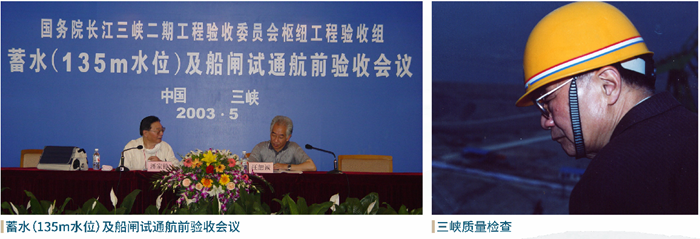

1986年,潘家錚被任命為三峽工程論證領導小組副組長兼技術總負責人。在400余名專家的集中證論過程中,他尊重客觀、尊重科學、尊重專家論證結果,做出了有說服力的論證結論。1991年,全國人民代表大會審議通過了建設三峽工程的議案,1994年三峽工程開工建設。三峽工程建設過程中,他擔任長江三峽工程開發總公司技術委員會主任,全面主持三峽工程技術設計的審查工作。之后,又擔任三峽工程建設委員會質量檢查專家組副組長、組長,一直到去世。他主持決策了三峽工程中諸多重大的技術問題,解決了許許多多技術難題,當三峽工程出現公眾關注的問題,受到質疑、批評、責難時,潘家錚一次次挺身而出,為三峽工程辯護,為公眾答疑解惑,他是三峽工程的守護者,被譽為“三峽之子”。

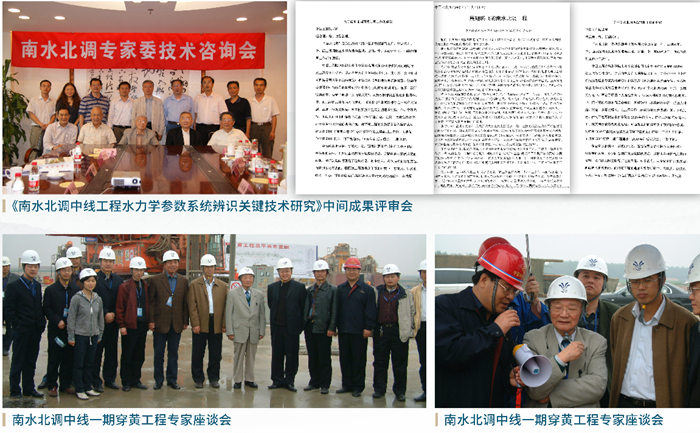

晚年,潘家錚出任國務院南水北調辦公室專家委員會主任,他對這項關乎國計民生的大型水利工程傾注了大量心血,直到去世前兩年,他還頻繁奔走在工程工地上,大到參與工程若干重大技術的研究和決策,小到解決工程細部構造設計和施工措施,所有這些無不體現著潘家錚作為科學家的嚴謹態度與作為工程師的技術功底。南水北調中線、東線工程得以順利建成,潘家錚的作用與貢獻有目共睹。

作為兩院院士、中國工程院副院長,潘家錚主持、參與過許多重大咨詢課題工作,為國家能源開發、水資源利用、南水北調、西電東送、特高壓輸電等重大戰略決策提供科學依據。

潘家錚長期擔任水電部、電力部、能源部總工程師,以及國家電網公司高級顧問,他一生的“工作關系”都沒有離開過電力系統,是大家尊敬和崇拜的老領導和老專家;擔任中國工程院副院長達八年時間,他平易近人,善于總結和吸收其他學科的科學營養,與廣大院士學者結下了深厚的友誼。無論是在業內還是在工程院,大家都親切地稱他為“潘總”。這個跟隨他半個世紀的稱呼,是大家對潘家錚這位優秀科學家和工程師的崇敬,更是對他科學胸懷和人格修養的尊重與肯定。

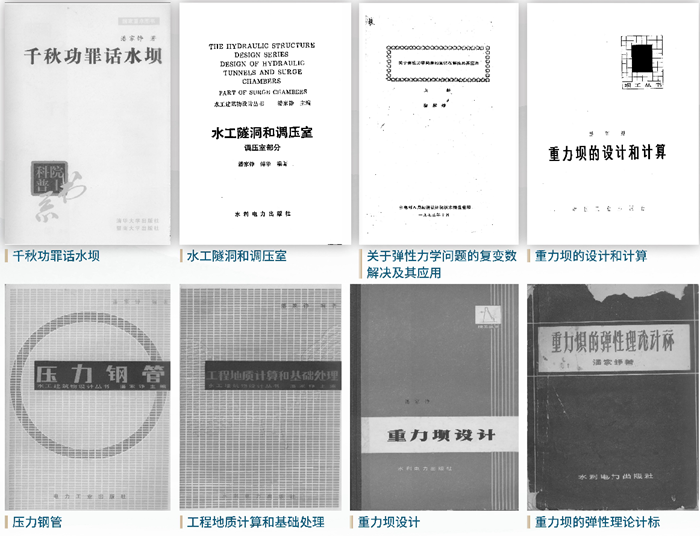

潘家錚是從具體工程實踐中鍛煉成長起來的一代水電巨匠,他專長結構力學理論,特別在水工結構分析上造詣很深。他致力于運用力學新理論新方法解決實際問題,力圖溝通理論科學與工程設計兩個領域。他對許多復雜建筑物結構,諸如地下建筑物、地基梁、框架、土石壩、拱壩、重力壩、調壓井、壓力鋼管以及水工建筑物地基與邊坡穩定、滑動涌浪、水輪機的小波穩定、水錘分析等課題,都曾創造性地應用彈性力學、結構力學、板殼力學和流體力學理論及特殊函數提出一系列合理和新穎的解法,得到水電行業的廣泛應用。他是水電壩工科學技術理論的奠基者之一。

同時,他還十分注重科學普及工作,親自動筆為普通讀者和青少年撰寫科普著作、科幻小說,給讀者留下近百萬字的作品。

他在17歲外出獨自謀生起,就以詩人自期,懷揣文學夢想,有著深厚的文學功底,創作有大量的詩歌、散文作品。晚年,還有大量的政論、隨筆性文章見諸報端。

正如劉寧先生所言:潘家錚院士是無愧于這個時代的大師、大家,他一生都在自然與社會的結合處工作,在想象與現實的疊拓中奮斗。他倚重自然,更看重社會;他仰望星空,更腳踏實地。他用自己的思辨、文字和方法努力溝通、系緊人與水、心與物,推動人與自然、人與社會、人與自身的和諧相處。

三

我們緬懷潘家錚先生奮斗的一生,就是要學習他求是創新的精神。求是創新,是潘先生一生秉持的科學精神和務實作風的最好概括。中國歷史上的水利工程,從來就是關系江山社稷的民心工程。水利水電工程的成敗安危,取決于工程決策、設計、施工和管理的各個環節。潘家錚先生從生產一線干起,刻苦鉆研專業知識,始終堅持理論聯系實際,堅守科學嚴謹、精益求精的工作作風。他敢于向困難挑戰,善于創新創造,在確保工程質量安全的同時,不斷深化對水利水電工程所蘊含經濟效益、社會效益、生態效益和文化效益等綜合效益的認識,逐步形成了自己的工程設計思想,豐富和提高了我國水利水電工程建設的理論水平和實踐能力。作為三峽工程技術方面的負責人,他尊重科學、敢于擔當,既是三峽工程的守護者,又能客觀看待各方面的意見。在三峽工程成功實現蓄水和發電之際,他坦誠地說:“對三峽工程貢獻最大的人是那些反對者。正是他們的追問、疑問甚至是質問,逼著你把每個問題都弄得更清楚,方案做得更理想、更完整,質量一期比一期好。”

我們緬懷潘家錚先生多彩的一生,就是要學習他海納江河的胸懷。大不自多,海納江河。潘家錚先生一生“讀萬卷書,行萬里路”,以寬廣的視野和博大的胸懷做事做人,在科技、教育、科普和文學創作等諸多領域都卓有建樹。他重視發揮科技戰略咨詢的重要作用,為國家能源開發、水資源利用、南水北調、西電東送等重大工程建設獻計獻策,促進了決策的科學化、民主化。他關心工程科技人才的教育和培養,積極為年輕人才脫穎而出創造機會和條件。以其名字命名的“潘家錚水電科技基金”,為激勵水電水利領域的人才成長發揮了積極作用。他熱心科學傳播和科學普及事業,一生潛心撰寫了100多萬字的科普、科幻作品,成為名副其實的科普作家、科幻大師,深受廣大青少年喜愛。用他的話說,“應試教育已經把孩子們的想象力扼殺得太多了。這些作品可以普及科學知識,激發孩子們的想象力。”他還通過詩詞歌賦等形式,記錄自己的奮斗歷程,總結自己的心得體會,抒發自己的壯志豪情,展現了崇高的精神境界。

我們緬懷潘家錚先生奉獻的一生,就是要學習他矢志報國的信念。潘家錚先生作為新中國成立之后的第一代水電工程師,他心系祖國和人民,殫精竭慮,無私奉獻,始終把自己的學習實踐、事業追求與國家的需要緊密結合起來,在水利水電建設戰線大顯身手,也見證了新中國水利水電事業發展壯大的歷程。經過幾十年的快速發展,我國水力發電的規模從小到大,從弱到強,已邁入世界前列。中國水利水電建設的輝煌成就和寶貴經驗,在國際上的影響是深遠的。以潘家錚先生為代表的中國科學家、工程師和建設者的辛勤付出,也為探索人類與大自然和諧發展道路作出了積極貢獻。在中國這塊大地上,不僅可以建設偉大的水利水電工程,也完全能夠攀登世界科技的高峰。潘家錚先生曾說過:“吃螃蟹也得有人先吃,什么事為什么非得外國先做,然后我們再做?”我們就是要樹立雄心壯志,既虛心學習、博采眾長,又敢于創新創造、實現跨越發展。潘家錚先生晚年擔任國家電網公司的高級顧問,他在病房里感人的一番話,坦露了自己的心聲,更是激勵著我們為加快建設創新型國家、實現中華民族偉大復興的中國夢而加倍努力——“我已年逾耄耋,病廢住院,唯一掛心的就是國家富強、民族振興。我衷心期望、也堅決相信,在黨的領導和國家支持下,我國電力工業將在特高壓輸電、智能電網、可再生能源利用等領域取得全面突破,在國際電力舞臺上處處有‘中國創造’‘中國引領’。”

(圖片來源:中國水力發電工程學會,中國電建華東院,潘家錚學術成長采集工程)

來源: 中國水力發電工程學會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國水力發電工程學會

中國水力發電工程學會