疫不容情,豈能任性!——新華網

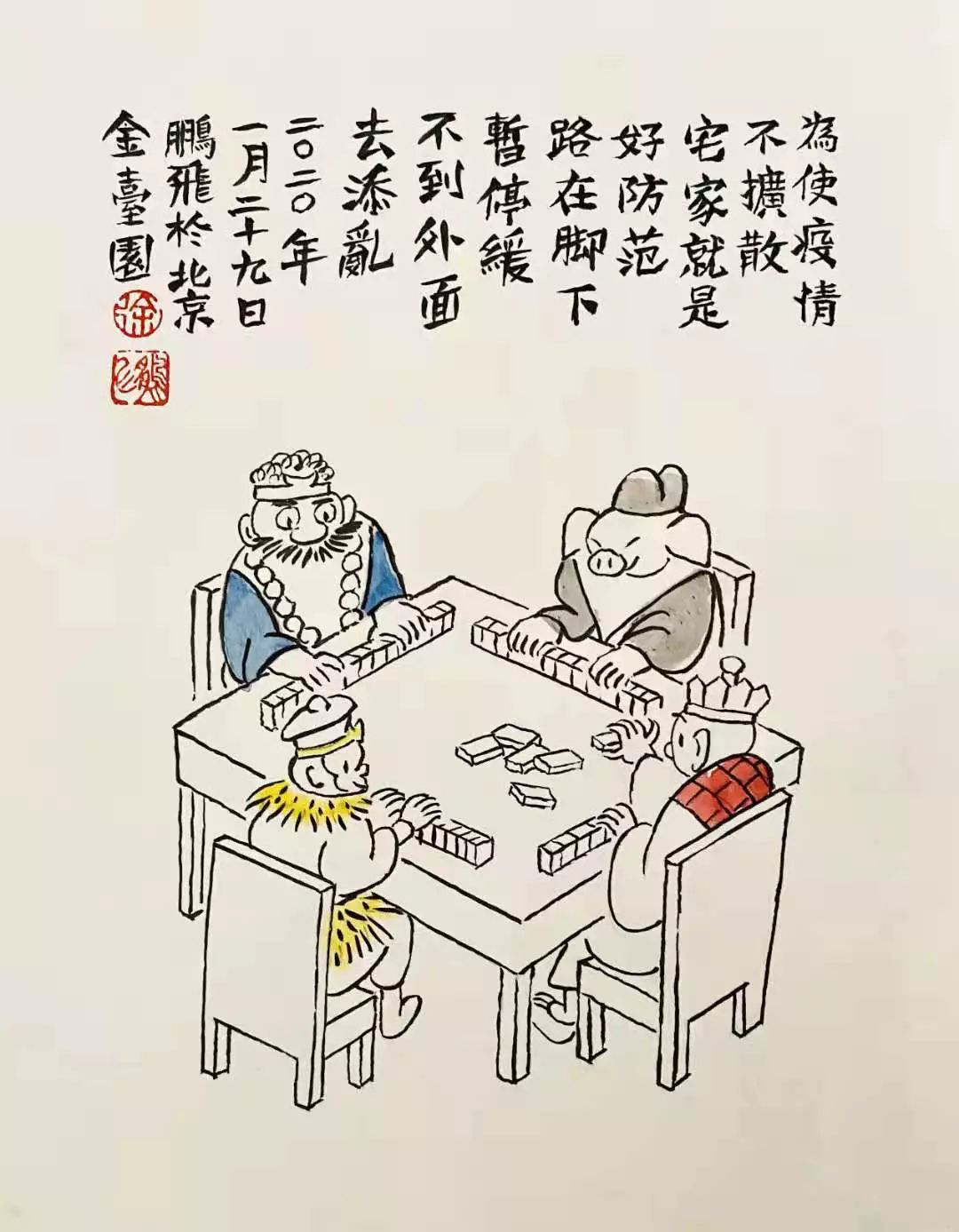

《不到外面去添亂》徐鵬飛(北京)

為使疫情不擴散,宅家就是好防范。

路在腳下暫停緩,不到外面去添亂。

四川69歲被感染老人,有意隱瞞途徑漢口返回雅安的行程,并多次在外活動,密切接觸百余人,造成30多名醫護人員暴露于病毒之下。

而這并不是個案!

50歲的王某某長居武漢,1月19日回長春探親,未向社區報備,不主動居家隔離,出現發熱咳嗽等癥狀3次就醫時,故意隱瞞在重點疫區工作生活經歷,欺騙就診醫生,且多次主動與他人密切接觸、就餐,導致5人直接感染、多人封閉隔離觀察。

距離武漢封城已過去3周,在新型冠狀病毒肺炎疫情籠罩之下,全國上下必須同仇敵愾,嚴防死守,即使有小部分人無所畏懼、自私瞞報就可能造成全面崩盤。

關于瞞報之人的心理狀況很多專家已經從社會心理學角度展開論述(詳見本網文章《疫情面前,你的隱瞞就是對大家的野蠻》),科普中國特邀中國心理學會專家團隊從人的潛意識層面做一次科學探討。

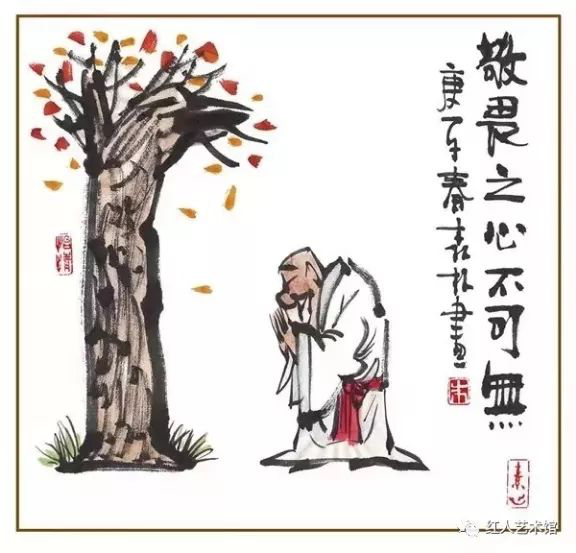

《隔離的意義》楊建峰(浙江)

除卻因害怕、缺乏敬畏感、反社會等因素,“正常化偏誤”正在影響一部分人做出錯誤的判斷。

“正常化偏誤(normalcy bias)”是一種在應激狀態下常出現的行為決策偏誤。指的是當一個災難已經發生的時候,人們往往意識不到災難的發生,還以為一切都正常,這就耽誤了挽回的最佳時機,導致了更加巨大的危險。疫情期間,發現了自己高燒不退,卻不就醫,就是典型表現。說白了,“假裝什么事都沒發生”。

911事件當中,飛機已經撞上世貿中心大樓了,這么不正常的事兒都發生了 —— 但是當時在世貿大樓里工作的人,居然還有心情跟親友打電話閑聊。親友說“我看電視新聞你們那兒飛機撞樓了”,他這邊居然沒當回事兒。接到疏散通知以后,有的人還在樓道里跟同事聊天,想先看看別人的反應再說,結果就沒跑出來。

再舉一例,龐貝古城是在一次火山爆發的時候,整體被火山灰淹沒,全城兩萬多人幾乎都死了。后來考察龐貝遺址,人們死之前似乎還在做日常的事兒,好像根本就沒有反應時間。 但事實是從火山爆發到火山灰抵達龐貝城,中間有好幾個小時的時間。在這幾個小時內,龐貝城的大部分人居然都待在室內,沒有趕緊疏散撤離!

《“宅”是一種責任》商量(浙江)

那為什么會有“正常化偏誤”出現呢?心理學認為,有三個方面原因。

第一是我們總會習慣性地對于未來的事件抱有過于樂觀的態度,這叫做“達克效應”,又稱“迷之自信”,有個著名的調查發現,90%的人都認為自己開車的水平是在平均水平之上——而“平均水平”的定義是50%!

最近,由中國心理學會科普委公布的疫情期間公眾心理調研發現:76.02%的受調者認為自己完全能做到“公共場合戴口罩”,而讓同一批受調者評價身邊人時,這個比例降到了39.94%,看來,每個人都傾向于認為自己比身邊的人要優秀,運氣好,壞事不會降臨到自己頭上,這種盲目樂觀的態度,會導致人們面對真實危機的時候,第一反應是給自己一個正常化的解釋,無論這個解釋細想起來多荒謬——“也許是溫度計壞了”、“沒準抗一抗就過去了”、“我抵抗力強,怎么會得病呢?”

“正常化偏誤”出現的第二個原因:是面臨危機時,“正常化”其實是人類一種原始自我保護機制,它能幫助我們面對危機時不至于立馬崩潰,為我們接受現實爭取一段時間。譬如:我們看電影里總有這種情節,主角聽到親人離世的消息后,往往不會立即痛哭流涕,而是在淡定地辦理完后事之后,再讓自己“崩潰”。然而,在面對新冠狀病毒肺炎之類的需要及時反應的突然事件時,這種一時爽的“正常化”卻會釀成長遠的禍患。

值得一提的是,“正常化偏誤”并不只在突發事件中有體現,日常生活中也是屢見不鮮。我原來有一位來訪者,41歲時與前男友“分手”,理由是前男友不同意結婚。但在這之前,她已經與前男友相處11年了。那些年里,她明顯感覺兩人的關系不太好,也察覺前男友不愿意結婚,但總想著“也許他會變好的”、“也許隨著年齡增長,他就愿意結婚了”,結果日子就這么一直對付著過下來了。

第三,“正常化偏誤”與認知靈活性有關,認知靈活性是人們調整認知和加工策略,以便適應無法預測的環境的能力,故而“正常化偏誤”現象在認知靈活性較低的群體中尤為明顯,如,脾氣比較“倔”的人,某些老年人等。

此外,處于焦慮情緒時,由于杏仁核高度激活,負責理性的前額葉功能被抑制,人們也很容易受到“正常化偏誤”的影響。

《快樂老頭》節選 朱森林(天津)

“正常化偏誤”絕不是隱瞞行程和病情的借口,而是讓我們知道每個人身上其實都帶著做出非理性行為的“基因”。為了抵御“正常化偏誤”的影響,以下三條建議也許對你有所幫助。

1.激活你的社會支持系統。發現自己有疑似癥狀時,不要獨自面對,可以讓重要親人朋友知悉,來自親友的支持會降低你的焦慮感,恢復理性判斷,繼而防止做出錯誤決策。

2.預防“過度自信”。對自己健康狀況的“過度自信”是造成正常化偏誤的原因,在疫情大勢下,請將自己看作一個普通人,嚴肅對待每一個疑似癥狀,及時就醫。

3.做重大決策時,保持開放性。無論是面對疫情還是日常生活,做決策的時候,保證持有不同觀點和意見的人能夠參與進來,并且以歡迎和接受的態度對待不同的意見,這會有效防止重大決策失誤的出現。

作者:中科普心理健康促進中心 內容主編 唐義誠

審核專家:中國科協“心理學科普傳播”團隊首席科學傳播專家 高文斌

本文插圖來源:“力挺江城 漫畫站疫”活動,由中國災害防御協會、中國教育發展戰略學會、中國醫學救援協會聯合浙江省漫畫家協會主辦。版權已得到中國災害防御協會授權使用。

由科普中國重新排版編輯

內容來自:科普中國

來源: 中國心理學會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助