為及時了解社會公眾在新冠狀病毒肺炎疫情期間的心理行為狀況,為抗擊疫情過程中心理建設工作提供科學指導,中國心理學會心理學普及工作委員會、全國心理服務基層協作網開展了抗擊疫情期間心理建設問卷調查,使用互聯網工具對全國32個省、直轄市、自治區公眾開展線上調查,第一階段調查時間為2020年1月31日至2月2日,現就基本調查內容第一時間和大家分享。

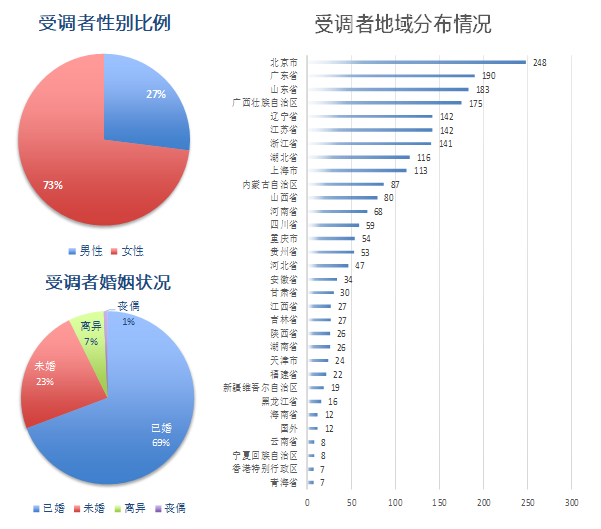

本次調查共收到有效問卷1579份,26-45歲的中青年群體是接受調查者的主體,占總數的61.52%;70.17%的受調者具有本科以上學歷。性別、婚姻與地域分布情況見下圖。

調查數據顯示出近期公眾抗擊疫情心理建設的一些有關特點。

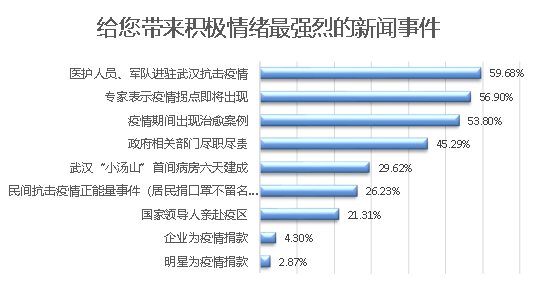

1.哪些新聞信息帶來的情緒影響最強?——正能量TOP1:全國醫務人員和解放軍支援武漢最振奮人心

調查結果顯示,來自疫情一線的信息最受關注,其中“醫護人員、軍隊進駐武漢抗擊疫情(59.59%)”、“專家表示疫情拐點即將出現(58.01%)”與“疫情期間出現治愈案例(53.01%)”是給受調者帶來積極情緒(振奮、欣慰、希望感等)最強的TOP3事件。相反,受調者對“明星為疫情捐款”與“企業為疫情捐款”兩項選擇最低,分別僅有2.53%與4.5%的受調者選擇。慈善和公益活動當然也是正能量,但能引發人們最強情感反應的無疑是來自疫情一線官兵和醫護人員的專業行為和奉獻精神。

在疫情期間,公眾的消極情緒也極易被誘發。產生憤怒、悲傷、無助等消極情緒最多的事件也較為突出,排在前三位的分別為:“疫情消息被隱瞞(58.77%)”、“商家哄抬物價,趁機發‘國難財’(51.99%)”、“政府相關負責人對疫情‘一問三不知’(47.5%)”。

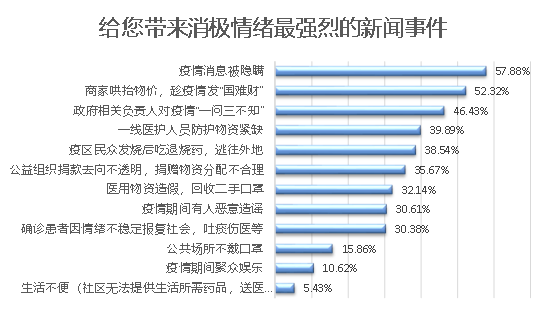

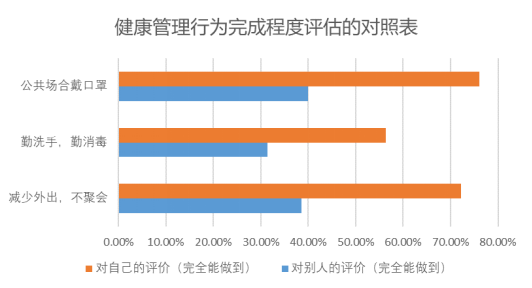

2.寬于律己,嚴以待人?——七成受調者認為自己完全能做到“公共場合戴口罩”

72.22%的受調者認為自己完全能做到“減少外出,不聚會”,認為身邊人能做到這一點的僅有31.59%;同時,76.02%的受調者認為自己完全能做到“公共場合戴口罩”,讓同一批受調者評價身邊人時,這一比例降到了39.94%。進一步的統計分析表明,受調者對自己各項健康管理行為的完成情況評價均高于對身邊人完成情況的評價。

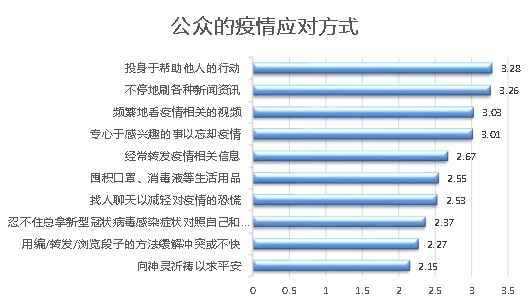

3.“授人玫瑰,手有余香”——幫助他人成為首選積極應對方式

抗擊疫情期間人們采取了各種辦法緩解焦慮等情緒,調查結果顯示,排名前四位的應對方式依次是“投身于幫助他人的行動”、“不停地刷各種新聞資訊”、“頻繁地看疫情相關的視頻”與“專注于感興趣的是以忘卻疫情”。結合具體情況幫助他人,成為抗擊新冠狀病毒肺炎的社會最強音!

相對于男性,女性更傾向于“囤積口罩、消毒液等生活用品”,更偏愛“找人聊天以減輕對疫情的恐慌”、更“經常轉發疫情相關信息”。

橫坐標為5點式量表的評分,1為完全不符合,2為比較不符合,3為一般,4為比較符合,5為非常符合

特別值得一提的是,自黑和制作防疫順口溜成為自我解壓和抱團應對疫情的重要方式。“是否有親友在湖北省”成為疫情應對方式的重要影響因素,有親友在湖北省的受調者更傾向于“用編/轉發/瀏覽段子的方法緩解沖突或不快”、“找人聊天以減輕對疫情的恐慌”,同時,更喜歡“經常轉發疫情相關信息”。

4.知道不如做到!——參與疫情防治行動會增強理性認知和信心

疫情期間,許多民眾喜歡頻繁瀏覽疫情信息以了解疫情進展。然而,此次調查結果顯示,新聞刷得越頻繁,在“我認為疫情應該向我要的方向發展,否則我就難以忍受”、“我認為政府必須完全控制住疫情發展,否則就是無能”等條目上的得分越高。這提示或許過分關注疫情消息并不能緩解內心不安,反而會強化對疫情的絕對化信念,這可能與對未來預期的過分擔心、悲觀情緒有關。新媒體時代,這一點值得繼續跟蹤研究。

同時,是否直接參與了疫情防治相關工作是影響受調者情緒與疫情認知的重要因素,疫情防治相關工作的直接參與者在“我對不久的將來感覺到很悲觀”與“我認為疫情應該向我要的方向發展,否則我就難以忍受”兩項上的得分低于非參與者,這表明疫情防治工作的直接參與者更不容易產生悲觀情緒,而且對疫情的發展持有更理性的態度,這可能與直接參與疫情防治會增強個體的價值感、自我控制感有關。

以上是本次調查的部分結果,心理建設調查還將按計劃分階段繼續開展,打贏戰“疫”是每個人的戰斗,建設好我們的心理環境也是抗擊疫情的重要保障,請大家關注心理建設,心動不如行動!

中國心理學會心理學普及工作委員會

全國心理服務基層協作網

2020.2.3

由科普中國重新排版編輯

內容來自:中國心理學會心理學普及工作委員會、全國心理服務基層協作網

來源: 中國心理學會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助