很多推理小說的狂熱者曾幻想過一場“完美犯罪”,比如《唐人街探案》里的秦風。在推理小說大師創造的世界,罪犯巧妙的設計與偵探縝密的邏輯推理仿佛一場無聲博弈。

Sherlock Holems by A. Conan DOYLE

柯南·道爾筆下的夏洛克·福爾摩斯擅長捕捉細微之處的蛛絲馬跡,比如通過腳步聲判斷對方的著裝,或者根據胡須中的煙灰辨別香煙來自哪家商店。貝克街B221號是罪犯無處可逃的黑洞;阿加莎·克里斯蒂筆下的罪犯慣用“毒殺”,波洛神探不斷搜尋著暗藏于被害者血液中的驚人線索;日劇《非自然死亡》里,法醫用巧妙的方法讓無聲的證人“說話”,揭露藏在死者身后的秘密。

“阿婆”的經典偵探名著——《無人生還》

這些,不僅存在于文學作品中——通過微小的線索提取大量有價值的信息,這正是犯罪現場調查(CSI,crime scene investigation)所做的事。的確,超酷的。

準備好,進入犯罪現場

走近CSI

犯罪現場調查從真正開始發展至今只有100年,大量的工作基于一個準則:羅卡交換定律。

當你進入房間,拿起杯子喝一口水,或者只是坐在一把椅子上,都會留下一點自己的痕跡。法國犯罪學家埃德蒙·羅卡最先提出,只要人進入一個環境,必定與受害者或者環境發生物質交換。“凡走過必留痕跡”,這就是著名的羅卡交換定律。因此在犯罪現場調查中,非常重要的一環就是勘察現場和收集證據。

玻璃、毛發、纖維、唾液、血跡、汗液,

這些都是CSI需要留意的物證。

每個玻璃渣的形狀都是獨一無二的,由此可以判斷它們碎掉之前是什么東西,又被何物打碎。同時,破碎窗戶上的裂紋可以指示射擊來自窗外還是窗內。

在子彈表面撒上細粉

來提取指紋及其他細節信息

現場的指紋可以通過撒上細粉來提取,而來自衣服的纖維則一般用膠帶收集,血跡的軌跡可以反映出現場的打斗情況。

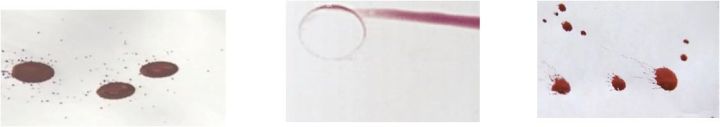

通過分析血跡來還原案件被稱為“血跡形態分析”

武器和子彈也很重要,上面可以找到武器的序列號以及槍支型號。在被發現的第一時間,物證需要被拍照,之后裝袋編號帶走,完成進一步分析。它們是還原案發現場一舉一動的關鍵。

三種不同的血跡形態

從左至右分別為:滴落狀、擦拭狀、噴濺狀

信息時代的取證,還有特殊的一環被稱為電子取證。對電腦、手機中的數據進行恢復和分析,或許可以鎖定某些不在場證明。你可能想不到的是,有些狡猾的罪犯會把違法資料儲存在Xbox里,因為那里往往會被調查者忽略。

無聲的證人

還有最為關鍵的證據——受害者。

如果追溯到古代,第一位著名的法醫鑒定學家是大宋提刑官——宋慈,算是法醫鑒定學界鼻祖級的人物。在他的著作《洗冤集錄》里,記載了很多法醫鑒定有關的真實案件。被殺的人不能再說話了,但它們的身體卻可以告訴調查者很多重要信息。沒錯,這也是CSI工作的一部分。

也許,你第一次了解“法醫學”,

就是來自這部《大宋提刑官》

死者是誰?

圖 | 顯微鏡下的頭發

(通過發根結構可以判斷頭發是否為自然脫落,如果上面含有毛囊,則可以用來提取遺傳信息。)

生物樣本信息可以回答這個問題。含有細胞毛囊的頭發、牙髓、甚至是鼻涕中混有的少許血液,都可以提取出受害者完整的DNA數據。少量的樣本,配合DNA擴增的生物學技術,再在特定的光源下顯現,就可以讀出很多遺傳信息。而骨頭大小和形狀,則可以確定受害者的年齡和性別。

圖 | 熒光顯色下的DNA電泳條帶

死因何來?

毒物學家會首先檢測血液中的有毒物質類型和劑量,確定遇害者是否來自毒殺。有些毒物無法在血液中被提取,別急,還有肝臟。肝臟是人體代謝毒物的器官,那些在血液中消失的毒物卻可以顯露于肝臟之中。

四甲基聯苯胺可以與血紅蛋白發生顏色反應,

以幫助警方判斷所提取樣本是否為血跡

如果是鈍器所傷,那么傷口的顏色和細節可以指示出兇器的尺寸和質地,還可以區分出受傷發生于生前還是死后。此外,指甲縫也很關鍵——如果曾發生過掙扎和搏斗,那里多半會提取到兇手的皮膚碎屑,并可以進一步鎖定DNA。

指縫中可能提取到罪犯或者受害者的微量生物信息

最后一餐是什么?

通過分析被害者胃中的食物,調查員可以判斷出他們最后一次吃飯的時間和地點,進而推測出遇害之前的行為。

讓子彈飛

除了醫學和生物學,物理學在CSI中同樣占據了重要地位。一項結合了空氣動力學、爆炸動力學、剛體動力學等多項專業技術的領域——彈道學,能放大一顆小小的子彈背后的故事。

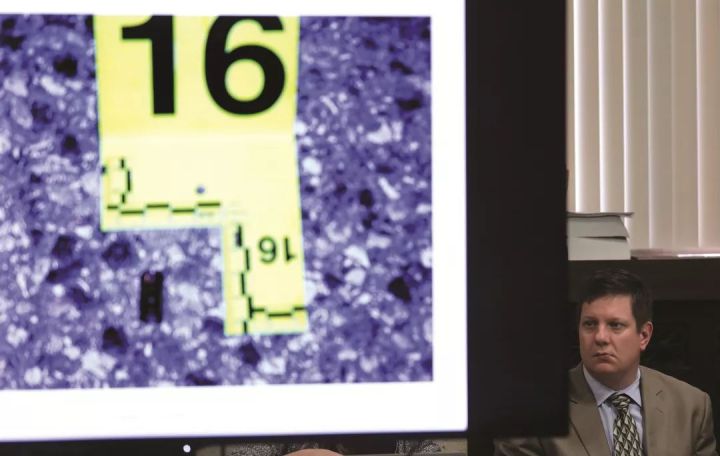

法庭上,彈道學家正在提供彈道相關證據

其中,內彈道學主要研究子彈離開槍之前的過程。由于槍管中的凹槽會摩擦子彈,專家因此可以通過子彈上留下的條紋樣式來判斷發射子彈的槍支類型。與之相對應的終端彈道學則研究子彈打中目標的過程。

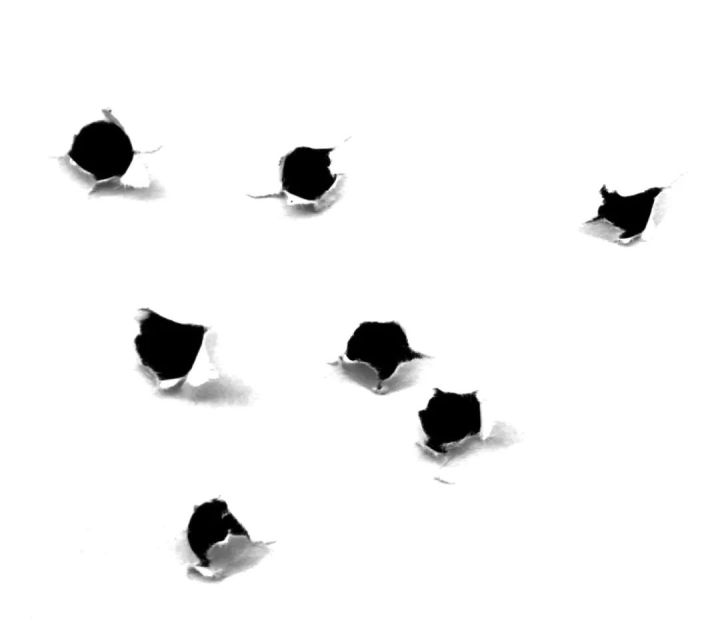

根據顱骨上的彈孔大小可以判斷子彈孔徑

如果你在物體上發現了兩個彈孔,如何判斷哪個是入孔,哪個是出孔呢?答案是,子彈的入孔一般會比出孔更小、更整潔,而出孔通常會有齒狀的粗糙邊緣。有時,調查員還會用細繩來模擬子彈的運動路徑,計算出彈道和攝入角度,同時確定殺手的位置。

子彈穿過的痕跡

你可能會想,當罪犯掌握了犯罪現場調查員的刑偵套路,是不是就可以對癥下藥地設計反偵查計劃,由此實施一場“完美犯罪”呢?

但你更要相信“魔高一尺道高一丈”,再狡猾的反偵查手段終將被識破。畢竟,“羅卡交換定律”告訴我們,無論再怎么小心,實施犯罪的過程一定會留下點什么,哪怕是刻意銷毀證據的過程。

顯微鏡讓“微量物證”無處可藏

(出鏡:卷福)

就像東野圭吾筆下的嫌疑人X最終還是會現身。在刑偵技術不斷發展和信息數據網絡的不斷健全下,總會有鐵證讓罪犯“事實勝于雄辯”。

本文改編自《萬物》第10期文章《名偵探科學手冊》

來源: 把科學帶回家

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

把科學帶回家

把科學帶回家